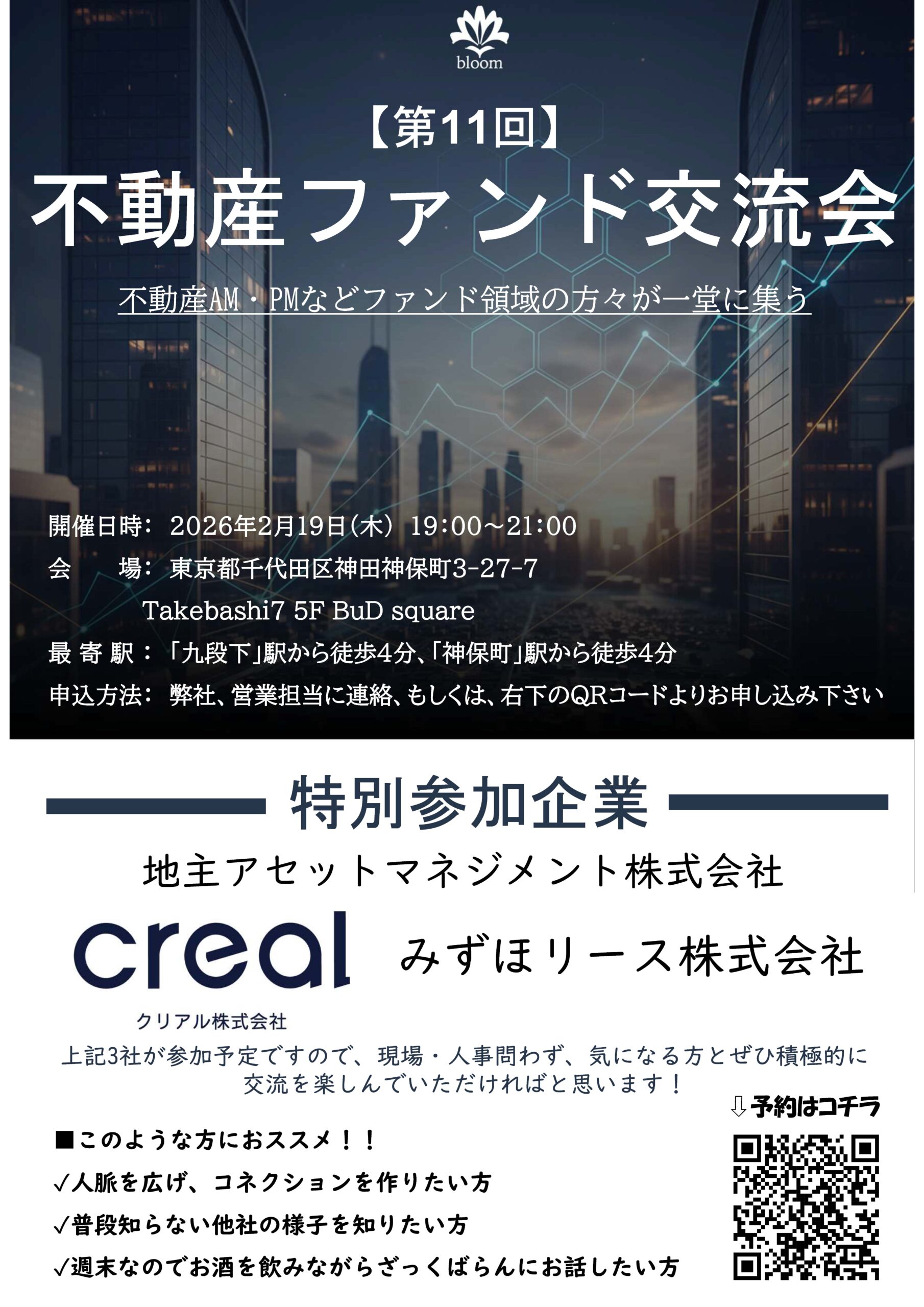

【イベントレポート】2026年の不動産市場|bloom×中日不動産協会「合同業者交流会」を開催!

2026年1月23日(金)、九段下・神保町のシェアオオフィス(レンタルオフィス)「バドスクエア(Bud square)」にて、bloom株式会社と中日不動産協会の共催による「 不動産業者・投資家交流会」を開催いたしました。 年末年始の喧騒が落ち着き、春節の活気を目前に控えたこの日。会場には、2026年の不動産シーンをリードする意欲的な業者様や投資家様、約30名が集結しました。 🔗不動産AMの最前線を体感する一夜。「第11回 不動産ファンド交流会」開催決定 2026年、東京不動産市場の「現在地」を共有 交流会は、2026年の幕開けにふさわしく、最新の市場動向や投資トレンドの共有からスタート。昨今の経済情勢やインバウンド需要の再燃、そして春節を控えた中華圏投資家の動向など、現場のプロフェッショナルならではのリアルな視点が飛び交いました。 垣根を越えた「ネットワーキング」の熱量 後半のフリートークセッションでは、用意されたドリンクや軽食を片手に、リラックスした雰囲気の中で交流が行われました。 「2026年、どのエリアが伸びるか?」 「新たなビジネスパートナーシップの構築」 「個人投資家と仲介業者による具体的な物件相談」 など、あちこちで名刺交換とともに具体的な意見交換が行われていました。所属や立場を超えて「不動産」という共通言語で繋がる、非常に密度が高いネットワーキングの場となりました。 次回は3月を予定しております。みなさまのご参加お待ちしております。