岐路に立つ建設コンサルタント業界 ― 伝統と革新の交差点

日本の社会資本整備を長年にわたり支えてきた建設コンサルタント業界は今、歴史的な岐路に立っています。これまで、私たちの暮らしの基盤である道路や河川、橋梁といったインフラの計画・設計を担うことで、国の発展に貢献してきました。しかし、その役割は今、大きな変革の時を迎えています。

もはや、単に構造物を設計するだけの仕事ではありません。気候変動による自然災害の激甚化、高度経済成長期に建設されたインフラの一斉老朽化、そして少子高齢化に伴う深刻な労働力不足。これらの国が直面する大きな課題に対し、社会を未来にわたって持続可能にするための解決策を提示することが、現代の建設コンサルタントに課せられた新たな使命です。

この変化は、建設コンサルタントという仕事の価値を再定義し、そこで働く技術者一人ひとりの役割をも変えつつあります。伝統的な土木技術に加えて、最先端のデジタル技術を駆使し、環境への深い知見を持って社会課題の解決に挑む。これは、この業界への転職を考える方にとって、単なるキャリアチェンジ以上の意味を持つでしょう。それは、国家レベルの課題解決の最前線に立ち、未来の社会を自らの手で構想する、という大きなやりがいを得るチャンスに他なりません。

この記事は、このダイナミックな変革期にある建設コンサルタント業界への転職を検討しているすべての方向けの、総合的なガイドです。業界が直面する課題の本質から、それによって生まれる新たなビジネスチャンス、そして未来のコンサルタントに必須となるスキルセットまでを深く掘り下げていきます。この記事を通じて、皆様が自らのキャリアを考える上での有益な情報を得て、確かな一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

🔗コンサル特化の転職エージェントが考える|自己PR、志望動機、ケース面接|コンサル転職成功のための心構え、自己分析の重要性

建設コンサルタント業界の現状と構造的課題

未来を語る前に、まずは建設コンサルタント業界が今、どのような現実に直面しているのかを正確に理解することが不可欠です。この業界は、社会からの需要が高まり続ける一方で、その根幹を支える「人」と「働き方」に関する構造的な課題を抱えています。この緊張関係こそが、後述する大きな変革を促す最大の原動力となっています。

業界の全体像と構造

国土交通省の登録情報によれば、2023年3月時点で建設コンサルタントとして登録されている企業数は3,959社に上ります。この数字は過去10年間、ほぼ横ばいで推移しており、業界全体の規模が安定していることを示唆しています。しかし、その内実を見ると、資本金5,000万円未満の企業が全体の約80%を占めており、中小規模の会社が業界の大部分を構成しているという特徴が浮かび上がります。

この構造は、転職を考える者にとって重要な視点を提供します。大手総合コンサルタント株式会社では多岐にわたる分野のプロジェクトを経験できる可能性がある一方、専門分野に特化した中小企業では、特定の技術を深く追求するキャリアを築けるかもしれません。求人情報を探す際には、企業の規模だけでなく、その会社が持つ専門性やカルチャーといった条件を多角的に見極めることが求められます。

深刻化する「人」の問題

建設コンサルタント業界が抱える最も根深い課題は、人材の確保と育成です。社会インフラの維持・更新や防災・減災対策など、業務の需要は増す一方ですが、その担い手である技術者の不足が深刻化しています。

特に、若手技術者の離職率の高さは長年の課題であり、20代から30代の離職が後を絶ちません。この結果、技術者全体の高齢化が進行し、長年培われてきた貴重な技術や経験の継承が困難になる「技術の空洞化」が懸念されています。この問題は建設コンサルタント業界に限らず、建設業界全体が直面する共通の課題でもあります。

転職希望者にとって、これは二つの側面を持ちます。一つは、深刻な人手不足により、スキルを持つ経験者は引く手あまたの売り手市場であるという点です。もう一つは、応募する企業の労働環境や人材育成制度を厳しく見極める必要があるという点です。社員を大切にし、長期的なキャリア形成を支援する制度を持つ企業でなければ、入社後に厳しい現実に直面する可能性があるため、注意が必要です。

「2024年問題」の衝撃と働き方改革

こうした状況に決定的な変化を迫る一大転機が、2024年4月から建設業にも適用された「時間外労働の上限規制」、通称「2024年問題」です。これは、これまで一部で常態化していた長時間労働に法的なメスを入れるもので、業界の働き方を根底から覆すインパクトを持っています。

規制適用直前の2023年の調査では、土木現場の約4割、建設現場の約5割の企業で、残業時間の上限規制を達成できる目途が立っていないと回答しており、多くの企業が対応に苦慮していた実態がうかがえます。

この規制がもたらす影響は甚大です。まず、残業代を収入の柱としていた技術者にとっては、給与が減少する可能性があります。企業側にとっては、限られた時間の中で従来通りの成果を出すことが必須となり、生産性の向上が待ったなしの経営課題となりました。違反した場合には罰則が科されるだけでなく、公共事業の受注等にも影響が及ぶため、勤怠管理の徹底と業務プロセスの抜本的な見直しが不可避となっています。

この「2024年問題」は、単なる規制強化ではありません。それは、業界全体に対して、旧来の長時間労働に依存したビジネスモデルからの脱却を強制する、強力な外圧として機能しています。人手不足という内部的な課題と、働き方改革という外部からの要請が交差する中で、生産性を飛躍的に向上させるための唯一の活路として、デジタル技術の活用、すなわちデジタルトランスフォーメーション(DX)への投資が加速しているのです。つまり、2024年問題への対応力は、その企業が未来の業界で生き残れるか否かを測るリトマス試験紙と言えるでしょう。転職を考える方は、各企業がこの課題にどう向き合い、どのような投資を行っているかを、重要な判断材料の一つとして注視すべきです。

未来を語る前に、まずは建設コンサルタント業界が今、どのような現実に直面しているのかを正確に理解することが不可欠です。この業界は、社会からの需要が高まり続ける一方で、その根幹を支える「人」と「働き方」に関する構造的な課題を抱えています。この緊張関係こそが、後述する大きな変革を促す最大の原動力となっています。

業界の全体像と構造

国土交通省の登録情報によれば、2023年3月時点で建設コンサルタントとして登録されている企業数は3,959社に上ります。この数字は過去10年間、ほぼ横ばいで推移しており、業界全体の規模が安定していることを示唆しています。しかし、その内実を見ると、資本金5,000万円未満の企業が全体の約80%を占めており、中小規模の会社が業界の大部分を構成しているという特徴が浮かび上がります。

この構造は、転職を考える者にとって重要な視点を提供します。大手総合コンサルタント株式会社では多岐にわたる分野のプロジェクトを経験できる可能性がある一方、専門分野に特化した中小企業では、特定の技術を深く追求するキャリアを築けるかもしれません。求人情報を探す際には、企業の規模だけでなく、その会社が持つ専門性やカルチャーといった条件を多角的に見極めることが求められます。

深刻化する「人」の問題

建設コンサルタント業界が抱える最も根深い課題は、人材の確保と育成です。社会インフラの維持・更新や防災・減災対策など、業務の需要は増す一方ですが、その担い手である技術者の不足が深刻化しています。

特に、若手技術者の離職率の高さは長年の課題であり、20代から30代の離職が後を絶ちません。この結果、技術者全体の高齢化が進行し、長年培われてきた貴重な技術や経験の継承が困難になる「技術の空洞化」が懸念されています。この問題は建設コンサルタント業界に限らず、建設業界全体が直面する共通の課題でもあります。

転職希望者にとって、これは二つの側面を持ちます。一つは、深刻な人手不足により、スキルを持つ経験者は引く手あまたの売り手市場であるという点です。もう一つは、応募する企業の労働環境や人材育成制度を厳しく見極める必要があるという点です。社員を大切にし、長期的なキャリア形成を支援する制度を持つ企業でなければ、入社後に厳しい現実に直面する可能性があるため、注意が必要です。

「2024年問題」の衝撃と働き方改革

こうした状況に決定的な変化を迫る一大転機が、2024年4月から建設業にも適用された「時間外労働の上限規制」、通称「2024年問題」です。これは、これまで一部で常態化していた長時間労働に法的なメスを入れるもので、業界の働き方を根底から覆すインパクトを持っています。

規制適用直前の2023年の調査では、土木現場の約4割、建設現場の約5割の企業で、残業時間の上限規制を達成できる目途が立っていないと回答しており、多くの企業が対応に苦慮していた実態がうかがえます。

この規制がもたらす影響は甚大です。まず、残業代を収入の柱としていた技術者にとっては、給与が減少する可能性があります。企業側にとっては、限られた時間の中で従来通りの成果を出すことが必須となり、生産性の向上が待ったなしの経営課題となりました。違反した場合には罰則が科されるだけでなく、公共事業の受注等にも影響が及ぶため、勤怠管理の徹底と業務プロセスの抜本的な見直しが不可避となっています。

この「2024年問題」は、単なる規制強化ではありません。それは、業界全体に対して、旧来の長時間労働に依存したビジネスモデルからの脱却を強制する、強力な外圧として機能しています。人手不足という内部的な課題と、働き方改革という外部からの要請が交差する中で、生産性を飛躍的に向上させるための唯一の活路として、デジタル技術の活用、すなわちデジタルトランスフォーメーション(DX)への投資が加速しているのです。つまり、2024年問題への対応力は、その企業が未来の業界で生き残れるか否かを測るリトマス試験紙と言えるでしょう。転職を考える方は、各企業がこの課題にどう向き合い、どのような投資を行っているかを、重要な判断材料の一つとして注視すべきです。

持続可能な社会の実現に向けた建設コンサルタントの新たな使命

建設コンサルタントの仕事は、今や単なるインフラの「作り手」から、社会全体の持続可能性を支える「守り手」そして「創造主」へと、その役割を大きく進化させています。気候変動、インフラ老朽化、人口減少といった複雑な課題に立ち向かう中で、その業務はより一層、社会貢献性の高い、目的志向の仕事へと変貌を遂げているのです。

社会資本の維持管理と国土強靭化

日本が直面する喫緊の課題の一つが、高度経済成長期に集中的に整備された社会資本(インフラ)の一斉老朽化です。橋梁、トンネル、ダム、上下水道など、国民の生活と経済活動に不可欠な施設が、次々と更新時期を迎えています。これは、建設コンサルタントにとって、巨大かつ長期的な需要が存在することを意味します。

これに対応するため、政府は「国土強靭化計画」を推進しています。これは、大規模自然災害から国民の生命と財産を守り、経済社会活動を維持するための国家的な取り組みです。具体的には、河川堤防の強化、道路ネットワークの耐震化や代替路の確保、老朽化したインフラの戦略的な維持・更新などが計画されており、これらの事業には安定した公的資金が投じられています。

この計画の実現において、建設コンサルタントは中心的な役割を担います。既存インフラの状態を正確に調査・診断し、最適な補修・更新計画を立案し、長寿命化のための設計を行う。こうした業務は、まさに国民の安全・安心な暮らしを根底から支える、極めて重要な仕事です。

気候変動と防災・減災への貢献

近年、毎年のように発生する豪雨や台風は、その規模と頻度を増しており、気候変動の影響が現実の脅威となっています。こうした状況下で、インフラ整備の考え方は、単に構造物を作ることから、災害に強い「レジリエントな社会」を構築することへと大きくシフトしています。

この分野で建設コンサルタントが果たす役割は計り知れません。最新の気象データや地形情報を基にした高度なシミュレーションによる浸水予測、土砂災害リスクの評価、そしてそれらに基づく効果的な治水計画や避難計画の策定など、専門的な技術と知見が不可欠です。災害発生時には、ドローン等を活用して迅速に被災状況を調査し、復旧計画を立案することも重要な業務となります。これは、人々の命を守る最前線の仕事であり、大きな社会的意義を持つ分野です。

SDGsと企業の社会的責任

持続可能な開発目標(SDGs)は、今や企業経営において無視できないグローバルな指標となっています。建設コンサルタント業界にとっても、これは他人事ではありません。むしろ、その事業活動そのものがSDGsの多くの目標と深く関連しています。

例えば、安全な水へのアクセス(目標6)、クリーンエネルギーの普及(目標7)、強靭なインフラ整備(目標9)、住み続けられるまちづくり(目標11)、気候変動対策(目標13)など、建設コンサルタントの業務はSDGsの根幹をなすテーマに直結しています。

大手企業を中心に、SDGsを経営戦略の中核に据える動きが活発化しています。

- ID&Eホールディングス株式会社(旧:日本工営株式会社)

創業以来、国内外でエネルギー開発や水資源管理、都市開発などを手掛け、その事業はグローバルな社会課題の解決に貢献しています。特に、開発途上国における社会・経済基盤の整備や、気候変動適応、生態系保全といった分野での取り組みは、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」社会の実現に直接的に寄与するものです。 - パシフィックコンサルタンツ株式会社

「Pacific Net Zero」を宣言し、自社の事業活動における温室効果ガス排出量を2030年までに実質ゼロにすることを目指しています。さらに、長年の経験を活かしたコンサルティング業務を通じて、顧客や社会全体の脱炭素化を支援し、日本の2050年カーボンニュートラル目標達成に貢献することを掲げています。これは、企業の社会的責任を事業の本質と捉えた先進的な取り組みです。 - 株式会社建設技術研究所

「世界に誇れる技術と英知で、安全で潤いのある豊かな社会づくりに挑戦する」という経営理念のもと、事業活動を通じて社会的課題の解決に貢献することを明確に打ち出しています。質の高いインフラ整備や防災、環境保全などを得意分野とし、サステナビリティ経営を推進しています。

こうした持続可能性へのシフトは、業界の競争のあり方をも変えつつあります。かつては価格競争が主流でしたが、現在では技術力や提案内容を重視する「プロポーザル方式」や「総合評価方式」による発注が主流となっています。大手企業では、受注高の約6割をこれらの方式が占めるケースもあり、価格だけでなく、いかにして付加価値の高い、持続可能な社会の実現に貢献できる提案ができるかが問われる時代になっているのです。

これは転職を考える方にとって、非常に重要な変化です。従来の土木技術者だけでなく、環境工学や再生可能エネルギー、データサイエンスといった専門性を持つ人材の価値が飛躍的に高まっています。自らの専門知識を活かして、より良い社会づくりに貢献したいと考える方にとって、建設コンサルタント業界は今、最も魅力的な活躍の舞台の一つと言えるでしょう。

デジタル化が加速させる業務変革 ― テクノロジーが現場を変える

「人手不足」と「働き方改革」という二つの大きな課題。これらを解決し、建設コンサルタント業界を持続可能なものへと導く鍵こそが、デジタルトランスフォーメーション(DX)です。DXは単なるツールの導入に留まらず、設計から維持管理に至るまでのあらゆる業務プロセスを根本から変革し、技術者がより創造的で付加価値の高い仕事に集中できる環境を生み出します。

BIM/CIMによる設計・合意形成の革命

建設業界のDXを象徴する技術が、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling/Management)です。これは、計画、調査、設計段階から3次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても情報を充実させながら活用していく考え方です。国土交通省は2023年度から直轄の土木工事・業務でのBIM/CIM原則適用を打ち出しており、これはもはや選択肢ではなく、業界の新たなスタンダードとなりつつあります。

BIM/CIMがもたらす変革は多岐にわたります。

- フロントローディングによる手戻りの削減

従来の2次元図面では発見が難しかった構造物内部の鉄筋の干渉や、仮設構造物との取り合いといった問題を、設計の初期段階で3次元モデル上で可視化し、解決することができます。これにより、施工段階での大規模な手戻りや設計変更を未然に防ぎ、プロジェクト全体のコスト削減と工期短縮に大きく貢献します。 - 合意形成の迅速化と高度化

発注者や地域住民といった関係者との協議において、専門家でなくとも直感的に理解しやすい3次元モデルを用いることで、完成後のイメージ共有が容易になります。これにより、円滑なコミュニケーションと迅速な合意形成が促進されます。 - ライフサイクル全体でのデータ活用

BIM/CIMモデルは、単なる3次元形状データではありません。設計情報、材料、コスト、工程といった多様な属性情報を一元的に管理するデータベースとしての役割を果たします。このモデルを中核として、設計から施工、さらには将来の維持管理まで、一貫したデータ活用が可能となり、社会インフラのライフサイクル全体の最適化が図れます。ある事例では、BIMデータをリアルタイムで共有することにより、現場巡回にかかる時間が4時間から30分へと劇的に削減されたという報告もあります。

AIとデータ活用の浸透

人工知能(AI)もまた、建設コンサルタントの業務を大きく変える可能性を秘めています。

- 設計業務の自動化・最適化

大手ゼネコン等では、過去の膨大な設計データや各種基準をAIに学習させ、与えられた敷地条件やコスト、環境性能といった制約の中で、最適な設計案を複数、自動生成するシステムの開発が進んでいます。これにより、技術者は煩雑な検討作業から解放され、より創造的なデザインや高度な課題解決に時間を割くことができるようになります。ある企業では、AIを活用したBIMツールにより、設計の初期検討期間を60%も短縮することに成功しています。 - 維持管理の高度化と予測分析

AIを用いてインフラの点検画像やセンサーデータを解析することで、劣化の兆候を早期に発見したり、将来の劣化進行を予測したりすることが可能になります。これにより、従来の定期的な点検から、状態に応じた最適なタイミングでメンテナンスを行う「予防保全」へと移行し、インフラの長寿命化と維持管理コストの削減が期待できます。

ドローン・IoTによる現場のデジタルツイン化

ドローンやIoTセンサーは、物理的な現場をデジタルの世界に再現する「デジタルツイン」を実現するための重要なツールです。

- ドローンによる調査・測量の効率化

従来、人手に頼っていた広範囲な地形測量や、人が立ち入ることが困難な急峻な斜面、高所にある橋梁の点検などは、ドローンを用いることで安全かつ迅速、高精度に実施できます。ドローンで取得した3次元の点群データは、そのままBIM/CIMモデルの基礎情報として活用され、設計プロセスの大幅な効率化に繋がります。 - IoTによるリアルタイムな状態監視

橋梁やトンネル等に設置されたIoTセンサーが、構造物の変位や振動、温度といったデータをリアルタイムで収集・送信します。これにより、異常の兆候を即座に検知し、災害時にも遠隔からインフラの状態を把握することが可能となり、プロアクティブな維持管理が実現します。

これらのデジタル技術の急速な普及は、建設コンサルタント業界の求人市場にも大きな変化をもたらしています。建設とITを融合した「建設テック」関連の求人数は2018年比で7.8倍に急増し、建設会社内のITエンジニア求人も3倍以上に増加しています。これは、業界が新たなスキルセットを持つ人材を強く求めていることの証左です。

転職を考える方にとって、これは重要なシグナルです。もはや、土木工学の専門知識だけが武器の時代ではありません。技術士などの専門資格に加え、BIM/CIMの操作スキル、データ分析能力、あるいはプログラミングの素養といったデジタルスキルを併せ持つ「ハイブリッド人材」が、今後の業界をリードしていくことになります。自らのキャリアを考える上で、この「スキルスタック」をいかに構築していくかが、将来の市場価値を大きく左右する鍵となるでしょう。

未来の建設コンサルタントに必須となるスキルとキャリアパス

業界が持続可能性とデジタル化という二つの大きな潮流に乗って変革を遂げる中、そこで活躍する建設コンサルタントに求められる能力もまた、大きく変化しています。これからの時代を生き抜くためには、伝統的な専門性に加え、新たなスキルを柔軟に吸収し、多様な人々と協働していく力が不可欠です。

求められる人物像の変化

未来の建設コンサルタント像は、深い専門知識(Tの縦棒)と、それを他分野と繋げる幅広いスキル(Tの横棒)を併せ持つ「T字型人材」として描くことができます。

- 揺るぎない中核的能力(コアコンピテンシー)

どのような時代であっても、物事の本質を見抜く高い分析能力、複雑な課題に対する論理的な問題解決能力、そして土木工学をはじめとする専門分野への深い理解は、コンサルタントとしての根幹をなす必須のスキルです。クライアントが抱える課題を技術的・法的な根拠に基づいて解決に導く力は、今後も変わらず求められます。 - 新たな時代の必須教養(デジタルコンピテンシー)

BIM/CIMソフトウェアを自在に操る能力、各種センサーから得られる膨大なデータを分析し、意思決定に活かすデータリテラシー、そしてAIやIoTといった最新技術の動向を理解し、自らの業務に応用しようとする探求心。これらはもはや一部の専門家のためのものではなく、すべての技術者が備えるべき基本的な素養となりつつあります。 - 価値を最大化する触媒(ソフトスキル)

プロジェクトが大規模化・複雑化し、関わるステークホルダーが多様化する中で、コミュニケーション能力の重要性はかつてなく高まっています。発注者はもちろん、施工会社、他分野の専門家、地域住民など、様々な立場の人々と円滑な関係を築き、プロジェクト全体を俯瞰してマネジメントする能力が求められます。特に、難解な技術情報を分かりやすく伝え、合意形成をリードする力は、コンサルタントの価値を大きく高めるでしょう。

多様化するキャリアパス

こうしたスキルの変化に伴い、建設コンサルタントが歩むキャリアパスもまた、多様化・複線化しています。

- 「総合」か「専門」か

転職を考える際には、まず企業のタイプを選択することになります。日本工営株式会社やパシフィックコンサルタンツ株式会社に代表されるような大手総合コンサルタントは、道路、河川、環境、エネルギー、海外事業など、幅広い分野のプロジェクトを手掛けており、多様な経験を積むことが可能です。一方で、特定の分野、例えば橋梁設計や地質調査、上下水道計画などに特化した専門コンサルタントも数多く存在します。こうした企業では、特定の技術分野で日本トップクラスの専門家を目指すキャリアを描くことができます。 - 異業種への越境と新たな価値創造

建設コンサルタントが培ってきた計画策定能力やプロジェクト管理能力は、建設分野以外でも高く評価され始めています。近年では、農業のスマート化支援、観光開発計画、地域の活性化事業など、異業種へ進出するコンサルタント企業も増えています。これは、従来の「土木」の枠を超えた、新たなキャリアの可能性が広がっていることを示しています。 - 資格の価値と新たなスキルの組み合わせ

建設コンサルタント業界において、国家資格である「技術士」は、依然として技術力を証明する最高峰の資格であり、昇進や年収に直結する重要な要素です。多くの企業が技術士資格の取得を奨励し、手厚い支援制度を設けています。しかし、これからの時代は、技術士資格に加えて、プロジェクトマネジメントに関する国際資格(PMP等)や、BIM/CIM関連の認定資格、データサイエンティストとしてのスキルなどを組み合わせることで、自らの市場価値をさらに高めることが可能になります。

転職は、自らのキャリアを再設計する絶好の機会です。自分がどの分野で専門性を深めたいのか、どのようなスキルを新たに身につけたいのかを明確にし、それに合致した企業や職務を戦略的に探すことが、成功への鍵となるでしょう。

転職を目指す方への実践的ガイド

ここまでの章で、建設コンサルタント業界が大きな変革期にあり、新たなチャンスに満ちていることを解説してきました。この最終章では、実際に転職活動を進める上での具体的な情報や視点を提供します。現在の求人市場の動向を把握し、自分に合った企業を賢く選び、納得のいくキャリアを実現するための一助としてください。

求人市場の最新動向

現在の建設コンサルタント業界の求人市場は、転職希望者にとって非常に有利な状況、いわゆる「売り手市場」が続いています。

2024年のデータを見ても、コンサルティング業界全体の新規求人数は前年比で大きく伸長しており、採用意欲は依然として旺盛です。特に建設・不動産業界は人手不足感が極めて高く、2024年問題への対応も相まって、優秀な人材の確保が各社の最優先課題となっています。

求人内容を見ると、二つの大きなトレンドが読み取れます。一つは、プロジェクトを牽引できる管理職クラスや、経験豊富な中堅技術者への強い需要です。若手層の育成と並行して、即戦力となる人材を求める動きが活発化しています。もう一つは、DX推進を背景としたデジタル人材の需要急増です。「建設テック」関連の求人は過去数年で飛躍的に増加しており、IT業界等、他業種からの転職者も積極的に採用されています。

企業選びの視点と比較

膨大な求人情報の中から、自分に最適な一社を見つけ出すためには、明確な基準を持って企業を比較検討することが重要です。給与や勤務地といった基本的な条件はもちろんですが、未来のキャリアを見据えた以下の視点を持つことをお勧めします。

- DXへの投資姿勢:その企業はBIM/CIMやAIといった新しい技術にどれだけ本気で取り組んでいるか。社員への研修制度やツールへの投資状況は、企業の将来性を見極める重要な指標です。

- 働き方の柔軟性:2024年問題への対応として、残業時間の管理は徹底されているか。フレックス勤務や在宅勤務といった柔軟な制度が実際に機能しているか。企業のウェブサイトや面接の場で具体的に確認しましょう。

- 人材育成への注力:技術士などの資格取得支援制度は充実しているか。OJTだけでなく、体系的な研修プログラムが用意されているか。社員の成長を後押しする文化がある企業は、長期的なキャリア形成に適しています。

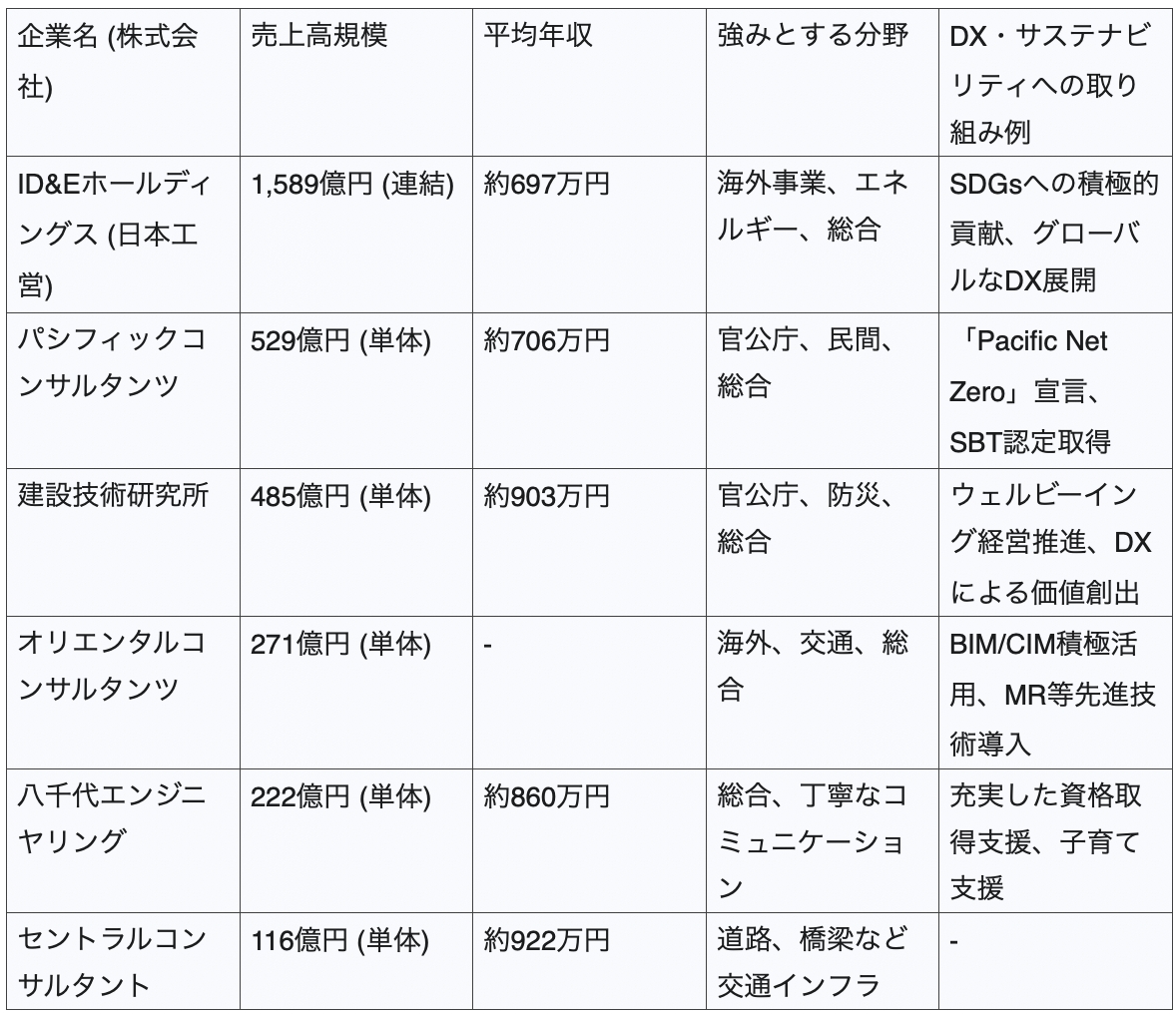

以下に、主要な建設コンサルタント企業の特徴を一覧でまとめました。売上高や平均年収といったデータに加え、各社が強みとする分野や、DX・サステナビリティへの取り組みを比較することで、より立体的に企業を理解することができるでしょう。

主要建設コンサルタント企業 比較一覧

注:売上高、平均年収は最新の有価証券報告書等に基づく参考値であり、変動する可能性があります。

給与・年収のリアルな水準

転職において年収は最も重要な条件の一つです。建設コンサルタントの給与水準は、企業の規模、勤務地、そして個人の経験や資格によって大きく異なります。

- 企業規模による差:一般的に大企業の平均年収は約800~840万円、中小企業では約650万円と、規模による差が見られます。

- 地域による差:勤務地によっても給与水準は異なり、関東地方の平均年収が516万円であるのに対し、他地域では400万円台前半から半ばが相場となっています。

- 経験と資格の価値:年収を大きく左右するのが、経験年数と資格の有無です。特に「技術士」資格は価値が高く、資格手当だけで年間36万~60万円程度の収入増が見込めるケースも少なくありません。経験を積み、管理職へとステップアップすれば、年収800万円から1,400万円といった高水準を目指すことも十分に可能です。

これらの情報を基に、自らのスキルや経験、希望するキャリアプランと照らし合わせながら、戦略的に転職活動を進めていくことが成功への近道です。

変化を好機に ― これからの建設コンサルタントとして活躍するために

建設コンサルタント業界は今、まさに激動の時代を迎えています。働き方改革の要請、深刻化する人手不足、そしてデジタル化の荒波。これらは、業界にとって大きな挑戦であることは間違いありません。しかし、変化に臆することなく、未来を見据える意欲的なプロフェッショナルにとって、この状況はまたとない好機に他なりません。

本記事で見てきたように、建設コンサルタントの社会的使命は、かつてなく重要性を増しています。インフラの老朽化対策や国土強靭化といった国家的な課題、そして気候変動対策やSDGs達成への貢献など、その仕事は未来の社会基盤を創り、人々の安全な暮らしを守るという、大きなやりがいに満ちています。

同時に、仕事のあり方そのものが、テクノロジーによってより高度で知的なものへと進化しています。BIM/CIMやAI、ドローンといったデジタルツールは、技術者を単純作業から解放し、より創造的で本質的な課題解決に集中できる環境をもたらします。かつての長時間労働というイメージは、法規制と人材獲得競争の中で過去のものとなりつつあり、業界全体がより魅力的で持続可能な働き方を模索しています。

これからの建設コンサルタント業界を牽引するのは、伝統的な土木技術と最先端のデジタル技術の架け橋となれる人材です。自らの専門性を磨き続ける探求心と、新しい知識やツールを貪欲に学び、使いこなす柔軟性を併せ持つ方々が、未来の社会インフラをデザインしていくことになるでしょう。

もしあなたが、自らの手でより安全で、より豊かで、より持続可能な未来を築きたいと願うなら、建設コンサルタントというキャリアは、その情熱を注ぐに値する、広大で刺激的なフロンティアを提供してくれるはずです。今こそ、数多の求人情報を検索し、自らの可能性を信じて、新たなキャリアへの一歩を踏み出す時です。

コンサル業界へのキャリアチェンジを検討されている方は、🔗コンサルティングファーム特化転職エージェントのbloom株式会社にお問い合わせください。

・ITや戦略、業務設計などの経験を活かしたい方

・キャリアアップ・年収アップを目指したい方

・未経験だけど思考力・成長意欲で勝負したい方

以下より完全無料相談のお問い合わせ可能です。

参考URL

建設業の2024年問題に向けた現状 – 新建設コンサルタント株式会社

建設業の2024年以降の動向を分析|2023年までの課題の振り返りや今後の見通し、対策を解説 – 建設業界の求人サイト・総合人材エージェント ビーバーズ

建設コンサルタントの仕事っていつかなくなる?仕事の需要と魅力について紹介

2024年の取り組み事例 | SDGsへの取り組み | 企業情報 | 平成建設

【2024年版】企業のSDGsの取り組み事例15選|目標達成に取り組む日本企業の具体例を紹介

日本の建設業界がデジタルアダプションにあたってとるべき5つのアクション – Digital Builder

2025年転職市場・中途採用動向|15業界全業界が引き続き活況と予測

マイナビキャリアリサーチLab 建設業レポート(2024年5月)

建設業界に迫る「2024年問題」「建設業界のデジタル化」関連求人、2018年比で5.52倍に増加 建設とITを融合した「建設テック」求人は2018年比7.80倍と急増 | 株式会社リクルート

2024年最新コンサル業界動向:転職を成功に導く秘訣と今後の展望

【2024年】建設業 平均年収ランキング上位50社を掲載しました

建設コンサルタントの年収ランキングTOP3!大手3社の給料相場を公開

建設コンサルタントの年収はどれくらい?仕事内容と年収アップに必要な資格を解説

建設コンサルタントの売上・年収ランキング|大手8社の特徴や業界動向【2025年】

【 建設コンサルタント企業 】会社ランキング TOP10とは? 各企業の採用状況も紹介 | デジコン

全国版 建設コンサルタントのランキング【2021】 1~50位

建築コンサルに強いおすすめの会社9選!選び方や費用相場を解説

建設コンサルタント会社のおすすめ5社紹介!選び方も解説【2025年9月最新】

建設コンサルタントとは?選び方やおすすめ会社6選を紹介【2025年最新版】|PRONIアイミツ

【建設業界の働き方改革施行後の実態】2024年問題の認知度は8割以上!残業時間が減少した一方で、残る不満や課題の声は… | NSSスマートコンサルティング株式会社のプレスリリース

【建設業の働き方改革】2024年以降の残業規制に向けた勤怠管理の見直しポイントを解説

【脱・2024年問題】建設業界の残業時間減少は、現在も加速しているのか?【建設NEWS】 | 新着記事一覧 | 総合資格navi