なぜ今、不動産プロパティマネジメント(PM)が面白いのか?

不動産プロパティマネジメント(PM)と聞くと、どのような仕事を思い浮かべるでしょうか。「建物の管理」や「家賃の集金」といった、どちらかといえば地味で受け身なイメージを持つ方も少なくないかもしれません。しかし、その認識はもはや過去のものです。この記事では、不動産業界への転職を考える方に向けて、現在のPM業界がいかにダイナミックで、知的好奇心を刺激する魅力的なフィールドに変貌を遂げているかを、専門的な視点から解説します。

現代のプロパティマネージャーに求められるのは、単なる建物の維持・管理ではありません。オーナーの代理人として、不動産という資産の価値をいかにして最大化するか、という経営的な視点に基づいた戦略的マネジメントです。市場の変化を読み解き、テクノロジーを駆使し、社会の要請に応えながら、物件の収益性を高めていく。それは、もはや「管理者」ではなく、「不動産経営のプロフェッショナル」と呼ぶにふさわしい役割です。

本記事では、PMの基本的な業務内容から、業界の未来を左右する最新トレンド、そしてこれからのプロパティマネージャーに必要とされるスキルまでを網羅的に紹介します。変化の激しい時代だからこそ、PMの仕事はかつてないほど面白みを増しています。この記事が、あなたのキャリアの次の一歩を考えるきっかけとなれば幸いです。

🔗20代未経験で不動産業界へ転職。 「採用活発化する転職市場」 メリットと注意点

プロパティマネジメント(PM)の基本を再確認 – 資産価値最大化のプロフェッショナル

まず、キャリアを考える上で重要なPMの基本的な役割と立ち位置を明確にしておきましょう。プロパティマネジメント(PM)とは、不動産オーナーや投資家に代わって、オフィスビルや賃貸マンションといった個別物件の運営 管理を行うことで、その資産価値と収益の最大化を目指す専門業務です。

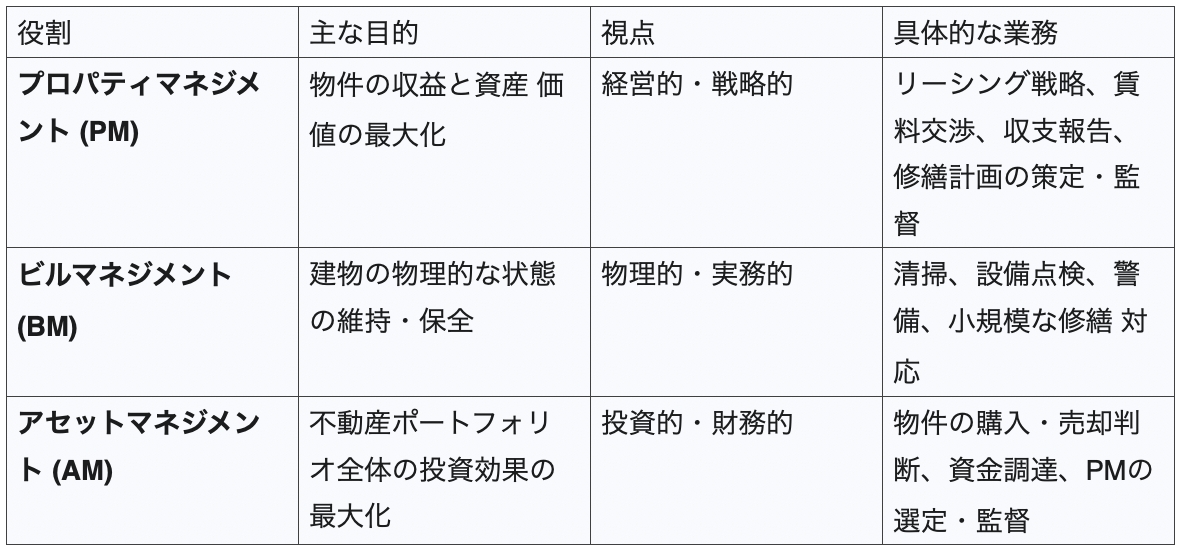

PM・BM・AMの役割分担

不動産管理・運用の世界には、PMの他にBM、AMという類似した言葉が存在します。これらの違いを理解することは、業界の構造を把握する上で不可欠です。

- PM(プロパティマネジメント): オーナーの代理人として、経営的な視点で物件の収益性向上を担います。後述するリーシングやテナント対応、収益管理などを通じて、投資対効果を最大化させることがミッションです。あくまでオーナーの利益を最優先する立場であり、入居者との間の中立的な存在ではありません。

- BM(ビルマネジメント/ビルメンテナンス): 建物そのものの物理的な維持管理を担当します。日常の清掃や設備の点検、警備、法定点検の実施など、建物のハード面を良好な状態に保つことが主な業務です。PMが立案した計画に基づき、実務を行うパートナーという位置づけになります。

- AM(アセットマネジメント): 投資家やオーナーの代理として、複数の不動産を含むポートフォリオ全体の資産価値を最大化するための投資戦略を策定します。物件の購入・売却といった投資判断を行い、個別の物件の運営はPM会社に委託します。よりマクロで投資的な視点を持つのが特徴です。

この3者は、AMが描いた投資戦略に基づき、PMが収益最大化の運営戦略を立て、BMが日々の物理的な管理を行うという連携関係にあります。

具体的な業務内容

PMの業務内容は多岐にわたりますが、主に以下の4つの柱で構成されています。

- リーシングマネジメント:空室をなくし、稼働率を上げることが収益向上の基本です。そのために、周辺の市場調査を行い、適切な賃料(家賃)設定や募集戦略を立案します。不動産仲介 会社と連携し、効果的なテナント誘致活動を展開する、PM業務の要です。

- テナント管理:入居者(テナント)との良好な関係構築も重要な業務です。賃貸借契約の締結・更新手続き、賃料の請求・回収、クレームや要望への対応などを行います。迅速かつ的確な対応は、テナント満足度を高め、長期的な入居につながります。

- レポーティング:物件の運営状況や収支状況をまとめ、定期的にオーナーへ報告書を提出します。月次のキャッシュフロー計算書や稼働率レポートなどを作成し、透明性の高い情報を提供することで、オーナーとの信頼関係を築きます。

- 建物維持管理の統括:BM会社が行う清掃や設備点検などの日常業務を監督し、品質を管理します。また、建物の価値を長期的に維持するための大規模修繕計画を策定し、その実行をマネジメントすることもPMの重要な役割です。

2024年以降のPM業界を動かす3つのメガトレンド

PMの基本的な役割を理解した上で、ここからは業界の「今」と「未来」を形作る3つの大きなトレンドについて解説します。これらのトレンドは、PMの業務をより複雑で高度なものにすると同時に、大きなやりがいとキャリアチャンスを生み出しています。

トレンド①:「PropTech(不動産テック)」による業務のDX化

PropTech(プロップテック)とは、不動産(Property)とテクノロジー(Technology)を掛け合わせた造語で、AIやIoTなどの最新技術を活用して不動産にまつわる課題を解決する取り組みを指します。日本のPropTech市場は急速に成長しており、2030年には1兆円規模に迫ると予測されるなど、もはや無視できない潮流となっています。このDX(デジタル・トランスフォーメーション)の波は、PM業務のあり方を根本から変えつつあります。

- AI・ビッグデータの活用:かつては担当者の経験と勘に頼ることが多かった賃料査定や市場分析も、今やAIが膨大な情報(ビッグデータ)を分析し、極めて精度の高い予測を算出するようになりました。これにより、PMはデータに基づいた客観的で説得力のある戦略をオーナーに提案できます。

- IoTとスマートビル:建物に設置されたIoTセンサーが、エネルギー消費量や設備の状態を24時間監視。異常を検知すれば自動で通知が届くため、故障を未然に防ぐ「予防保全」が可能になります。これにより、運営コストの削減と入居 者の快適性・安全性の向上を両立させることができます。PMは、テクノロジープラットフォームとしての建物を運営する役割を担うようになっています。

- オンラインサービスの標準化:VR技術を活用したバーチャル内覧や、電子契約システム、入居者向けのコミュニケーションアプリなどは、もはや当たり前のツールとなりつつあります。これにより、募集から契約、入居後の対応までの一連のプロセスが効率化され、PMはより創造的な業務に時間を割けるようになります。

トレンド②:「ESG経営」の浸透

ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの観点を重視する経営や投資の考え方です。気候変動や人権問題への意識の高まりを受け、不動産業界でもESGへの取り組みは企業の価値を測る重要な指標となっています。

この流れは、PMの業務に新たなミッションを加えています。それは、単に収益を上げるだけでなく、環境や社会に配慮した持続可能な物件運営を実践することです。そして特筆すべきは、ESGへの取り組みが単なるコストではなく、資産価値を直接的に向上させる強力な武器になるという点です。データによれば、ESG認証を取得した物件は、一般的な物件に比べて5%~15%高い賃料プレミアムを獲得し、売却価格も10%~20%高くなる傾向にあります。

- 環境(E): ZEH-M(ゼッチ・マンション)のような省エネ基準を満たす設備の導入提案や、再生可能エネルギーの活用、廃棄物削減など、脱炭素化に向けた具体的なアクションが求められます。これは、光熱費などの運営コスト削減に直結し、オーナーの収益改善にも貢献します。

- 社会(S):入居者の健康や快適性、安全性を高める取り組みが中心です。例えば、災害時の備え(BCP対応)を強化したり、バリアフリー設計を導入したり、建物内にコミュニケーションを促進する共用スペースを設けたりすることが挙げられます。

- ガバナンス(G):運営の透明性を確保し、法令を遵守することはもちろん、オーナーや入居 者、地域社会といったステークホルダーとの対話を重視したマネジメントが必要です。

これら3つのトレンドは独立しているわけではありません。例えば、DX化で導入されるIoTセンサーは、省エネ状況をリアルタイムで可視化し、ESG経営における環境(E)目標の達成に不可欠です。そして、この環境性能の高さが、サステナビリティを重視する新しい世代の入居 者から選ばれる決め手となり、結果的に物件の空室リスクを低減させるのです。このように、トレンドを複合的に捉え、シナジーを生み出す戦略を立案できるかどうかが、これからのPMの腕の見せ所です。

トレンド③:多様化する「入居者ニーズ」への戦略的対応

人々のライフスタイルや価値観が多様化する中で、不動産に求められる機能も大きく変化しています。この変化を敏感に察知し、物件の価値に転換していくことが、PMの重要な役割です。

- 【オフィス市場】: コロナ禍を経てオフィス回帰が進む一方、その目的は大きく変わりました。2024年以降、都心部を中心にオフィス需要は堅調に回復し、空室率は低下、賃料も上昇傾向にあります。しかし、企業が求めるのは単なる「働く場所」ではありません。優秀な人材を確保するために、社員同士のコミュニケーションを活性化させ、創造性を刺激するような、付加価値の高い空間が求められています。PMは、物件の持つ魅力を「働きがい」という観点からオーナーやテナント企業に提案する能力が必要です。

- 【賃貸住宅市場】: こちらもニーズの多様化が顕著です。

- テレワークへの対応: 高速インターネット環境はもはや必須インフラです。ワークスペース付きの間取りや、防音性の高さが大きな差別化要因となります。

- Z世代の価値観: Z世代は、SNS映えするデザイン性の高い内装や、趣味(推し活など)のためのスペース、住民同士が交流できるコミュニティ機能などを重視する傾向があります。

- 環境配慮: 省エネ性能の高い設備や、電気自動車(EV)用充電設備の有無などが、物件選びの際の重要な判断基準になりつつあります。

これらの多様なニーズに対し、画一的な運営では対応できません。ターゲットとする入居 者層を明確にし、その心に響く物件づくりと情報発信を行う、マーケティング的な発想が不可欠となっています。

現代PM業界の課題と、そこに眠るキャリアの機会

どの業界にも課題はつきものですが、PM業界が直面する課題は、裏を返せば優秀な人材にとって大きなキャリアチャンスの宝庫です。ここでは主な課題を2つ取り上げ、それがなぜ転職者にとって魅力的な機会となるのかを解説します。

課題①:人手不足と不動産ストックの老朽化

不動産業界は、他業種と同様に深刻な人手不足に直面しています。特に、若手人材の確保が難しく、業界全体の高齢化が進んでいるのが現状です。それに追い打ちをかけるように、日本の賃貸住宅ストックの半数以上が築20年を超えるなど、建物の老朽化も大きな課題となっています。

【ここにチャンスがある】

この二つの課題は、新しいスキルを持つ人材への強い需要を生み出しています。

まず、人手不足を補うため、多くのPM会社がDX化による業務効率化を急いでいます。そのため、ITツールを使いこなし、データに基づいた運営ができる人材は引く手あまたです。

次に、老朽化した物件の価値をどう維持・向上させるかという課題です。これには、単に古くなった部分を直すだけの修繕ではなく、現代の入居者ニーズやESGの観点を取り入れた「バリューアップ」の発想が必要です。例えば、古い間取りをテレワークしやすいように改修したり、省エネ性能を高めるリノベーションを計画・実行したりできるPMは、オーナーにとってかけがえのないパートナーとなります。古い資産を再生させる、非常にクリエイティブな仕事です。

深刻化する人手不足は、皮肉にもPMという職種の専門性を高める追い風となっています。報告書の作成や簡単な問い合わせ対応といった定型的な事務業務はテクノロジーによって自動化され、プロパティマネージャーはより高度で戦略的な業務、すなわちオーナーとのリレーション構築、複雑な修繕計画の立案、そして入居者体験のデザインといった、人間にしかできない付加価値の高い仕事に集中できるようになるのです。この変化は、PMという仕事の質を向上させ、プロフェッショナルとしての市場価値を高める絶好の機会と言えるでしょう。

課題②:競争激化時代の「空室対策」

人口減少社会に突入し、物件の供給過多が指摘されるエリアも少なくありません。このような競争の激しい市場では、従来のような「家賃を下げれば入居者が決まる」という単純な空室対策はもはや通用しません。

【ここにチャンスがある】

現代の空室対策は、マーケティングとクリエイティビティが試される領域です。

物件の魅力を最大限に伝えるための写真撮影やVRコンテンツの作成、ターゲットに響く広告文の考案といったデジタルマーケティングの知識が活かせます。また、「ペット可」「外国人可」といった入居条件の緩和や、「インターネット無料」「家具家電付き」といった付加価値の提供など、既成概念にとらわれない柔軟な発想で物件を差別化することが求められます。

周辺の競合物件の情報を分析し、自社物件の強みと弱みを把握した上で、最も効果的な一手は何かを考える。この戦略的なアプローチこそが、現代のPMに求められる重要なスキルであり、成果が目に見える面白い業務です。

未来のプロパティマネージャーに必要とされる知識とスキルセット

これまでの解説を踏まえ、これからのPM業界で活躍するために必要な知識とスキルを整理してみましょう。従来のスキルに加えて、新たな能力が求められていることが分かります。

揺るぎない基礎スキル

これらのスキルは、時代がどう変わろうともPMの根幹をなすものです。

- コミュニケーション能力:オーナーとの信頼関係を築き、入居者の要望に耳を傾け、仲介 会社や工事業者と円滑に連携する。すべての業務の土台となる最も重要なスキルです。

- 調整力と問題解決能力:複数のステークホルダーの利害を調整し、予期せぬトラブルにも冷静かつ迅速に対応する能力は不可欠です。

- 会計・法務の基礎知識:収支報告書の作成や予算管理のための会計知識、賃貸借契約に関する法律知識は、資産を預かるプロとして必須です。

未来を拓く必須スキル

これからの時代に市場価値の高いPMとなるためには、以下のスキルを磨くことが重要です。

- ITリテラシーとデータ分析能力:PM向けの各種ソフトウェアを使いこなすことはもちろん、市場データや物件の運営データを見て、そこから課題や機会を読み解く能力が決定的な差を生みます。データに基づいた論理的な提案は、オーナーの意思決定を力強く後押しします。

- ESGに関する知識:ZEHやBELSといった省エネ認証、再生可能エネルギー、生物多様性への配慮など、ESGに関する幅広い知識が求められます。オーナーに対し、ESG投資の経済的・社会的リターンを具体的に説明できる能力は、今後ますます重要になります。

- 経営的・戦略的視点:これこそが、未来のPMに最も求められる能力です。市場トレンド、入居者ニーズ、建物の状態、財務データといったあらゆる情報を統合し、物件の資産 価値を中長期的に最大化するためのシナリオ(計画)を描き、実行する力。これこそが、AIには代替できない、プロフェッショナルとしての価値の源泉です。

【転職者向け】あなたのキャリアを最大化するPM会社の選び方

最後に、転職を考える際に、どのような視点でPM会社を選べばよいか、3つのポイントを紹介します。自分に合った会社を選ぶことが、長期的なキャリア形成の鍵となります。

企業選びで見るべき3つのポイント

- DXへの投資姿勢:その会社がどのようなITツールやシステムを導入しているか、データをどのように活用しようとしているかは、将来性を測る上で非常に重要な指標です。面接の際には、「どのような管理システムを使っていますか」「業務の効率化のためにどのような取り組みをしていますか」といった質問をしてみることをおすすめします。テクノロジーへの投資を怠っている会社は、業界の変化に取り残される可能性があります。

- ESGへの取り組み:コーポレートサイトや手掛けている物件のポートフォリオを見て、サステナビリティに対する会社の姿勢を確認しましょう。明確なESG方針を掲げ、認証物件の管理実績が豊富な会社は、先進的で社会的な要請に敏感な企業文化を持つと考えられます。

- 人材育成への考え方:新しいテクノロジーやESGに関する研修制度が整っているか、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士といった資格取得を支援する制度があるかは、会社が社員の成長をどれだけ重視しているかを示すバロメーターです。変化の時代に活躍し続けるためには、学び続ける環境が不可欠です。大手系列の会社は、大規模で先進的な物件を手掛ける機会が多く、研修制度も充実している傾向があります。一方で、独立系のPM会社には、より裁量権が大きく、多様な物件を通じて幅広い経験を積める魅力があります。自身のキャリアプランに合わせて、最適な環境を選ぶことが大切です。

変化の時代こそ、プロフェッショナルとして輝くチャンス

不動産PM業界は今、テクノロジーの進化、社会の価値観の変化、そして新たな入居者ニーズの登場という大きな波の中で、劇的な変革期を迎えています。それは、これまでのやり方が通用しなくなるという挑戦であると同時に、新しい知識やスキルを持ったプロフェッショナルが輝ける、またとないチャンスの到来を意味します。

建物という資産を預かり、その価値を最大化するという責任ある仕事。オーナーに、入居者に、そして社会に貢献できる、やりがいの大きな仕事。もしあなたが、戦略的に物事を考え、新しいことを学ぶ意欲にあふれ、人との対話を通じて価値を創造することに喜びを感じる方であれば、プロパティマネジメントはあなたの能力を最大限に発揮できる、最高の舞台となるはずです。

不動産業界に少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

あなたのこれまでの経験の中に、きっと活かせる強みが眠っています。

不動産、金融転職に特化したサポートをしているbloom株式会社では、これまでのご経験をどのように新しいキャリアに繋げられるのか、丁寧にご説明させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。

参考URL

プロパティ・マネジメント | 用語解説 | 野村総合研究所(NRI)

不動産のPM, BM, AM, FMの違いとは?分かりやすく解説

オフィスビルはじめ不動産のプロパティマネジメントは、株式会社エム・エス・ビルサポート(MSBS)

プロパティマネジメントとは|日本ビルヂング経営センター 公式ホームページ

プロパティマネジメント(PM)とは?具体的な業務内容から必要なスキルや資格についても解説 | 不動産管理・仲介業務のDXならいい生活のクラウドSaaS

プロパティマネジメントとは?業務内容や必要資格、役割、将来性を解説

プロパティマネジメントとは?資産管理を通じて未来を築く方法 – KOTORA JOURNAL

プロパティマネジメントって何? | 東京キャピタルマネジメント(旧日本プロパティ・ソリューションズ|JPS)

不動産管理(BMやPM)とは?本質を知ると見えてくる大切なこととは