はじめに:なぜ今、コンサルティングファームとシンクタンクの違いを理解する必要があるのか

コンサルティング業界への転職を検討している方を対象に、コンサルティングファームとシンクタンクの違いを徹底的に解説します。この二つの業界は、専門知識を活用して課題解決を支援するという点で多くの共通点を持つ一方、その目的、事業戦略、組織文化は大きく異なります。

近年、シンクタンクがコンサルティング部門を強化し、コンサルティングファームが公共政策関連の案件を手掛けるなど、両者の業務領域は重なりつつあります。しかし、その根幹にあるビジネスモデルやキャリアパスは依然として別物です。この違いを深く理解することは、入社後のミスマッチを防ぎ、自身のキャリアプランに最適な環境を探す上で非常に重要です。特に2025年以降、DX(デジタルトランスフォーメーション)やサステナビリティといった社会的テーマの重要性が増す中、両者の役割はさらに進化していくことが予想されます。

存在意義とビジネスモデルの核心

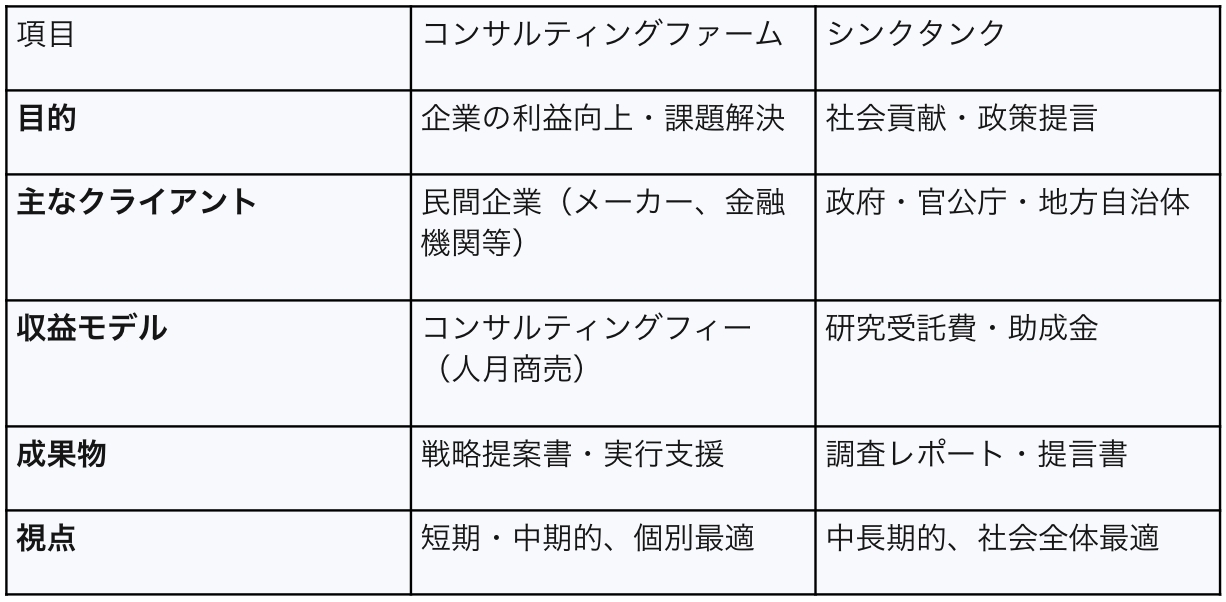

両者の根本的な違いである「何のために存在し、どうやって収益を得ているのか」について解説します。この点を理解することが、キャリア選択の第一歩となります。

1.目的とミッション:企業の課題解決か、社会の羅針盤か

コンサルティングファームとシンクタンクは、どちらも専門家集団ですが、その活動の目的が根本的に異なります。

■コンサルティングファームの目的

コンサルティングファームの主たる目的は、クライアントである民間企業の経営課題を解決し、その利益向上に直接的に貢献することです。新規事業開発、コスト削減、M&A、海外進出といった経営戦略の策定から、その実行支援まで、クライアントの具体的な課題に深く、実践的にアプローチします。ビジネスの成功をクライアントと共に目指すことから、「企業の医師」とよく例えられます。

■シンクタンクの目的

一方、シンクタンクの主たる目的は、経済や社会問題、技術動向といった、より公共性の高いテーマに関する調査・研究を行い、政策提言などを通じて社会全体の利益に貢献することです。その活動は非営利的な色彩が強く、中長期的な視点で社会の羅針盤となるような客観的な情報や提言を提供することが求められます。こちらは「社会の研究者」や「頭脳集団」と表現されます。

2. クライアントと収益構造:誰から、どのように対価を得るのか

目的が違えば、当然クライアント層と収益を得る方法、つまりビジネスモデルも異なります。

■クライアント層の違い

コンサルティングファームのクライアントは、メーカー、商社、金融機関といった民間企業が主となります。大手企業の経営層から直接依頼を受けるケースが多いのが特徴です。

これに対し、シンクタンクのクライアントは、政府、官公庁、地方自治体などの公的機関が中心です。社会や経済の動向分析や政策立案のための調査を依頼されます。

■ビジネスモデル(収益構造)の違い

コンサルティングファームの収益の源泉は、コンサルタントが提供する専門的なサービスへの対価、すなわちコンサルティングフィーです。これは「人」そのものが商品であり、「コンサルタントの職種(単価)×人数×期間」でフィーが決まる「人月商売」が基本です。プロジェクト単位での契約が一般的で、近年ではコスト削減プロジェクトなどで成果報酬型の契約も増えています。

シンクタンクの収益は、官公庁などからの依頼に基づく調査・研究業務の受託が大きな柱です。公募されている案件に対して入札形式で受注することが多く、最も安い金額を提示した企業が受注する流れが一般的です。また、自主研究の結果をまとめたレポートを有料で販売したり、親会社である金融グループの一員として情報提供サービスを行うことで収益を上げることもあります。

このクライアントの違いが、業務の内容、求められるスキル、そして働き方のすべてを規定していると言っても過言ではありません。民間企業は、支払った高いフィーに見合う、利益に直結する結果を短期間で求めます。これがコンサルティングのスピード感とプレッシャーを生み出します。一方で官公庁は、政策立案の根拠となる客観的で緻密なリサーチを求め、その成果は社会的インパクトで測られます。これがシンクタンクの中長期的で学術的な研究スタイルにつながります。転職を考える際には、自分が「特定の会社の成功」と「広範な社会課題の探求」のどちらに興味を持つのかを自問することが、最初のポイントになります。

🔗【2025年最新】ITコンサルの主戦場は「クラウド・トランスフォーメーション」へ!DXの次に来る波を乗りこなす方法

組織・働き方・報酬の徹底比較

ビジネスモデルの違いは、組織のあり方、日々の仕事の進め方、そしてキャリアの対価である年収にまで具体的に反映されます。

1. 組織構造とキャリア階層:ピラミッドの頂点を目指す道

■コンサルティングファームの組織構造

コンサルティングファームの組織は、典型的なピラミッド型の階層構造で成り立っています。職種は下からアナリスト、コンサルタント、マネージャー、シニアマネージャー、そして共同経営者であるパートナー(ファームによってはプリンシパルやディレクター)と明確に分かれており、それぞれの役割と責任が定義されています。総合系ファームでは、業界(インダストリー)と機能(ソリューション)の部門を組み合わせた「マトリクス型」組織を採用し、幅広い案件に対応できる体制を整えているのが一般的です。

■シンクタンクの組織構造

シンクタンクの組織は、研究部門と、それを支える人事や財務などの管理部門に大別されるのが一般的です。研究部門は、経済、環境、技術、国際関係など分野ごとに専門チームが設置されることが多いです。役職は「(準)研究員」「(副)主任研究員」「主席研究員」といった階層が一般的で、コンサルタントの職位ほど細かく分かれていない傾向があります。ただし、近年はコンサルティングサービスを提供するシンクタンクが増えており、その部門ではコンサルティングファームと類似した組織構造を持つ場合があります。

2. プロジェクトと日常業務の実態:スピード感と探求心の交差点

■コンサルティングファームの働き方

コンサルティングファームの仕事は、プロジェクトベースで進みます。一つのプロジェクトの期間は数週間から数ヶ月と比較的短く、常に新しい課題と向き合うことになります。クライアントの課題を解決するため、クライアントのオフィスに常駐して現場の方々と共に汗を流すことも多く、戦略提案だけでなく、その実行支援まで深く関与します。日常業務は、仮説構築、情報収集、データ分析、インタビュー、そしてクライアントへの報告資料作成というサイクルを非常に速いスピードで回していくことが求められます。

■シンクタンクの働き方

シンクタンクの働き方は、中長期的な調査・研究が業務の中心です。一つのテーマに対して数年単位でじっくりと取り組むことも珍しくありません。主な活動はオフィス内でのリサーチ、統計データの分析、そしてその結果を学術論文のように詳細なレポートとして執筆することです。常に知的好奇心を持ち、深く掘り下げて考える探求心が重視されるため、研究者気質のある人に向いていると言えます。

3. 年収と評価制度:成果主義と安定性の天秤

キャリアを考える上で、年収と評価制度は誰もが気になるポイントですが、ここには両者の特徴が色濃く表れます。

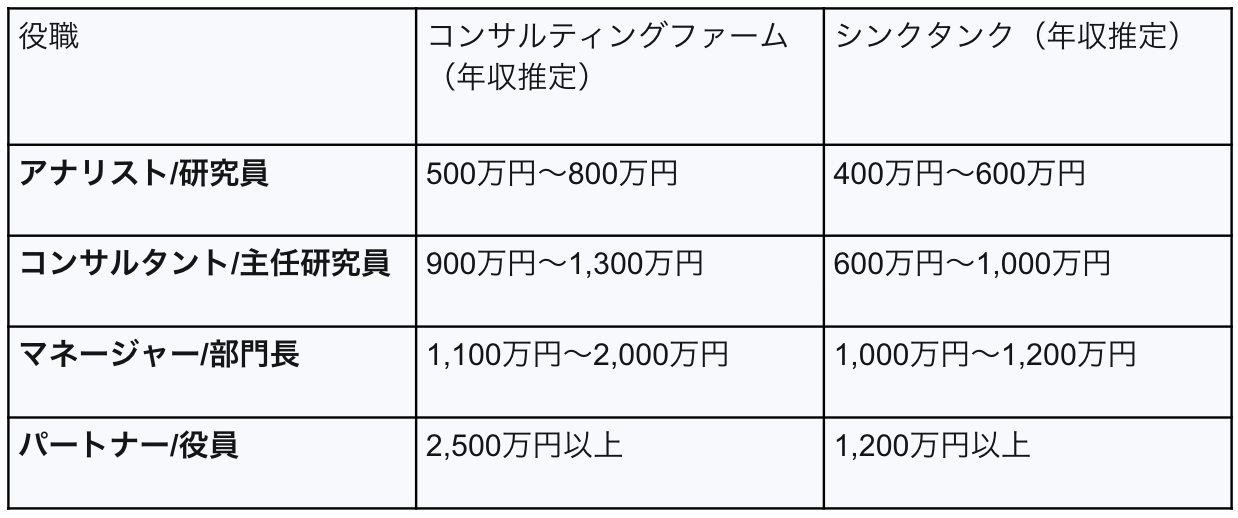

■年収の比較

新卒や若手のアナリスト、コンサルタントレベルでは、両者の年収に大きな違いは見られないことが多いです。しかし、マネージャー以上のシニア層になると、コンサルティングファームの年収がシンクタンクを大きく上回る傾向が顕著になります。パートナークラスやプリンシパルクラスになると、その差は500万円から1,000万円、あるいはそれ以上に開くこともあります。

■評価制度の違い

この年収差の背景には、評価制度の違いがあります。コンサルティングファームは、実力主義が基本です。プロジェクトで出した成果が、直接的に評価、年収、そして昇進に反映されます。

一方、シンクタンクは、日系企業に近い文化を持つことが多く、比較的年功序列の要素が残っている場合があります。個人の短期的な成果だけでなく、組織への長期的な貢献や専門性の深さが評価される傾向にあります。

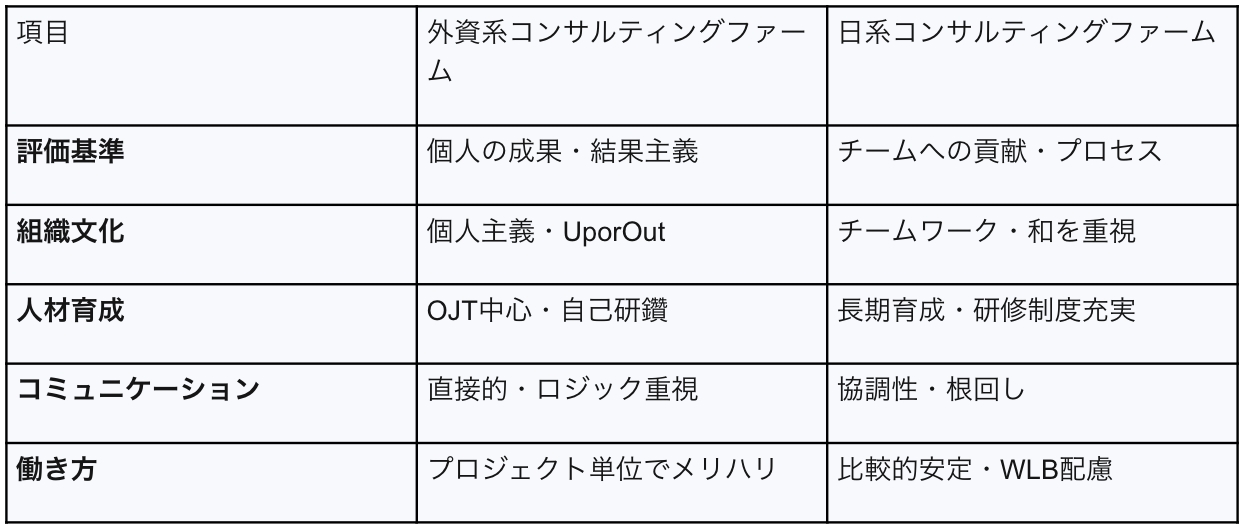

外資系コンサルティングファームでよく聞かれる「Up or Out」(昇進か、さもなくば去れ)という文化は、この高い報酬体系と実力主義のビジネスモデルから必然的に生まれるものです。クライアントは1ヶ月に数千万円という高いフィーを支払うため、それに見合うトップレベルのプロフェッショナルによる成果を期待します。チームの中に成果を出せないメンバーがいれば、プロジェクト全体の品質とファームの信頼に関わります。そのため、一定の期間で次のレベルに成長できない人材は、組織を去ることが促されるのです。これは厳しい文化であると同時に、常に高い品質を維持するための合理的な仕組みでもあります。対照的に、シンクタンクの比較的安定した雇用環境は、調査・研究という業務の性質上、短期的な成果よりも長期にわたる専門性の蓄積が重視されるビジネスモデルだからこそ可能なのです。近年は日系コンサルティングファームも「Up or Stay、Up or Growth」を掲げている企業が増えてきています。

グローバル市場における潮流と日本との違い

コンサルティングファームとシンクタンクは、海外と日本でその存在感や文化に違いがあります。グローバルな視点を持つことは、キャリアを考える上で不可欠です。

1. 海外のトップティア:世界を動かす頭脳集団

■海外の大手コンサルティングファーム

グローバルなコンサルティング業界では、戦略系ファームがトップに君臨しています。特にマッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)、ベイン・アンド・カンパニーの3社は「MBB」と称され、世界中の大手企業の経営意思決定に大きな影響を及ぼしています。また、PwC、デロイト、EY、KPMGの「BIG4」と呼ばれる会計事務所系の総合系ファームや、IT分野に強みを持つアクセンチュアなども、世界的なネットワークを活用し、幅広いサービスを提供しています。これらのファームは海外に本社を置き、グローバルで統一された方法論やノウハウを持つのが特徴です。

■海外の著名シンクタンク

シンクタンクの分野では、アメリカのブルッキングス研究所、ランド・コーポレーション、カーネギー国際平和基金、イギリスの王立国際問題研究所(チャタムハウス)などが世界的に有名です。これらの機関は、各国の政策決定プロセスに深く関与し、国際情勢や経済動向に関する提言で大きな影響力を持ちます。その多くは政府から独立した非営利組織として活動しており、中立的・客観的な調査・研究を行っています。

2. 外資系vs.日系:文化、戦略、働き方の相違点

日本国内で働く場合、外資系と日系の企業文化の違いは大きなポイントになります。

■外資系コンサルティングファームの文化と働き方

外資系ファームの文化は、個人主義と徹底した実力主義に集約されます。「Up or Out」の文化が根強く、個人の成果がすべてと言っても過言ではありません。コミュニケーションは直接的で、ロジックが重視され、プロセスよりも結果が求められます。働き方としては、プロジェクトが終了した際に2~3週間の長期休暇を取得しやすいなど、オンとオフのメリハリをつけたスタイルが可能な一方、個人の裁量が大きい分、高い自己管理能力が必要とされます。

■日系コンサルティングファームの文化と働き方

日系ファームでは、チームワークと組織の和が重視される傾向があります。人材を長期的に育成しようという文化が根付いており、新人向けの研修制度も充実しています。クライアントとは中長期的な信頼関係を築く「伴走型」の支援を特徴とし、現場に深く入り込むスタイルが多いです。働き方は外資系に比べると比較的安定しており、ワークライフバランスを重視した制度を導入している会社も多く見られますが、もちろんプロジェクトによっては残業時間が多くなることもあり、決して「ゆるい」わけではありません。

3. 日本を代表する組織のケーススタディ:野村総合研究所と三菱総合研究所

日本のトップ企業である株式会社野村総合研究所(NRI)と株式会社三菱総合研究所(MRI)は、純粋なシンクタンクでもコンサルティングファームでもない、日本独自の「ハイブリッド型」組織として進化を遂げてきました。

■株式会社野村総合研究所(NRI)

NRIは、日本を代表する総合シンクタンクでありながら、コンサルティングとITソリューションを両輪とする独自のビジネスモデルを持つ点が最大の特徴です。野村證券の調査部門(リサーチ)とシステム部門(IT)を源流としており、特に金融分野のシステム開発においては圧倒的なシェアを誇ります。企業の課題に対して、戦略の立案(ナビゲーション)から、具体的なシステム導入・運用(ソリューション)までを一気通貫で支援できる「トータルソリューション」が最大の強みです。

■株式会社三菱総合研究所(MRI)

MRIは、三菱グループという強固な基盤を持つ大手シンクタンクです。特に官公庁をクライアントとする政策・公共分野の調査・研究に強みを持ち、社会課題解決をミッションに掲げています。企業理念として「中立性」を掲げ、特定の業界に偏らず、金融から一般産業まで幅広い顧客基盤を持つことが特徴です。MRIもまた、シンクタンク・コンサルティング機能とICTソリューション機能を組み合わせた「総合力」を武器に、複雑な社会課題に取り組んでいます。

これらの日本を代表する組織は、海外の専門特化型ファームとは異なる進化を遂げました。学術的な研究だけでは収益の安定化が難しく、またクライアントの課題が戦略立案だけでは終わらないという市場の現実に対応した結果です。「リサーチ力」で信頼性を担保し、「コンサルティング」で付加価値の高い提案を行い、「IT」でその実行を支える。この3つが連携することで、他社にはない強力なサービスを提供できるのです。転職希望者にとって、これは一つの組織内で研究、戦略、IT導入といった多様なキャリアを経験できる可能性があることを意味します。

転職希望者のための実践的ガイド

ここまでの情報を踏まえ、コンサルティング業界への転職を具体的に考えている方向けに、適性の判断、キャリアパス、そして選考対策について解説します。

1. あなたの適性はどちらに?求められるスキルセット

自分に合った業界を選ぶためには、求められるスキルセットを理解することが重要です。

■コンサルティングファームに求められる人材(適性・スキル)

コンサルタントには、高い論理的思考力や課題解決力はもちろんのこと、クライアントを説得し、組織を動かすための卓越したコミュニケーション能力、交渉力、プレゼンテーション能力が不可欠です。プロジェクトの成功という結果に対する強いコミットメント、厳しい納期や高い要求水準からくるプレッシャーへの耐性、そして目まぐるしく変わる状況に対応するスピード感が求められます。

■シンクタンクに求められる人材(適性・スキル)

シンクタンクの研究員には、特定の専門分野に対する深い知識と、真理を追い求める研究への強い探求心が求められます。地道な情報収集や膨大なデータの分析を厭わない忍耐力、そして客観的な事実に基づいて論理的なレポートを書き上げる文章構成力が必要です。中長期的な視点で物事を捉え、一つのテーマを腰を据えてじっくりと掘り下げていける方が向いていると言えるでしょう。

2. 描けるキャリアパスの未来像

コンサルティングファームやシンクタンクでの経験は、その後のキャリアに幅広い選択肢をもたらします。

- ファーム/研究所内での昇進:経験を積み、マネージャー、パートナーや主席研究員といった組織のトップを目指す王道のキャリアパスです。

- 他ファーム/研究所への転職:専門性やスキルを武器に、より良い待遇や興味のある分野を求めて同業界内で転職するケースも多いです。

- 事業会社への転職:経営企画、新規事業開発、マーケティング部門など、コンサルやシンクタンクで培った課題解決力や戦略立案能力は、大手企業からベンチャー企業まで多くの企業で高い評価を受けます。

- 金融機関への転職:PEファンド、ベンチャーキャピタル、投資銀行など、M&Aや企業評価のスキルを活かして金融の専門分野に進むキャリアも人気があります。

- 独立・起業:自身で培ったノウハウと人脈を活かして会社を立ち上げ、経営者となる道も開かれています。

3. 未経験からの挑戦を成功に導く選考対策

未経験からこの業界に挑戦する場合、事前準備が成功の鍵を握ります。

- 選考プロセスの概要:一般的には、書類選考、Webテスト・適性検査、そして複数回の面接という流れで進みます。

- 志望動機の作成:なぜ他の業界ではなくコンサルなのか、数あるファームの中で「なぜこの会社なのか」を、自身の経験と結びつけて論理的に語ることが必要です。そのためには、まず自己分析を通じて自身の強みや価値観、キャリアの軸を明確にし、次に企業研究で応募先の特徴や事業内容、社風を深く理解することが大前提となります。

- ケース面接対策:コンサルティングファームの選考で特に重視されるのが、論理的思考力や課題解決力を測るための「ケース面接」です。例えば「とある飲食店の売上を2倍にする施策を考えよ」といったテーマが与えられ、限られた時間の中で解決策を提案します。ここで評価されるのは、唯一の正解を出すことではなく、課題を構造化し、論理的に思考を展開していくプロセスそのものです。参考書での学習や、転職エージェントが実施する模擬面接などを活用した徹底的な練習が不可欠です。

- ビヘイビア(行動)面接対策:「過去の成功事例は何か」「困難をどう乗り越えたか」といった質問を通じて、あなたの人間性やポテンシャル、組織へのフィット感が見られます。STARメソッド(Situation,Task,Action,Result)などを参考に、具体的なエピソードを構造化して話せるように準備しましょう。

- 未経験者のためのポイント:前職での実績(例:営業職での顧客課題発見力、エンジニアとしての技術知識)を、コンサルタントとしてどのように活かせるのか、という視点でアピールすることが重要です。未経験であることを前提に、高い学習意欲と入社後に素早くキャッチアップするプロフェッショナルとしての姿勢を示すことが求められます。もちろん、入社前から関連書籍を読んだり、セミナーに参加したりする活動も評価されます。

- 転職エージェントの活用:特に未経験者にとって、転職エージェントは心強いパートナーとなり得ます。業界に特化したエージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」の紹介、プロの視点からの応募書類の添削、企業ごとのケース面接対策、面接日程の調整代行など、転職活動を効率的かつ効果的に進めるための強力なサポートを無料で提供してくれます。問い合わせをして相談してみる価値は高いでしょう。

コンサルティングファームの選考プロセス、特にケース面接は、コンサルタントの仕事そのもののシミュレーションです。クライアントから与えられた曖昧な課題に対し、限られた情報の中で構造的に分析し、論理的な解決策を導き出し、説得力をもって伝える。この一連のプロセスを面接官の前で実演することが求められています。このことを理解すれば、選考は単なる試験ではなく、自身の適性を示す絶好の機会と捉えることができるはずです。

🔗マネジメントコンサルティング会社 への転職成功事例|Nさん(31歳)男性

まとめ:2025年を見据えたキャリア選択のために

ここまでコンサルティングファームとシンクタンクの違いを多角的に解説してきました。まとめると、コンサルティングファームは「企業の医師」として、クライアントの経営課題の解決と実行にコミットします。一方、シンクタンクは「社会の研究者」として、中長期的な調査・研究を通じて政策提言などを行います。

どちらの業界が優れているかという問題ではなく、あなたの興味・関心、価値観、そして将来描きたいキャリアプランにどちらが合致するかが何よりも重要です。成果を求められる厳しい環境でスピーディーに成長し高い年収を目指したいのか、それとも一つの専門分野を深く探求し、社会に貢献することにやりがいを感じるのか。

2025年以降も、DX、サステナビリティ、新規事業開発といったテーマは、両業界においてますます重要な領域となるでしょう。この流れの中で、両者の垣根はさらに低くなる可能性もありますが、本質的な役割と文化の違いは存在し続けるはずです。

コンサル業界へのキャリアチェンジを検討されている方は、🔗コンサルティングファーム特化転職エージェントのbloom株式会社にお問い合わせください。

・ITや戦略、業務設計などの経験を活かしたい方

・キャリアアップ・年収アップを目指したい方

・未経験だけど思考力・成長意欲で勝負したい方

以下より完全無料相談のお問い合わせ可能です。

参考URL

シンクタンクとコンサルの違いとは?特徴・ビジネスモデルを解説|就職活動支援サイトunistyle

現役戦略コンサルタントコラムコンサルティング会社とシンクタンクとの違いとは

シンクタンクとコンサルティングの違いを徹底解説!知らないと損する基本知識-KOTORAJOURNAL

コンサルとシンクタンクの違いを徹底解説!–転職サービスのムービン

現役戦略コンサルタントコラムコンサルティングファームのビジネスモデルとは

コンサルのビジネスモデルとは?仕組みと業界の特徴を徹底解説–転職サービスのムービン

コンサルファームが「儲かる」理由とは?そのビジネスモデルから紐解く

【コンサルティング業界とは?】ビジネスの仕組みや仕事内容、必要な能力など…徹底解説!|新卒のスカウト型・オファー型就活ならdodaキャンパス

【業界研究】シンクタンクとは?就活生が知っておきたい仕事内容から選考対策まで徹底解説|就職活動支援サイトunistyle

シンクタンクとは?仕事内容や企業例、平均年収をわかりやすく解説|コンサルネクスト.jp

コンサルティングファームでの仕事内容とは。入社1年目コンサルタントの1日の働き方を公開

【業界研究】シンクタンクとは?仕事内容、ビジネスモデルの特徴など徹底解説|就職活動支援サイトunistyle

シンクタンク業界の業界研究|就活に役立つ事業構造・将来性・働き方など徹底解説します