【サマリー】

日本の不動産投資市場は、現在「歴史的な転換点」を迎えており、活況を呈しています。日本の「収益不動産」の資産規模は289.5兆円に拡大し、商業用不動産への投資額も2024年には5.48兆円に達する見込みで大幅に成長しています。

この活況には、以下の3つの複雑なマクロ経済要因が影響しています。

- 金融政策の転換: 2024年3月、日銀がマイナス金利政策を解除し、「金利のある世界」へと移行しました。これは通常、調達コストを増加させ市場を冷却させますが、今回はそれほど単純ではありません。

- 継続的な円安: 海外投資家にとって日本の不動産に割安感があり、ホテル、オフィス、物流施設を中心に海外からの資金流入が活発化しています。これが金利上昇による国内需要の減速を補い、市場を支えています。

- 建設コストの上昇: 輸入資材や人件費の高騰が、新築物件の価格を押し上げ、既存物件の価値評価にも影響を与えています。

この記事は、このような変化の最前線でキャリアを築くために必要な市場の全体像、投資戦略の進化、求められるプロフェッショナル像について、専門的な視点から深く解説することを目的としています。

変革期の不動産投資市場へようこそ

日本の不動産投資市場は、今、歴史的な転換点にあります。これは、不動産・金融分野でのキャリアを考えるすべての方にとって、挑戦と機会が共存する時代です。本記事では、この変化の最前線でキャリアを築くために不可欠な市場の全体像、投資戦略の進化、そして求められるプロフェッショナル像について、専門的な視点から深く解説していきます。

2023年以降の市場を概観すると、その活況ぶりは数字にも明確に表れています。価値総合研究所・ニッセイ基礎研究所の調査によれば、日本における「収益不動産」の資産規模は約289.5兆円にまで拡大しました。また、商業用不動産の投資額も高水準で推移しており、2024年には約5.48兆円に達する見込みで、これは前年比で大幅な成長です。この力強い市場を動かしているのは、いくつかの複合的なマクロ経済要因です。

第一に、日本銀行による金融政策の転換が挙げられます。2024年3月、日銀はマイナス金利政策の解除を決定し、日本は十数年ぶりに「金利のある世界」へと舵を切りました。通常、金利上昇は不動産投資の資金調達コストを増加させ、市場を冷却させる方向に作用します。しかし、現在の日本市場はそれほど単純ではありません。

第二の要因として、継続的な円安傾向が市場に大きな影響を与えています。海外投資家にとって、日本の不動産は割安感があり、魅力的な投資対象となっています。実際に、ホテルやオフィス、物流施設といったアセットタイプを中心に、海外からの資金流入が活発化しています。この海外からの旺盛な投資意欲が、金利上昇による国内の潜在的な需要減速を補い、市場全体の勢いを支えているのです。

第三に、建設コストの上昇も無視できません。円安による輸入資材価格の高騰や人件費の上昇は、新築物件の価格を押し上げ、既存物件の価値評価にも影響を与えています。

このような状況は、不動産投資の現場に「二重の現実」ともいえる複雑な環境を生み出しています。一方で金利上昇という引き締め要因がありながら、他方で円安を背景とした海外からの資金流入という強力な追い風が吹いているのです。この緊張感のある市場環境では、もはや低金利の波に乗るだけの単純な投資戦略は通用しません。これらの相反する力を的確に読み解き、ナビゲートできる高度な戦略性が不可欠となります。

投資の羅針盤が変わる ― ESGとDXがもたらす戦略の進化

現代の不動産投資において、物件の立地や収益性といった伝統的な指標だけで資産価値を語ることはできなくなりました。投資の意思決定プロセスそのものを根底から変える二つの大きな潮流、それが「ESG」と「DX」です。これらはもはや単なる流行語ではなく、不動産の価値を左右し、投資リターンに直結する不可欠な要素となっています。

1. 新たな価値基準「ESG投資」の浸透

ESG(環境・社会・ガバナンス)は、企業の長期的成長のためには、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)への配慮が必要だという考え方です。不動産投資の世界においても、このESGは急速に主流化しています。ある調査では、ESGという言葉の認知度は51.3%と、初めて半数を超えました。この背景には、年金基金や保険会社といった機関投資家がESG基準を満たさない不動産への投資を避ける傾向を強めていること、関連規制が強化されていること、そして環境や社会貢献への意識が高いテナントや入居者が増えていることなどがあります。

重要なのは、ESGが単なる社会貢献活動ではなく、具体的な経済的価値、いわゆる「グリーンプレミアム」を生み出す点です。

- 環境(Environment): 建物の環境性能は、今や直接的な収益性の指標です。例えば、CASBEE(建築環境総合性能評価システム)やBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)といった環境認証を取得した物件は、一般的な物件と比較して5%から15%高い賃料(賃料プレミアム)を獲得し、売却時にも10%から20%高い価格で取引されるというデータがあります。これは、省エネルギー性能の高さが光熱費等の運営コスト削減に繋がり、環境意識の高い優良なテナントを惹きつけるためです。

- 社会(Social): 建物の社会的価値への注目も高まっています。「S」の観点には、そこで働く人や住む人の健康性や快適性(ウェルビーイング)の向上、バリアフリー対応、さらには災害への対応力(レジリエンス)の強化や、公開空地の設置による地域社会への貢献などが含まれます。これらの取り組みは、テナントの満足度を高め、長期的な入居(高い稼働率)に繋がり、資産の安定性を向上させます。

- ガバナンス(Governance): 投資家に対する透明性の高い情報開示や、コンプライアンス遵守の体制も重要です。特に、実態が伴わないにもかかわらず環境配慮を謳う「グリーンウォッシュ」を避け、信頼性の高い情報を提供することが、投資家からの信頼を維持する上で不可欠です。

もはやESGに関する知識は、一部の専門家のためのものではありません。物件の取得から運用、売却に至るすべてのフェーズにおいて、ESGの視点を持つことが、不動産プロフェッショナルにとって必須のスキルとなっています。

2. デジタル・トランスフォーメーション(DX)による業界変革

不動産業界は伝統的にアナログな業務が多いとされてきましたが、今、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の波が急速に押し寄せています。業界関係者の99%がDXの必要性を認識しており、多くの企業が業務効率化や生産性向上を目的として、具体的な投資を始めています。

DXがもたらす変革は、単なる業務効率化にとどまりません。不動産の価値創造プロセスそのものを進化させています。

- データに基づいた意思決定: かつては担当者の経験や勘に頼ることが多かった物件の価値評価や市場予測ですが、現在ではAIやビッグデータ解析が活用され始めています。膨大な量の市場データや過去の取引事例を分析することで、より客観的で精度の高い賃料査定や投資判断が可能になります。

- オペレーションの高度化: IoTセンサーを建物内に設置し、エネルギー使用量や設備の稼働状況をリアルタイムで監視する「スマートビル」が増えています。これにより、異常を早期に検知して故障を未然に防ぐ「予知保全」が可能となり、メンテナンスコストの削減と建物の長寿命化が実現します。

- 顧客体験の向上: VR(仮想現実)やMR(複合現実)技術を活用したバーチャル内覧は、顧客が遠隔地からでも没入感のある物件見学を可能にし、成約率の向上に貢献しています。これにより、リーシングや販売活動のあり方が大きく変わりつつあります。

もちろん、DXの推進には課題もあります。特に中小企業においては、予算不足や専門人材の不足が大きな障壁となっています。今後の業界の競争力を左右するのは、個別のツール導入に留まらず、物件の管理から投資判断、顧客とのコミュニケーションまで、事業全体のプロセスを統合するデジタル基盤をいかに構築できるかという点にかかっています。

ここで注目すべきは、ESGとDXが決して独立したトレンドではなく、相互に深く関連し、補強しあっているという事実です。効果的なESG戦略を実行するためには、その成果を客観的に測定・証明するためのデータが不可欠です。例えば、建物のエネルギー消費量やCO2排出量、水の使用量、さらにはテナントの満足度といったESG関連データを収集し、分析・開示する上で、DX、特にIoTセンサーや高度なビル管理システム(BMS)が決定的な役割を果たします。AIを活用してこれらのデータを分析すれば、エネルギー効率の改善点を特定し、建物の環境性能(E)を向上させることができます。また、入居者向けのアプリといったデジタルプラットフォームを通じて、テナントとのエンゲージメントを高め、コミュニティを醸成することは、社会的価値(S)の向上に直接繋がります。

つまり、企業のDX成熟度は、その企業が実行するESG戦略の信頼性と実効性を直接的に左右するのです。これは、キャリアを考える上でも極めて重要な示唆を与えてくれます。これからの不動産プロフェッショナルには、単にESGの理念を理解しているだけでなく、「どのテクノロジーを使って、どのようにESG目標を達成するのか」を具体的に語れることも求められてきます。

🔗2025年最新版アセットマネジメント業界の年収を徹底解説!職種・役職・日系/外資系の違いまでリアルな給与事情を公開

投資対象のフロンティア ― 多様化するアセットタイプ

投資戦略の進化と並行して、投資対象となる不動産の種類、すなわち「アセットタイプ」もかつてないほどの多様化を見せています。伝統的なアセットが新たな価値基準によって再定義される一方で、社会構造の変化を捉えた新しいタイプのアセットが次々と登場し、投資のフロンティアを切り拓いています。

2-1. 伝統的アセットの再定義

かつて不動産投資の王道とされたオフィスや商業施設等も、市場環境の変化の中でその性格を大きく変えつつあります。

- オフィス: オフィス市場は、もはや一枚岩ではありません。明確な「二極化」が進行しています。コロナ禍を経て働き方が多様化する中、企業はより質の高いオフィス環境を求めるようになりました。その結果、都心の一等地に立地し、最新の設備と高い環境性能(ESG対応)を備えた新しいハイグレードなビルには需要が集中しています。2023年に33%まで低下したオフィス投資の割合は、2024年には37%に回復してきており、投資家の関心が戻りつつあることが窺えます。一方で、築年数が古く、現代のニーズに対応できない競争力の低いビルは、厳しい状況に直面しています。

- 物流施設: Eコマース市場の拡大を背景に、物流施設は過去数年間、不動産投資のスター的アセットであり続け、その資産規模は大きく成長しました。しかし、市場は成熟期に入りつつあります。一部のエリアでは旺盛な開発意欲が供給過剰懸念を生んでいるほか、トラックドライバーの時間外労働規制強化に端を発する「2024年問題」が、企業のサプライチェーン戦略に大きな影響を与えています。これにより、輸送網の効率化を目的とした中継地点としての物流拠点や、鉄道・海運への転換に対応できる立地の施設の重要性が高まるなど、新たな需要が生まれています。

- 商業施設: 回復と変革が進行中です。円安を追い風としたインバウンド観光客の急増により、銀座などの都心プライムエリアの商業施設は活況を呈し、賃料はコロナ禍以前の水準を超える勢いを見せています。一方で、郊外のショッピングセンターは、単なる「モノを売る場所」から、地域住民が集うコミュニティハブとしての役割を強化することで、生き残りを図っています。

- ホテル: インバウンド需要の復活により、力強いブームを享受しています。特に海外投資家からの注目度は高く、投資額は過去最高水準を記録するなど、市場は非常に活発です。円安が続く限り、この勢いは当面続くと見られています。

- 賃貸住宅: 景気変動の影響を受けにくく、安定した需要が見込めるため、引き続きディフェンシブ(安定的)な資産として根強い人気を誇ります。市場規模も着実に拡大しており、ポートフォリオの安定化に貢献するアセットとして、多くの投資家から支持されています。

2-2. 新時代の成長を牽引するオルタナティブアセット

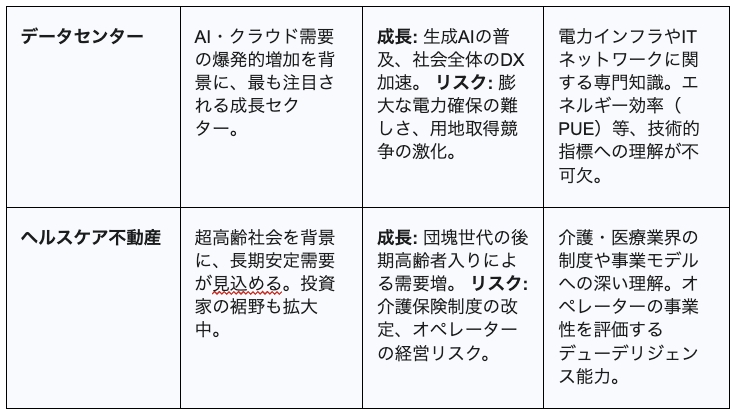

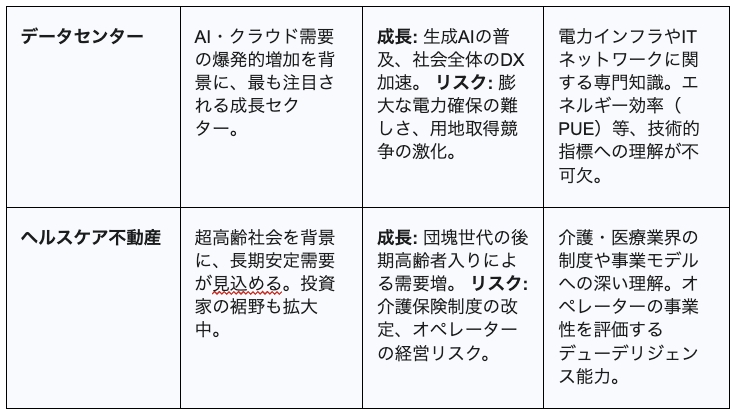

伝統的アセットに加え、現代社会の構造変化を的確に捉えた「オルタナティブアセット」が、新たな成長分野として急速に存在感を増しています。

- データセンター: まさに「現代のインフラ」です。AIの爆発的な普及、クラウドコンピューティングの浸透、社会全体のデジタル化を背景に、データを保管・処理するデータセンターの需要はとどまることを知りません。安定的かつ長期的な収益が見込めるアセットクラスとして、国内外の投資家から熱い視線が注がれています。日本の政治的な安定性も、グローバル投資家にとって大きな魅力となっています。ただし、この成長には大きな制約が伴います。データセンターは膨大な電力を消費するため、需要に応えるだけの電力供給と、それを支える広大な土地の確保が最大のボトルネックとなっており、開発の難易度は非常に高いアセットです。

- ヘルスケア: 日本が直面する超高齢社会という、強力な人口動態の追い風を受けるセクターです。高齢者向け住宅や介護施設の需要は、今後も長期にわたり安定的に拡大することが確実視されています。これにより、長期安定的な賃料収入が期待できる投資対象として注目が集まっています。しかし、このアセットの価値は、入居するオペレーターの事業運営の巧拙に大きく依存するという特徴もあります。そのため、投資家には不動産の知識だけでなく、オペレーターの事業モデルや財務状況を的確に評価する、ヘルスケア事業そのものへの深い理解が求められます。

これらのオルタナティブアセットの台頭は、不動産投資の本質的な変化を象徴しています。それは、投資対象が単なる「空間」の提供から、特定の「サービスやインフラ」の提供へとシフトしているという事実です。オフィスや商業施設の価値は、主にその立地と物理的な空間の広さや質によって決まります。しかし、データセンターの価値は、途切れることのない電力や冷却機能、高速な通信回線といった、デジタル社会を支える基幹インフラとしての「サービス」を提供できる能力によって決まります。同様に、ヘルスケア施設の価値も、建物そのもの以上に、そこで提供される介護サービスの質や、オペレーターの事業継続性に大きく左右されます。

これは、不動産プロフェッショナルに求められるスキルセットのパラダイムシフトを意味します。もはや単なる不動産の専門家であるだけでは不十分で、自身が投資するアセットが属する「業界の専門家」になる必要があるのです。「不動産テック業界向けの不動産投資」や「ヘルスケア業界向けの不動産投資」といったように、深い専門性が成功の鍵を握ります。これからのキャリアにおいて、専門特化はもはや選択肢ではなく、必須要件となりつつあるのです。

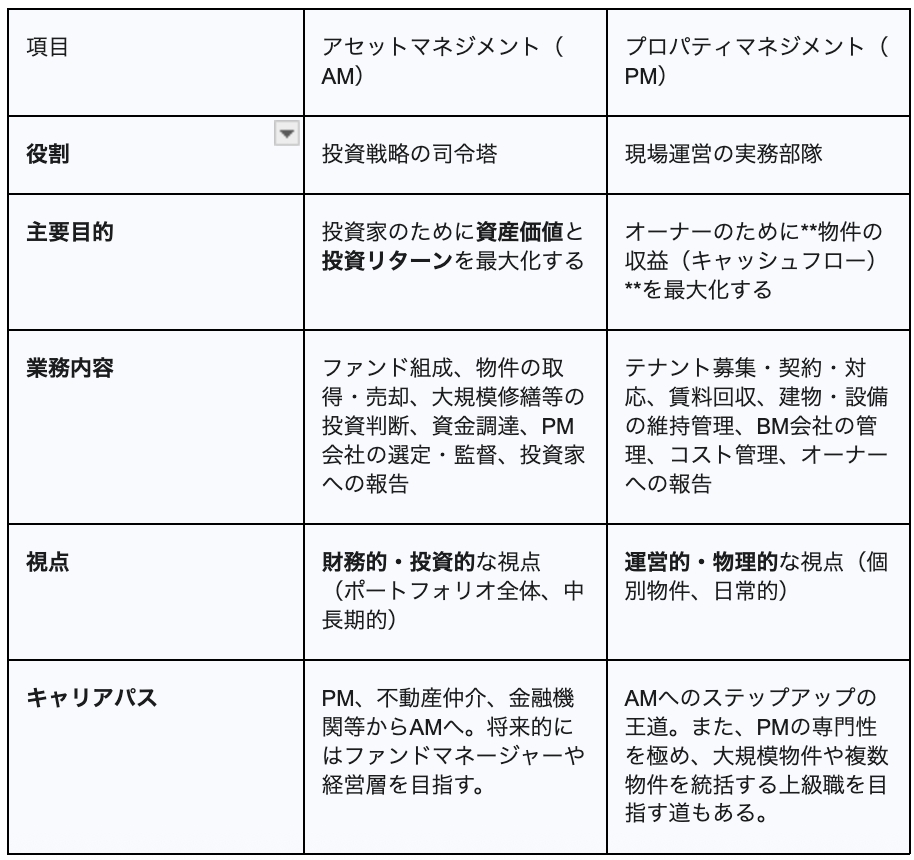

市場を動かすプロフェッショナル ― アセットマネジメントとプロパティマネジメント

不動産投資の世界、特に機関投資家が関わるような大規模な不動産ファンドの運用においては、二つの重要な専門職が存在します。それが「アセットマネジメント(AM)」と「プロパティマネジメント(PM)」です。両者は密接に連携しながら、それぞれ異なる役割を担い、不動産の資産価値を最大化するという共通の目標に向かって事業を推進します。この二つの職務内容を正確に理解することは、業界でのキャリアを考える上で最初の、そして最も重要なステップです。

1. 投資戦略の司令塔「アセットマネジメント(AM)」の業務

アセットマネジメント(AM)は、投資家の代理人として、投資対象となる不動産ポートフォリオ全体の価値を最大化することをミッションとする、まさに「投資戦略の司令塔」です。その業務は、不動産を金融商品として捉え、財務的な視点から最適な運用戦略を立案し、実行することに集約されます。

AMの主な業務内容は、不動産投資のサイクル全体にわたります。

- ファンドの組成・企画: 投資家から資金を集め、どのような投資戦略(対象アセット、目標リターン、リスク許容度など)で、どのような形態(私募ファンド、REITなど)のファンドを組成するかを計画します。

- 物件の取得(アクイジション): 投資戦略に基づき、市場から有望な投資物件情報を収集し、厳選します。詳細な収益性分析(アンダーライティング)や、法的・物理的リスクを洗い出すデューデリジェンス(DD)を行った上で、価格交渉を経て物件を取得します。

- 期中管理: 取得した不動産の価値を最大化するための運用計画を策定し、その進捗を管理します。大規模なリノベーションの計画、管理コストの最適化、有利な条件でのリファイナンス、そして後述するプロパティマネジメント会社の選定と監督などが主な業務です。投資家に対しては、定期的に運用状況を報告する責任も負います。

- 物件の売却(ディスポジション): 市場の動向を見極め、保有不動産の価値が最大化される最適なタイミングで売却を実行します。これにより投資利益を確定させ、最終的に投資家へ資金を償還し、運用益を分配します。

AMの業務は、高度な金融知識、不動産市場への深い洞察力、そして戦略的な意思決定能力が求められる、ダイナミックで知的な仕事です。

2. 現場の価値創造を担う「プロパティマネジメント(PM)」の業務

プロパティマネジメント(PM)は、AMが策定した戦略的な運用計画に基づき、不動産の「現場」で日々の運営管理を担う実務部隊です。PMの最大のミッションは、物件から得られる収益(キャッシュフロー)を最大化し、建物を物理的に良好な状態に維持することで、資産価値を現場レベルで高めることです。

PMの具体的な業務内容は多岐にわたります。

- テナント管理: 空室を埋めるためのテナント募集活動、賃貸借契約の交渉・締結・更新、既存テナントとの良好な関係構築、要望やクレームへの対応など、テナントに関わる一切の業務を行います。物件の稼働率を高く維持し、安定した賃料収入を確保する上で最も重要な業務です。

- 建物管理(ビルマネジメント): 日常の清掃、警備、設備の保守点検といった建物の物理的な維持管理業務を統括します。多くの場合、これらの実務は専門のビルメンテナンス(BM)会社に委託され、PMはそのBM会社を適切に管理・監督する役割を担います。また、中長期的な修繕計画を立案し、実行することも重要な責務です。

- 収支管理(レポーティング): テナントからの賃料回収、管理運営にかかる費用の支払い、予算実績管理など、物件の収支を正確に管理します。そして、その結果をまとめた月次報告書(マンスリーレポート)等を作成し、AMやオーナーに報告します。

PMの業務は、現場での問題解決能力、多様な関係者(テナント、オーナー、協力会社)との円滑なコミュニケーション能力、そして地道な管理業務を正確に遂行する実行力が求められる、不動産運営の根幹を支える仕事です。

3. AMとPMの連携:資産価値向上のためのパートナーシップ

AMとPMは、役割こそ異なりますが、不動産の資産価値を最大化するという共通の目標を持つパートナーです。AMが投資全体の「What(何をすべきか)」と「Why(なぜそうするのか)」という戦略を決定するのに対し、PMはその戦略を現場で「How(どのように実行するか)」というオペレーションに落とし込みます。

この両者の連携が成功の鍵を握ります。例えば、AMが「賃料を5%引き上げる」という戦略目標を立てたとします。この目標を達成するためには、PMが現場で収集した「周辺の競合物件の賃料相場」「現在のテナントの満足度」「どのような改修を行えばテナントが賃料上昇を受け入れるか」といったリアルな情報が不可欠です。PMからの的確な現場情報があって初めて、AMは現実的かつ効果的な戦略を立てることができるのです。

キャリアパスの観点からも、この関係性は非常に重要です。現場での物件運営を通じて、不動産がどのように収益を生み、どのような課題が発生するのかを肌で理解できるPMの経験は、将来的にAMを目指す上で極めて貴重な財産となります。実際に、多くのAMプロフェッショナルがPM業務を経験しており、PMはAMへのキャリアを築くための王道ともいえるキャリアパスの一つとなっています。

未来の市場で求められるスキルとキャリアパス

これまでの分析で明らかになったように、不動産投資市場は戦略、対象アセットともに大きく進化・多様化しています。このような環境で勝ち抜くためには、プロフェッショナル自身も進化し続けなければなりません。ここでは、未来の市場で真に価値を発揮するために必要なスキル、キャリアを加速させる資格、そして具体的なキャリアパスと年収水準について解説します。

1. これからの不動産・金融プロフェッショナルに必須のスキル一覧

これからの時代に求められるスキルは、普遍的な「基盤スキル」と、時代を捉えた「先進スキル」の二階建てで考えることができます。

【基盤スキル:時代を超えて求められる普遍的な能力】

- 高度な分析・数値管理能力: 不動産投資の根幹は、精緻な数値分析にあります。キャッシュフローモデルの作成、IRR(内部収益率)やNOI(営業純利益)といった指標の算出、様々なシナリオを想定したリスク分析など、複雑な財務モデルを駆使して投資の妥当性を論理的に説明できる能力は、特にAMにとって不可欠です。

- 金融・不動産の専門知識: 不動産関連法規(借地借家法、建築基準法等)、税務、会計、そして不動産評価に関する深い専門知識は、あらゆる業務の土台となります。これらの知識なくして、適切なデューデリジェンスや契約交渉は行えません。

- 交渉力とコミュニケーション能力: AMもPMも、その業務の多くが多様なステークホルダーとの対話で成り立っています。投資家、テナント、仲介会社、弁護士、金融機関、施工会社など、様々な立場の人々と円滑な関係を築き、時には利害が対立する場面で粘り強く交渉し、合意形成を図る能力が極めて重要です。

【先進スキル:未来の価値を創造する新たな能力】

- ESGリテラシー: ESGの概念を理解しているだけでなく、それを具体的な不動産価値向上策に落とし込み、投資家に対してその財務的インパクトを説明できる能力が求められます。環境認証の取得プロセス、省エネ改修の投資対効果分析、非財務情報の開示レポート作成といった実務スキルが重要になります。

- データリテラシーとテクノロジー活用能力: 不動産テックツールから得られる膨大なデータを読み解き、意思決定に活かす能力です。単にExcelやPowerPointが使えるというレベルではなく、BIツールを駆使してデータを可視化したり、AIによる分析結果を解釈したりするスキルが、他者との差別化に繋がります。

- 特定アセットへの深い専門性: 第2部で述べたように、市場は専門化の時代を迎えています。特にデータセンターやヘルスケア不動産といったオルタナティブアセットの分野では、不動産の知識に加えて、ITインフラや電力、あるいは介護事業といった、そのアセットが属する業界固有のドメイン知識を持つ人材が圧倒的に有利になります。

これらのスキルセットを俯瞰すると、現代の不動産市場で最も価値の高いプロフェッショナル像が浮かび上がってきます。それは、アルファベットの「T」の字に例えられる「T型人材」です。「T」の横棒が金融・不動産の幅広い基盤スキルを、縦棒がESG、DX、あるいは特定アセットといった分野での誰にも負けない深い専門性を表します。幅広い基礎知識の上に、鋭く尖った専門性を築き上げること。これが、これからのキャリア戦略の要諦といえるでしょう。

2. キャリアを加速させる資格と経験

自身のスキルを客観的に証明し、キャリアアップの機会を掴むために、戦略的な資格取得は非常に有効です。

- 不動産証券化協会認定マスター: 不動産と金融の架け橋となる知識を体系的に有することを証明する、極めて価値の高い資格です。不動産を証券化し、投資商品として組成・運用する現代の不動産投資ビジネスの根幹を理解している証であり、特にAM職への就職・転職においては、必須の資格と見なす企業も少なくありません。

- 宅地建物取引士: 不動産取引における法律・実務の基礎知識を証明する国家資格です。業界で働く上での登竜門的な資格と位置づけられています。

- 証券アナリスト(CMA): 高度な証券分析、財務分析、経済分析の能力を証明する資格であり、金融のバックグラウンドを強め、投資判断の精度を高めたい場合に非常に有効です。

また、AMを目指す上では、多様なバックグラウンドからのキャリアパスが存在します。未経験から挑戦する場合でも、これまでの経験を強みとして活かすことが可能です。例えば、PMとして現場のオペレーションと収支管理を深く理解した経験、不動産仲介としてマーケット感覚と人脈を培った経験、金融機関でストラクチャードファイナンスや融資に携わった経験などは、いずれもAM業務に直接活かせる貴重なスキルセットとなります。

3. 主要企業と年収水準の紹介

日本には、多様なバックグラウンドを持つ不動産アセットマネジメント会社やプロパティマネジメント会社が存在します。デベロッパー系(三井不動産グループ、三菱地所グループ等)、金融機関系(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント、野村アセットマネジメント等)、商社系、独立系、そして外資系ファンドなど、各社それぞれに特徴や強みがあります。

年収水準は、職種、経験、そして企業のタイプによって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- アセットマネジメント(AM): 比較的高い年収水準が期待できる職種です。日系の会社であれば、若手のアソシエイトクラスで年収700万~1,000万円程度からスタートし、経験を積んだマネージャークラスでは1,500万円を超えることも珍しくありません。特に、外資系のファンドでは実力主義の傾向が強く、シニアクラスになると年収2,000万円を大きく超えるケースもあります。

- プロパティマネジメント(PM): AMと比較するとスタートラインの年収は穏やかですが、安定したキャリアを築くことができます。一般的に年収450万~550万円程度から始まり、経験豊富なマネージャーや大規模物件を統括するポジションでは年収700万円以上を目指すことが可能です。

これらの年収はあくまで目安であり、個人のスキルや実績、そして転職市場の動向によって変動します。自身の市場価値を正確に把握し、最適なキャリアプランを描くためには、専門のエージェントから最新の情報を得ることが重要です。

変化を好機に ― あなたのキャリアをデザインするために

現在の日本の不動産投資市場が、ESGとDXという新たな価値基準の浸透、そして伝統的アセットの再定義とオルタナティブアセットの台頭という、二つの大きな地殻変動の最中にあることを解説してきました。

この変化の時代において、最も重要な資質は、現状に安住せず、常に学び続ける姿勢です。市場のルールが変わり、求められるスキルが進化していく中で、自身の知識と能力を継続的にアップデートしていく意欲こそが、未来の市場で価値を発揮し続けるための唯一の鍵となります。

複雑化し、専門化する市場は、一見すると乗り越えるべき壁が高いように感じられるかもしれません。しかし、視点を変えれば、これは自身の専門性を磨き、他者との差別化を図るための絶好の機会です。かつてないほど多様なキャリアパスが拓かれ、新しい分野で第一人者となるチャンスが、今、目の前に広がっています。

このダイナミックな市場の複雑性を脅威と捉えるか、それともキャリアを飛躍させる好機と捉えるか。その選択が、あなたの未来を大きく左右します。

私たちは、不動産・金融分野に特化した転職エージェントとして、この変革の時代を共に歩むパートナーでありたいと考えています。市場の最前線の情報を提供し、皆様一人ひとりのスキルと志向に合った最適なキャリアパスを共にデザインすることで、皆様がこの市場で輝かしいキャリアを築くためのサポートを全力で行うことをお約束します。

不動産業界に少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

あなたのこれまでの経験の中に、きっと活かせる強みが眠っています。

不動産、金融転職に特化したサポートをしているbloom株式会社では、これまでのご経験をどのように新しいキャリアに繋げられるのか、丁寧にご説明させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。

参考URL

2024年不動産投資市場動向の振り返り|2025年の展望は?今後の動向予想を解説

不動産投資市場動向(2023年第1四半期)~不動産売買は急減速。国内市場外で高まるリスクに注視 | ニッセイ基礎研究所

2025年の日本不動産投資市場動向の展望と2024年の振り返り

第5回 不動産投資オーナーのESG意識調査~環境関連法令・諸制度の変更 運用に良い影響~ | 株式会社グローバル・リンク・マネジメントのプレスリリース

不動産分野の社会的課題に対応するESG投資促進検討会 – 国土交通省

宅建法改正でDX加速ーー不動産スタートアップの最新動向 – KEPPLE REPORT

不動産業界におけるDXの現状と今後の展望|Mudness Partners

不動産AM(アセットマネジメント)とは?仕事内容から事業の始め方まで徹底解説 | マネーフォワード クラウド

不動産業界の次なる一手!アセットマネジメントへの華麗な転職術 – KOTORA JOURNAL

不動産業界のアセットマネジメントとは|業務内容や主な企業を紹介

不動産のアセットマネジメントとは? 8つの業務内容について解説 | 仲介手数料無料のREDS

不動産業界のアセットマネジメントとは?仕事内容と転職するポイントを解説

「プロパティマネジメント」とは?未経験でも挑戦できる魅力的な仕事の裏側 – KOTORA JOURNAL

●監修者

bloom株式会社 最高執行役社長 小田村 郷

慶應義塾大学を卒業後、三井不動産リアルティ株式会社に入社し、不動産仲介(リテール・法人)の第一線で実務経験を積む。

その後、トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社に移籍。不動産ファンドのアセットマネジメント(AM)業務を専門に担当し、投資家サイドの高度な専門知識を習得する。

独立後、bloom株式会社に参画。最高執行役社長として、不動産仲介からアセットマネジメントまで、不動産業界の川上から川下までを熟知したプロフェッショナルとして事業全体を牽引している。