DXのその先へ – なぜ今、ITコンサルタントというキャリアが熱いのか

2024年から2025年にかけて、日本企業を取り巻くビジネス環境は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の掛け声のもと、大きな変革の時代を迎えました。多くの企業が業務の効率化や新しい顧客体験の創出を目指し、様々なデジタル技術の導入を推進してきました。しかし、DXはもはや一部の先進的な企業だけが取り組む特別なものではなく、変化の激しい市場で企業が生き残るための前提条件、いわば「守りの一手」となりつつあります。

では、その次に来る巨大な波、企業が競争優位性を確立するための「攻めの一手」とは何でしょうか。その答えは、「クラウド・トランスフォーメーション」にあると考えます。これは単なるITインフラの刷新ではありません。クラウドの持つ本来の力、すなわち俊敏性、拡張性、柔軟性を最大限に活用し、ビジネスモデル、業務プロセス、組織、そして企業文化そのものを根底から変革する、壮大な取り組みです。

このクラウド・トランスフォーメーションこそが、これからのITコンサルタントの主戦場であり、あなたのキャリアを劇的に飛躍させる最大のチャンスです。なぜなら、企業はもはや単なるシステムの導入・開発を求めているのではなく、ITを駆使して経営課題を解決し、新たな価値を創造できる真のパートナーを求めているからです。

クラウド・トランスフォーメーションという新しい時代の波を乗りこなし、市場価値の高いプロフェッショナルとして活躍するための、網羅的かつ実践的な方法を徹底的に解説していきます。ご自身の経験と可能性を最大限に活かし、理想のキャリアを実現するための羅針盤として、お読みください。

クラウド・トランスフォーメーション時代の幕開け – ITコンサルティング業界の変化

ITコンサルティング業界は今、大きな変換点の真っ只中にあります。その背景には、日本企業が直面する待ったなしの課題と、それを解決する鍵となるテクノロジーの進化が存在します。この章では、なぜクラウド・トランスフォーメーションが時代の必然となり、ITコンサルタントにとって前例のないビジネスチャンスを生み出しているのか、その背景を深く掘り下げていきます。

1. 「2025年の崖」という待ったなしの経営課題

経済産業省が2018年に発表したDXレポートで警鐘を鳴らした「2025年の崖」は、多くのビジネスパーソンが一度は耳にしたことがあるキーワードでしょう。これは、もし日本企業が既存の複雑化・ブラックボックス化したレガシーシステムを刷新できなければ、2025年以降、年間で最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという衝撃的な予測です。

しかし、この問題の本質を単なる「古いシステムの存在」と捉えるのは早計です。より深刻なのは、多くの企業が抱える「構造的負債」です。長年の運用の中で、特定のベンダーに依存しきったシステム、それに最適化され硬直化した業務プロセス、そして変化を恐れる組織文化。これらが複雑に絡み合い、ユーザー企業とベンダーが「低位安定」した相互依存関係に陥っていることこそが、真の課題なのです。この構造的なしがらみが、企業のデータ活用を妨げ、迅速なビジネス環境の変化への対応を阻み、DX推進の最大の足かせとなっています。

そのため、この崖を乗り越えるために企業が求めているのは、単なる技術的なシステム移行(マイグレーション)ではありません。旧来の依存関係を断ち切り、ビジネスプロセスをゼロベースで見直し、企業全体を変革へと導くことができる戦略的なパートナーです。ここに、従来のSIerとは一線を画す、ITコンサルタントの高い付加価値と役割が存在するのです。

2. DXからクラウド・トランスフォーメーションへの進化

これまで多くの企業で推進されてきたDXは、RPA(Robotic Process Automation)の導入による定型業務の自動化や、特定の部門におけるAIの個別活用など、部分最適の取り組みが中心でした。これらは確かに一定の業務効率化には貢献しますが、企業全体の競争力を抜本的に高めるには至りません。

真のビジネス変革、すなわち「攻めのDX戦略」を実現するためには、全社的なデータをリアルタイムで収集・分析し、それを基に迅速な意思決定と新しいサービスの開発を可能にする経営基盤が不可欠です。そして、その答えこそが「クラウド」の全面的な活用にあります。

ここで言う「クラウド・トランスフォーメーション」とは、単に社内のサーバーをデータセンターやクラウド環境に移す「リフト&シフト」を指すのではありません。それは、クラウドが持つ本来の価値、すなわち、ビジネスの需要に応じてリソースを柔軟に伸縮させられる「スケーラビリティ」、新しいサービスを迅速に市場投入できる「アジリティ(俊敏性)」、そして世界中の最新技術をすぐに利用できる「イノベーションの加速」を最大限に引き出し、ビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革(トランスフォーム)することです。

例えば、製造業が単に生産管理システムをクラウド化するだけでなく、IoTセンサーから得られるデータをクラウド上でAI分析し、製品の予知保全サービスという新たな収益モデルを構築する。小売業が、クラウド上の顧客データ基盤を活用し、オンラインとオフラインを融合させたパーソナライズされた購買体験を提供する。これらこそが、クラウド・トランスフォーメーションが目指す世界です。この壮大な変革を構想段階から実行まで支援することこそ、現代のITコンサルタントに与えられたミッションなのです。

3. 市場データが示す、抗いがたい巨大な波

ITコンサルタントの主戦場がクラウドへ移行していることは、各種調査機関が発表する市場データによっても裏付けられています。これは一過性のトレンドではなく、今後数年、いや10年以上にわたって続く巨大な潮流です。

IT専門調査会社IDC Japanの予測によれば、国内のパブリッククラウドサービス市場は2024年に前年比26.1%増の4兆1,423億円に達し、その後も年平均16.3%という高い成長率で推移、2029年には2024年の約2.1倍となる8兆8,164億円に達するとされています。また、株式会社アイ・ティ・アール(ITR)も、企業のIT基盤の中核となるIaaS(Infrastructure as a Service)とPaaS(Platform as a Service)を合算した市場が、2025年度には2兆円規模に達すると予測しています。

この市場の爆発的な成長を牽引しているのが、生成AI(Generative AI)の活用です。多くの企業が、業務効率化や新規ビジネス創出の切り札として生成AIに注目し、関連インフラへの投資を急加速させています。そして、生成AIがその能力を最大限に発揮するためには、その学習と運用の土台となる、膨大で高品質なデータを処理できるスケーラブルなクラウドインフラが絶対に不可欠なのです。

注目すべきは、この市場成長が「ITコンサルティング案件の質の変化」を伴っている点です。IDC Japanの分析によると、Webシステムのような移行しやすいシステムのクラウド化はピークを過ぎ、今後は「レガシーマイグレーション」や「スクラッチ開発したシステムのクラウドマイグレーション」、そして「クラウドネイティブ化」といった、より高度で複雑な案件が本格化すると見られています。

これは、企業が求めるコンサルティングが、単なるSaaS製品の選定支援やサーバーの移行作業といったレベルから、既存の基幹システムをクラウドに最適化された形で再構築(リプラットフォーム/リファクタリング)したり、AI活用を前提とした全く新しいビジネス基盤を設計したりといった、より戦略的で付加価値の高い領域へとシフトしていることを意味します。ITコンサルタントは、もはやコストセンターとしてのIT部門の支援者ではなく、クライアント企業の価値創造に直接貢献する戦略的パートナーへと、その役割を昇華させているのです。この変化こそが、高い専門性を持つITコンサルタントの市場価値と年収水準を押し上げる、最大の要因となっています。

4. 2025年以降のテクノロジートレンドとコンサルタントの役割

米国の調査会社Gartnerは、毎年、今後数年間の企業のIT戦略に大きな影響を与えるテクノロジートレンドを発表しています。2025年に向けて注目されるトレンドとして、「エージェント型AI(人間のように自律的に判断・行動するAI)」「ポスト量子暗号(量子コンピュータの脅威に耐えうる次世代暗号)」「空間コンピューティング(メタバースやデジタルツインの進化形)」などが挙げられています。

これらの未来を予感させるテクノロジーは、一見するとそれぞれ独立しているように見えるかもしれません。しかし、そのすべてに共通しているのは、その実現のために強力かつ柔軟なクラウド基盤を前提としているという事実です。エージェント型AIは膨大なデータをクラウド上で学習し、ポスト量子暗号はクラウドサービスのセキュリティを根底から支え、空間コンピューティングは世界中のユーザーがアクセスする仮想空間をクラウド上に構築します。

このような時代において、ITコンサルタントの役割はますます重要になります。彼らは、これらの最新技術の動向を常にウォッチし、それがクライアントのビジネスにどのようなインパクトをもたらすかを分析します。そして、「この技術を自社のどの事業に、どのように活用すれば競争優位性を築けるか」という経営レベルの構想策定から、それを実現するための最適なクラウドアーキテクチャの設計、さらにはサイバー攻撃から企業資産を守るためのゼロトラストモデルといった高度なセキュリティ対策の導入まで、技術と経営の両面から一貫して支援するのです。

もはや、技術の知識だけ、あるいは経営の知識だけでは、この複雑な変革をリードすることはできません。両者を繋ぎ、企業の未来を具体的に描き、実現へと導くプロフェッショナル。それこそが、クラウド・トランスフォーメーション時代に求められるITコンサルタントの姿なのです。

🔗コンサルティング業界へのポテンシャル採用は?未経験のポテンシャル採用も可能?

クラウド・トランスフォーメーション・コンサルタントとは何か? – 仕事内容の徹底解剖

クラウド・トランスフォーメーションが時代の潮流であることは理解できても、「具体的にITコンサルタントはどのような仕事をしているのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。この章では、SIerや社内SEといった他のIT関連職との違いを明確にしながら、クラウド・トランスフォーメーション・コンサルタントの具体的な業務内容、プロジェクトの進め方、そして様々な業界でのリアルな変革事例を徹底的に解剖していきます。

1. 役割の再定義:SIerや社内SEとの決定的な違い

ITコンサルタントへの転職を考える際、多くの方が比較対象とするのが、現在所属しているかもしれないSIer(システムインテグレーター)や事業会社の社内SE(システムエンジニア)という職種です。これらの職種とITコンサルタントの仕事は、用いる技術や知識に共通点が多い一方で、その目的と視点が根本的に異なります。

- SIer(システムインテグレーター): 主な目的は、クライアントから提示された要件定義に基づき、仕様通りに情報システムを設計・開発し、納期内に安定稼働するシステムを納品することです。プロジェクトのゴールは「システムの完成」に置かれます。

- 事業会社の社内SE: 主な目的は、自社の情報システムが安定的に稼働するように運用・保守を行い、社内ユーザーからの問い合わせに対応することです。ミッションは「既存システムの安定稼働と維持管理」が中心となります。

- ITコンサルタント: 主な目的は、ITを「手段」として活用し、クライアントが抱える経営課題を解決し、新たなビジネス価値を創出することです。プロジェクトのゴールは「クライアントのビジネス成果の最大化」に置かれます。

つまり、ITコンサルタントは単にシステムを導入するだけでは仕事は終わりません。なぜそのシステムが必要なのかという経営戦略レベルから議論に参画し、導入によって業務プロセスがどう変わるべきか、組織や人材はそれにどう対応すべきか、そして最終的に企業の売上向上やコスト削減にどう貢献するのか、といったビジネスの根幹に関わる部分まで踏み込んで提案し、その実現を支援します。技術的な視点だけでなく、常に経営的な視点から物事を捉え、クライアントの事業成長にコミットする。この「目的意識の違い」こそが、ITコンサルタントと他のIT職を分ける決定的な要素なのです。

2. プロジェクトの全貌:構想から実現までの流れ

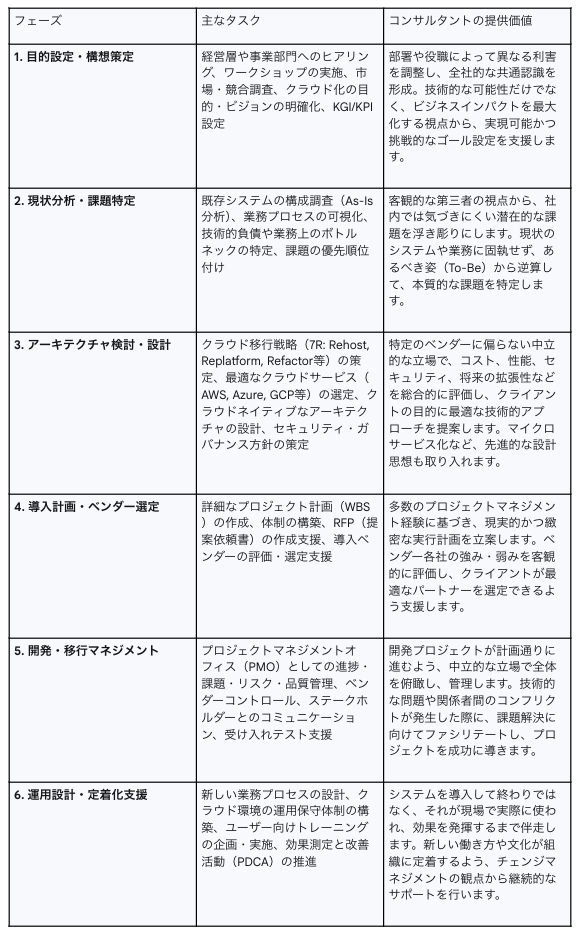

クラウド・トランスフォーメーションという壮大なプロジェクトは、無計画に進められるものではなく、体系的なプロセスに沿って推進されます。ITコンサルタントは、この一連のライフサイクルの各フェーズにおいて、専門家として極めて重要な役割を果たします。以下に、一般的なプロジェクトの流れと、各段階におけるコンサルタントのタスクおよび提供価値をまとめました。

このように、ITコンサルタントはプロジェクトの上流工程である戦略策定から、下流工程である実行・定着化支援まで、すべてのプロセスに深く関与し、クライアントの変革を成功に導く羅針盤としての役割を担うのです。

3. 具体的な業務内容:コンサルタントの一日

では、コンサルタントは日々どのような活動をしているのでしょうか。その仕事内容はプロジェクトのフェーズや役割によって様々ですが、典型的な一日を想像してみましょう。

朝は、まずチーム内のミーティングから始まります。各メンバーの進捗状況を確認し、その日のタスクや課題を共有します。その後、クライアント先へ向かい、午前中は事業部長クラスへのヒアリングを実施。現在抱えている業務上のペインポイントや、将来のビジネスに対するビジョンを深く聞き出します。

午後は、オフィスに戻り、ヒアリング内容を基に課題を整理・分析します。PowerPointを駆使して、クライアントへの報告資料を作成。単に議事録をまとめるのではなく、課題の本質を構造化し、解決策の仮説を論理的に組み立てていきます。途中、海外オフィスの専門家とオンラインでミーティングを行い、グローバルでの最新事例や知見を取り入れることもあります。

夕方には、再びクライアントとの打ち合わせ。今度は、開発プロジェクトの進捗を管理する定例会です。PMOとしてファシリテーター役を務め、クライアント、開発ベンダー双方から進捗や課題を吸い上げ、論点を整理し、次のアクションを明確にします。

夜、自社に戻ってからは、提案書の作成や情報収集といった自己研鑽の時間です。最新の技術トレンドを学んだり、担当外の業界の動向をリサーチしたりと、常に自身の知識とスキルをアップデートし続けることが求められます。

このように、ITコンサルタントの仕事は、クライアントとの対話、論理的な思考とドキュメンテーション、チームでの協業、そして自己学習が複雑に絡み合った、非常に知的でダイナミックなものなのです。

4. 業界別・変革のリアル:プロジェクト事例紹介

クラウド・トランスフォーメーションは、もはや特定の業界だけのものではありません。あらゆる業界で、ビジネスモデルそのものを変革する強力なドライバーとなっています。ここでは、具体的なプロジェクト事例をいくつか紹介します。

- 金融業界: 伝統と規制に守られてきた金融業界も、FinTech企業の台頭により大きな変革を迫られています。大手銀行では、何十年も使われてきた勘定系などのレガシーシステムを、マイクロサービスといったクラウドネイティブな技術を用いて刷新し、新しい金融サービスを迅速に開発できる基盤を構築するプロジェクトが進行中です。例えば、みずほ銀行が導入したデジタル通帳サービス「みずほe-口座」は、eKYC(オンライン本人確認)技術とクラウドを組み合わせることで、顧客が店舗に来店することなく口座開設できる利便性を実現しました。また、三井住友銀行が全行員向けに展開した生成AIアシスタント「SMBC-GAI」は、クラウド基盤上で動作し、資料作成や情報収集といった日常業務を劇的に効率化しています。ITコンサルタントは、こうした変革をセキュリティやコンプライアンスを担保しながら実現するための戦略策定やアーキテクチャ設計を支援しています。

- 製造業: 日本の基幹産業である製造業では、「スマートファクトリー」の実現が大きなテーマです。工場の生産ラインに設置された無数のIoTセンサーから収集される膨大なデータをクラウドに集約し、AIで分析することで、生産効率の最適化や、設備が故障する前に兆候を検知する「予知保全」を実現する取り組みが活発です。例えば、自動車部品メーカーの日本メタルガスケット株式会社では、クラウド型の生産管理システムを導入することで、製品数が3倍に増加しても効率的な在庫管理と生産工程を実現し、納期遅れの問題を解消しました。また、機械メーカーの大同工業株式会社では、動画マニュアルツール「tebiki」をクラウド上で活用し、新人技術者の教育にかかる工数を8割も削減するという教育DXを成功させています。ITコンサルタントは、工場のOT(Operational Technology)とITを融合させ、データに基づいた新たな価値を創造する支援を行っています。

【その他の業界】

- 小売・流通業界: 大手小売企業では、電子レシートサービスをクラウド上で提供し、顧客の購買データをリアルタイムで分析。そのデータを活用して、個々の顧客に最適化されたクーポンを配信するなど、データドリブンなマーケティングを展開しています。

- 医療・製薬業界: 製薬大手企業では、「ビヨンド・ザ・ピル(薬を超える価値の提供)」をキーワードに、クラウドとAIを活用した新たな医療ソリューションを開発しています。例えば、ウェアラブル心電計から得られるデータをクラウドで解析し、心臓病の早期発見を支援するサービスなどが実用化されています。

- 建設業界: 大手建設機械メーカーは、ドローンで測量した3次元データをクラウドで管理し、建設機械を自動制御するICT施工を推進。人手不足の解消と生産性向上に貢献しています。

これらの事例からわかるように、ITコンサルタントの仕事は、単なるITの専門家ではなく、様々な業界のビジネスを深く理解し、テクノロジーの力でその未来を共創する、魅力とやりがいに満ちたものなのです。

活躍の舞台はどこか? – ITコンサルティングファーム徹底比較

クラウド・トランスフォーメーションという大きな舞台で活躍したいと考えたとき、次に知るべきは「どこで働くか」です。ITコンサルティングサービスを提供する企業は多種多様であり、それぞれに強み、カルチャー、そしてキャリアパスが異なります。この章では、ITコンサルティング業界の全体像を俯瞰し、主要なプレイヤーの特徴を深掘りすることで、あなたが自身に最適な活躍の場を見つけるための手助けをします。

1. ITコンサルティング業界マップ

ITコンサルティングファームは、その成り立ちや得意領域によって、いくつかのカテゴリーに分類できます。自身の志向性やキャリアプランと照らし合わせながら、それぞれの特徴を理解することが重要です。

- 戦略系コンサルティングファーム: マッキンゼー・アンド・カンパニーやボストン コンサルティング グループ(BCG)に代表される、経営の最上流に特化したファームです。クライアントのCEOや役員クラスに対し、全社的な経営戦略、事業戦略の一環として、IT戦略やデジタル戦略の策定を支援します。極めて高い論理的思考力とビジネス洞察力が求められます。

- 総合系コンサルティングファーム (Big4等): デロイト トーマツ コンサルティング、PwCコンサルティング、EYストラテジー・アンド・コンサルティング、KPMGコンサルティングといった、世界4大会計事務所(Big4)を母体とするファーム群です。戦略策定から業務改革、システム導入、実行支援まで、企業の経営課題をEnd-to-Endで幅広くカバーするのが特徴です。グローバルなネットワークを持ち、特にDXやクラウド関連の大規模プロジェクトを多数手掛けています。

- IT特化型コンサルティングファーム: アクセンチュアやアビームコンサルティングなどがこのカテゴリーに含まれます。IT・デジタル領域に深い専門性と知見を持ち、特に大規模な基幹システム(ERP等)の導入や、クラウドを活用したシステム開発プロジェクトの実行力に定評があります。戦略とテクノロジーを融合させたコンサルティングを得意とします。

- シンクタンク系コンサルティングファーム: 株式会社野村総合研究所(NRI)や株式会社三菱総合研究所などが代表格です。官公庁向けの政策提言や産業調査で培った高いリサーチ能力と、大規模システムを自社で開発・運用できる技術力を兼ね備えているのが強みです。社会や産業レベルの大きな課題解決に貢献したい方に向いています。

- 事業会社/SIer系コンサルティングファーム: 日立コンサルティングやNTTデータ経営研究所など、大手事業会社やSIerを親会社に持つファームです。親会社が持つ特定の業界(製造、金融、通信など)への深い知見や、独自の技術・製品を活かしたコンサルティングを展開します。より現場に近い、地に足の着いた課題解決が特徴です。

2. 主要プレイヤーの深掘り:Big4・アクセンチュアの強みと働き方

ITコンサルタントを目指す多くの転職希望者がターゲットとする、Big4とアクセンチュアについて、その特徴をさらに詳しく見ていきましょう。

- Big4 (デロイト, PwC, EY, KPMG):

- 強み: 会計・監査法人を母体としているため、財務、税務、法務、リスク管理といった領域の専門家と緊密に連携できる点が最大の強みです。クラウド導入プロジェクトにおいても、単なる技術的な側面だけでなく、会計基準の変更やセキュリティ監査、データガバナンスといった複合的な論点にワンストップで対応できます。また、世界中に広がるグローバルネットワークを駆使し、海外の最新事例を日本のクライアントに展開したり、クロスボーダーのM&Aに伴うシステム統合案件を手掛けたりと、グローバルな環境で活躍するチャンスが豊富にあります。

- 働き方とキャリア: 幅広い業界(金融、製造、商社、小売など)と業務領域(SCM、CRM、人事、会計など)のプロジェクトを経験できるため、若いうちに多様な経験を積んで自身の専門性を見極めたい方にとっては非常に魅力的な環境です。一方で、クライアントの期待に応えるため、プロジェクトの繁忙期には長時間労働になる可能性も覚悟しておく必要があります。

- アクセンチュア (Accenture):

- 強み: 世界最大級の総合コンサルティングファームとして、戦略から運用まで一気通貫でサービスを提供しますが、特にテクノロジーを駆使した「実行力」において他社の追随を許しません。社内には「クラウドトランスフォーメーションチーム」といった専門組織を擁し、アジャイル開発とクラウドの深い知見を軸に、単なる技術導入に留まらず、クライアントの組織・人材、プロセス、企業文化の変革までを包括的に支援します。最新技術への投資にも積極的で、常に最先端の環境で仕事ができます。

- 働き方とキャリア: 大規模でチャレンジングなプロジェクトが多く、若手でも大きな裁量を与えられる文化があります。成果主義が徹底されており、実力次第でスピーディーなキャリアアップが可能です。グローバルで統一された方法論や豊富なトレーニングプログラムが用意されており、プロフェッショナルとして成長するための環境は非常に充実しています。

ファーム選びにおいては、一つの重要な視点があります。それは、「キャリアの幅」と「専門性の深さ」のどちらを優先するかというトレードオフです。Big4やアクセンチュアのような総合系の大規模ファームは、多様なプロジェクトを経験することでキャリアの選択肢を広げやすいというメリットがあります。一方で、特定の技術や業界に特化したブティック系ファームや後述するSaaSベンダーなどは、短期間で特定の領域における深い専門性を集中的に身につけることができます。自分が将来、幅広い課題に対応できるジェネラリストを目指したいのか、あるいは特定の分野で誰にも負けないスペシャリストになりたいのか。このキャリア戦略の軸を自分の中で明確にすることが、後悔のないファーム選びの第一歩となるでしょう。

3. 新たな選択肢:クラウドインテグレーターとSaaSベンダー

コンサルティングファーム以外にも、クラウド・トランスフォーメーションの専門家として活躍できる舞台は広がっています。

- クラウドインテグレーター: これらの企業は、AWS、Azure、GCPといった特定のパブリッククラウドに特化し、クライアント企業への導入計画の立案から、環境構築、データ移行、運用・保守までをトータルでサポートする専門家集団です。コンサルティングファームが「何をすべきか(What)」という戦略・企画フェーズに重きを置くのに対し、クラウドインテグレーターは「どう実現するか(How)」という技術的な実装フェーズに強みを持ちます。よりハンズオンで技術に深く関わりたい、クラウドアーキテクトとしての専門性を追求したいという方には、非常に良い選択肢となります。

- SaaSベンダー: Salesforce、SAP、OracleといったグローバルなSaaS(Software as a Service)ベンダーも、自社製品を最大限に活用してもらうための専門家を多数抱えています。プリセールス(営業担当と同行し、技術的な観点から製品を説明・提案する役割)、導入コンサルタント(契約後の顧客に対し、製品の導入設定や業務への適合を支援する役割)、カスタマーサクセス(導入後、顧客が製品を使いこなし、ビジネス上の成功を収められるように能動的に支援する役割)など、様々なポジションがあります。特定の製品・ソリューションのプロフェッショナルとして、その分野でトップクラスのキャリアを築きたい方に向いています。

これらの企業は、従来のコンサルティングファームとは異なるキャリアパスを提供しており、自身の興味や志向に応じて検討する価値のある、魅力的な選択肢と言えるでしょう。

ITコンサルタントとしてのキャリア構築 – 求められるスキル、年収、そして成功への道筋

ITコンサルタントという職業に魅力を感じたなら、次なるステップは、その世界で成功するために何が必要か、そしてどのようなキャリアと報酬が待っているのかを具体的に理解することです。この章では、ITコンサルタントに求められるスキルセットを解き明かし、気になる年収の実態、そして年代ごとのリアルなキャリア戦略を詳しく解説します。

1. 必須スキルセットの全貌:技術×ビジネス×コンサルティング

クラウド・トランスフォーメーションをリードするITコンサルタントには、単一の専門性だけでは不十分です。大きく分けて「技術」「ビジネス」「コンサルティング」という3つの領域にまたがる、複合的なスキルセットが求められます。

【技術スキル (Technology)】

-

- クラウド知識: Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud (GCP) といった主要なパブリッククラウドサービスに関する深い知識は、もはや必須です。各サービスの特徴を理解し、クライアントの要件に応じて最適なものを選択・組み合わせる能力が求められます。

- インフラ・ネットワーク知識: サーバー、ストレージ、ネットワーク、データベースといった従来のITインフラの知識は、クラウド環境を理解する上での基礎となります。オンプレミス環境からクラウドへの移行プロジェクトでは、両方の知識が不可欠です。

- セキュリティ知識: クラウド利用の拡大に伴い、サイバーセキュリティの重要性は増すばかりです。ゼロトラスト、ID管理、データ暗号化など、クラウド環境におけるセキュリティ対策の知見は極めて重要です。

- クラウドネイティブ技術: クラウドの真価を引き出すためには、コンテナ(Docker, Kubernetes)やサーバーレス、マイクロサービスといったクラウドネイティブなアーキテクチャへの理解が求められます。これらは、迅速かつ柔軟なシステム開発を実現するための鍵となります。

- ビジネス・業務知識 (Business):

- 業界知識: クライアントのビジネスを理解せずして、適切なITソリューションの提案はできません。金融、製造、小売、通信、医療など、担当する業界特有のビジネスモデル、慣習、規制に関する知識を深めることが重要です。

- 業務知識: 会計、人事、販売、生産管理、サプライチェーンマネジメント(SCM)といった、企業の基幹業務に関する知識も必要です。例えば、ERPシステムの導入プロジェクトでは、クライアントの経理部門や人事部門の担当者と対等に話せるレベルの業務理解が求められます。

- コンサルティングスキル (Consulting):

- 論理的思考力・仮説思考力: これらはコンサルタントの最も基本的な素養です。複雑な事象を構造的に整理し(ロジカルシンキング)、限られた情報から「おそらくこれが課題の本質だろう」という仮説を立て、それを検証していく(仮説思考)ことで、問題解決への最短ルートを見つけ出します。

- 課題解決能力: 目の前の課題に対して、分析から解決策の立案、実行までを一貫してやり遂げる力です。

- コミュニケーション能力: クライアントの経営層から現場担当者まで、様々な立場の人から本音を引き出すヒアリング能力、複雑な内容を分かりやすく伝えるプレゼンテーション能力、意見の対立を調整するファシリテーション能力など、高度なコミュニケーション能力がすべての業務の土台となります。

- プロジェクトマネジメントスキル (Project Management):

- 特にマネージャークラス以上になると、大規模で複雑なプロジェクト全体を統括する能力が不可欠です。スコープ、コスト、スケジュール、品質、リスクなどを管理し、チームを率いてプロジェクトを成功に導く力が求められます。PMBOK(Project Management Body of Knowledge)のような体系的な知識や、PMP(Project Management Professional)といった国際的な資格は、この能力を客観的に証明する上で高く評価されます。

2. 年収の実態と可能性:1000万円超は現実的な目標か?

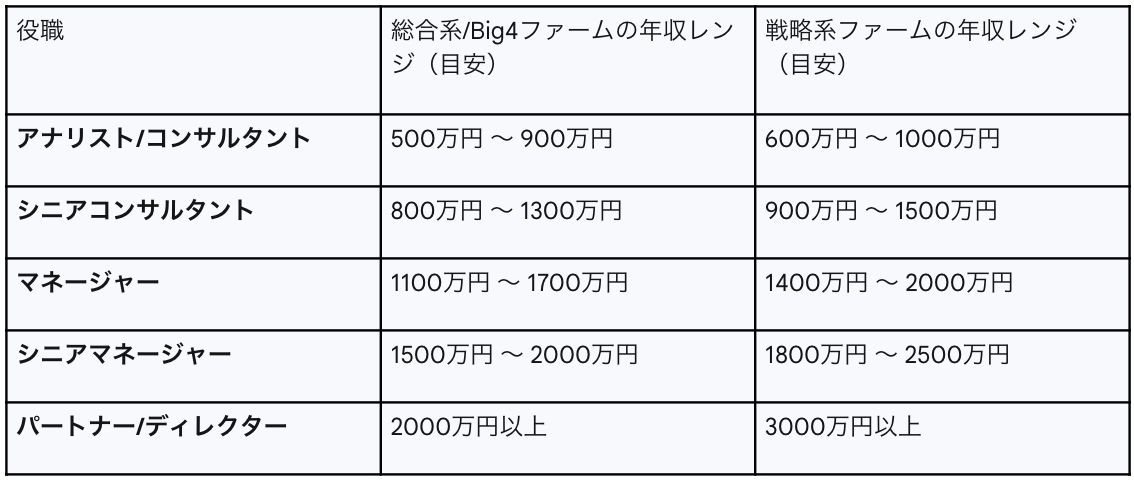

ITコンサルタントという職業が人気を集める大きな理由の一つに、その高い報酬水準があります。クライアントの経営に直接的に貢献し、高い専門性と成果が求められるこの仕事は、それに見合うだけの経済的なリターンが期待できます。結論から言えば、年収1000万円という目標は、決して夢物語ではなく、多くのコンサルタントが20代後半から30代前半で到達する現実的なマイルストーンです。

以下に、コンサルティングファームの種別と役職に応じた一般的な年収レンジを示します。これはあくまで目安であり、個人のパフォーマンスやファームの給与体系によって変動しますが、キャリアを考える上での参考になるはずです。

表からわかる通り、新卒や第二新卒で入社するアナリスト・コンサルタントクラスでも、一般の事業会社に比べて高い給与水準からスタートします。そして、経験を積み、シニアコンサルタントやマネージャーへと昇進するにつれて、年収は飛躍的に上昇します。特に30歳前後でマネージャーに昇進すれば、年収は1100万円から1700万円程度となり、多くの人が目標とする1000万円を大きく超えることになります。

この高い報酬は、厳しい選考を突破し、入社後も常に自己研鑽を続け、クライアントに対して高い価値を提供し続けるプロフェッショナルに対する正当な評価と言えるでしょう。

3. 年代別キャリア戦略:あなたの現在地から描くキャリアパス

ITコンサルタントへの道は一つではありません。あなたの年齢、経験、そしてキャリアの目標によって、とるべき戦略は異なります。ここでは、年代別に具体的なキャリアパスの考え方を探ります。

20代の挑戦者:

-

- 20代、特に第二新卒を含む20代後半までは、未経験からITコンサルタントに挑戦する最大のチャンスです。この年代では、特定の専門スキルよりも、論理的思考力、学習意欲、コミュニケーション能力といったポテンシャルが重視される傾向にあります。特にSIerでシステム開発や要件定義の経験を2~3年積んだ若手エンジニアは、技術的なバックグラウンドを強みに、即戦力候補として高く評価されます。

- 入社後のキャリアパスは、まずアナリストやコンサルタントとして、がむしゃらに知識と経験を吸収する時期です。様々なプロジェクトに関わりながら、自分の得意領域を見つけ、30歳前後でプロジェクトの中核を担うマネージャーに昇進することが、一つの王道パターンとなります。

30代のキャリアアップ・キャリアチェンジ:

-

- 30代の転職では、ポテンシャルに加えて「即戦力」としての期待が大きくなります。SIerや事業会社で培った経験が、そのまま武器になります。特に、5~10名程度のチームを率いたプロジェクトマネジメント(PM)やプロジェクトリーダー(PL)の経験は、コンサルタントの業務と親和性が高く、非常に有利に働きます。また、金融、製造、流通といった特定の業界・業務に関する深い知識も、専門性をアピールする上で強力なフックとなります。

- 自身のこれまでのキャリアを棚卸しし、「自分はどの領域のプロフェッショナルとして、クライアントに貢献できるのか」を具体的に言語化することが、転職成功の鍵を握ります。

40代の専門家:

-

- 40代で未経験からコンサルティング業界に飛び込むのは、正直に言って簡単な道ではありません。ファーム側も、同じ未経験者なら将来性の高い20代や30代を採用したいと考えるのが自然です。

- しかし、道が完全に閉ざされているわけではありません。40代が狙うべきは、若手と同じ土俵で戦うポテンシャル採用ではなく、これまでのキャリアで培った「深い専門性」や「豊富なマネジメント経験」を直接活かせるポジションです。例えば、大手メーカーで20年間サプライチェーン改革に携わってきた方であれば、SCM領域の専門コンサルタントとして。事業会社の経営企画部長としてM&Aを主導した経験があれば、M&Aに伴うIT統合(PMI)のスペシャリストとして。このように、自身のバックグラウンドと直結する領域で、「自分にしか提供できない価値がある」ことを明確に示せれば、採用の可能性は十分にあります。年齢をハンディと捉えるのではなく、経験の厚みこそが最大の武器であると認識することが重要です。

そして、ここで忘れてはならないのが、コンサルティング業界の真の価値は、その「出口(Exit Opportunity)」の魅力にもあるという点です。コンサルティングファームで数年間、厳しい環境で多様な課題解決の経験を積むことは、あなたの市場価値を飛躍的に高めます。例えば、Big4で30代半ばにマネージャーを経験した人材は、大手事業会社の経営企画部長やIT部門の責任者、あるいは急成長中のベンチャー企業のCOO(最高執行責任者)といった、魅力的なポジションへのキャリアチェンジも視野に入ってきます。

ITコンサルタントへの転職は、ゴールではなく、あなたの理想のキャリアを実現するための戦略的なステップ、すなわち「キャリアのアクセラレーター」と捉えることができるのです。

転職成功への実践ガイド – 未経験から内定を勝ち取る方法

ITコンサルタントへの道筋が見えてきたところで、いよいよ最終関門である「転職活動」の具体的な進め方について解説します。コンサルティングファームの選考は独特であり、入念な準備なくして突破することは困難です。この章では、書類選考から最難関のケース面接まで、内定を勝ち取るための実践的なノウハウを余すところなくお伝えします。

1. すべてはここから:経験の棚卸しと職務経歴書の作成

転職活動の第一歩は、これまでの自身のキャリアを深く振り返り、それを魅力的な職務経歴書に落とし込むことです。採用担当者は、あなたの過去の経験の中に、コンサルタントとして活躍できるポテンシャル、すなわち論理的思考力、課題解決能力、コミュニケーション能力の片鱗を探しています。SIerでの要件定義やプロジェクト管理の経験、事業会社での業務改善や企画立案の経験など、一見コンサルティングとは無関係に見える経験も、切り口次第で強力なアピール材料になり得ます。

職務経歴書を作成する上で、最も重要なポイントは以下の3つです。

①「What(何をしたか)」だけでなく、「Why(なぜそれをしたか)」と「Result(どんな成果が出たか)」をセットで記述する。

-

- (悪い例)「〇〇システムの開発プロジェクトに参画した。」

- (良い例)「(Why)クライアントの在庫管理業務の非効率という課題に対し、(What)需要予測機能を持つ新在庫管理システム導入を提案・開発。(Result)結果として、過剰在庫を30%削減し、年間2000万円のコスト削減に貢献した。」

- このように、背景にある課題、自身の具体的なアクション、そしてその結果もたらされた成果を、可能な限り「コスト〇%削減」「業務時間〇時間短縮」といった定量的な数値で示すことが極めて重要です。

②プロジェクトにおける自身の「役割」と「担当フェーズ」を明確にする。

単にプロジェクト名を羅列するのではなく、その中で自身が「リーダー」だったのか「メンバー」だったのか、どのような責任を担っていたのかを具体的に記述します。また、システム開発のどの工程(構想策定、要件定義、設計、開発、テスト、運用)を担当したのかを明記することで、採用担当者はあなたのスキルセットを正確に把握できます。

③自己PR欄で、自主的な学習姿勢やポテンシャルをアピールする。

- 現在の業務とは直接関係なくても、自主的にクラウド関連の資格(AWS認定など)を取得したり、プログラミング言語(Pythonなど)を学んだり、社外の勉強会に参加したりといった自己研鑽の経験は、高い学習意欲と成長ポテンシャルの証明になります。積極的に記載しましょう。

2. 最難関「ケース面接」の完全攻略法

コンサルティングファームの選考における最大の壁が「ケース面接」です。これは、面接官から「〇〇業界の市場規模を推定してください」「A社の売上を3年で2倍にするにはどうすればよいか」といったビジネス上の課題を与えられ、その場で分析し、解決策をプレゼンテーションする形式の面接です。この面接の目的は、正解を当てることではなく、あなたが課題解決に至るまでの「思考プロセス」そのものを評価することにあります。

付け焼き刃の知識やフレームワークの暗記だけでは、決して突破できません。以下の思考プロセスを体に染み込ませ、繰り返しトレーニングすることが不可欠です。

- 前提確認・論点設定: まずは面接官に質問し、課題の定義やゴールを明確にします。「売上とは国内のみですか?海外も含まれますか?」「期間はどのくらいですか?」といった確認を通じて、考えるべき範囲(スコープ)を限定します。

- 現状分析・課題の構造化: 課題を大きな塊のまま捉えるのではなく、より小さな要素に分解(構造化)して考えます。例えば「売上向上」というテーマなら、「売上 = 客単価 × 客数」のように数式で分解したり、「新規顧客獲得」「既存顧客の深耕」といった切り口で分けたりします。ここで、3C分析やSWOT分析といったフレームワークが役立ちます。

- 解決策の仮説立案: 構造化した課題の中から、最もインパクトが大きく、かつ実現可能性の高いボトルネック(真因)を特定し、「おそらくここを改善すれば、売上が上がるだろう」という仮説を立てます。

- 仮説の検証・深掘り: 立てた仮説が本当に正しいか、具体的な施策レベルで深掘りしていきます。「新規顧客を獲得するために、Webマーケティングを強化する」という仮説なら、「具体的にどのようなチャネルで、どのターゲットに、どんなメッセージを打ち出すのか」まで考えます。

- 結論・提言: 最終的に、分析と検証に基づいた解決策を、論理的かつ説得力のある形で面接官に提言します。

ケース面接の対策で最も効果的なのは、実践練習です。一人で考え込むのではなく、コンサルティング業界に強い転職エージェントの担当者や、コンサル業界に勤務する知人などに協力してもらい、模擬面接を何度も繰り返しましょう。客観的なフィードバックを受けることで、自分の思考の癖や弱点を修正できます。また、『東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート』や『戦略コンサルティング・ファームの面接攻略法』といった定番の対策本を読み込み、思考の型を学ぶことも、もちろん必須の準備です。

3. 志望動機と自己PR:なぜコンサルタントなのか、なぜこのファームなのか

面接では、必ず「なぜコンサルタントになりたいのか」「なぜ数あるファームの中で、当社を志望するのか」という質問がされます。ここで、「年収が高いから」「社会的なステータスが高いから」といった本音をそのまま語っても、内定は得られません。面接官が聞きたいのは、あなたのキャリアに対する一貫性のあるビジョンです。

説得力のある志望動機を構築するには、以下の3つの要素を繋げたストーリーが必要です。

- 過去(経験): 「私はこれまでSIerとして、〇〇という経験を積んできました。」

- 現在(動機): 「その中で、システムの導入だけでは解決できない、より上流の経営課題に触れる機会があり、ITの力でビジネスそのものを変革する仕事に強い興味を持ちました。」

- 未来(貢献): 「貴社(志望ファーム)は、△△業界におけるクラウド・トランスフォーメーションで豊富な実績をお持ちです。私の〇〇という経験を活かし、貴社のプラットフォームで△△業界の□□という課題解決に貢献し、将来的にはこの分野の専門家として活躍したいと考えています。」

このように、自身の過去の経験と、将来成し遂げたいこと、そしてそれがなぜそのファームでなければならないのかを、論理的に結びつけることが重要です。そのためには、志望するファームのWebサイトやプレスリリース、社員のインタビュー記事などを徹底的に読み込み、その企業が持つ理念、強み、プロジェクト事例、そして社風を深く理解しておく必要があります。

4. 転職エージェントの賢い活用法

特に未経験からコンサルティング業界への転職を目指す場合、業界に特化した転職エージェントの活用は、もはや必須と言っても過言ではありません。彼らは、あなたの転職活動を成功に導くための強力なパートナーとなります。

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには公開されていない、ハイクラスな求人や特定のスキルを持つ人材を求めるポジションの情報を多数保有しています。

- 書類添削・面接対策: コンサルティングファームの選考を知り尽くしたプロの視点から、あなたの職務経歴書をより魅力的にブラッシュアップしてくれます。また、本番さながらのケース面接の模擬トレーニングを提供してくれるエージェントも多く、これは非常に価値のあるサポートです。

- 情報提供とキャリア相談: 各ファームの最新の採用動向や内部情報、カルチャーの違いなど、個人では得にくいリアルな情報を提供してくれます。また、あなたのキャリアプランについて客観的な視点からアドバイスを与え、最適なファーム選びを手伝ってくれます。

エージェントには様々なタイプがあります。実際に担当者と面談した上で、自分と相性が良く、信頼できると感じるコンサルタントをメインのパートナーとして選ぶことが重要です。自身のキャリアプランや悩み、希望を率直に相談し、彼らの知見を最大限に活用しましょう。

新たな時代への挑戦 – あなたのキャリアの可能性を最大化するために

私たちはDXの次に来る巨大な波、すなわち「クラウド・トランスフォーメーション」が、これからのITコンサルタントの主戦場であることを確認してきました。これは一過性のブームではありません。今後10年、20年と日本の産業構造そのものを変え続ける、不可逆的な時代の潮流です。

その変革の中心で活躍するITコンサルタントは、単にITシステムを導入する専門家ではありません。クライアントの経営に深く入り込み、テクノロジーを武器に企業の未来を共創し、ひいては社会全体に大きな価値を提供する、極めて知的でやりがいに満ちた仕事です。

もちろん、この道は決して平坦ではありません。常に最新の技術とビジネス動向を学び続ける知的好奇心、高いプレッシャーの中で成果を出し続ける精神的な強靭さ、そして多様なステークホルダーを巻き込みながら物事を前に進める人間力が求められます。

しかし、もしあなたが現状に満足せず、より大きな挑戦をしたい、自分の市場価値を高めたい、そして社会に確かなインパクトを残したいと考えるのであれば、これほど魅力的なキャリアは他にないでしょう。困難な課題に挑戦し、それを乗り越えた先に待っているのは、あなた自身の圧倒的な成長と、以前とは比べ物にならないほどのキャリアの選択肢、そしてそれに見合う高い報酬です。

コンサル業界へのキャリアチェンジを検討されている方は、🔗コンサルティングファーム特化転職エージェントのbloom株式会社にお問い合わせください。

・ITや戦略、業務設計などの経験を活かしたい方

・キャリアアップ・年収アップを目指したい方

・未経験だけど思考力・成長意欲で勝負したい方

以下より完全無料相談のお問い合わせ可能です。

参考URL

ITコンサル業界の最新動向|これからのビジネスの指針とは – Edutechy

【最新版】2025年から2030年までのITテクノロジートレンドトップ10を徹底的に解説

DXコンサルティング活用ガイド!成功の鍵と注意点まで徹底解説 | 記事一覧 | 法人のお客さま | PERSOL(パーソル)グループ

DX推進にコンサルティングは必要?メリットや選定ポイントを事例付きで解説

【2025年最新版】DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味から事例、進め方、トレンドなど分かりやすく解説!|セブンデックス

なぜ進まない?企業のDX、「2025年の崖」対策に今必要なこと

ITR Market View:クラウド・コンピューティング市場2025|株式会社アイ・ティ・アール

2025年の国内第3のプラットフォーム市場は27兆7040億円規模、IDC Japan調査

日本におけるパブリッククラウド市場の規模、動向、成長、予測 2025-2033 | NEWSCAST

2025年のデータセンター市場&クラウド市場シェアと動向【世界及び日本国内】 – DEHA Magazine

第4回:令和4年版の情報通信白書からデジタル化の動向を確認する

【要約】令和3年版 情報通信白書から読み解く日本のDXが後れている原因【前編】 | サイバーウェーブ

総務省|令和4年版 情報通信白書|デジタル・トランスフォーメーション(DX)

Gartnerが発表した2025年から2030年までのITテクノロジートレンド トップ10|たなかたつや

【2025年版】AIエージェント時代に備える!Gartnerが示す10の戦略的テクノロジートレンドをやさしく解説 –

ガートナー、2025年のサイバーセキュリティ6つのトレンドを発表 – ZDNET Japan

国内パブリッククラウド市場規模、5年後には昨年比2倍以上の8兆円超に。IDC Japan

IDC Japan、国内パブリッククラウド市場予測を発表。2029年には8兆8164億円規模になると見込む