【イベントレポート】「しくじり」を笑い飛ばし、AIと共に未来を語る。若手起業家たちが集った熱い一夜

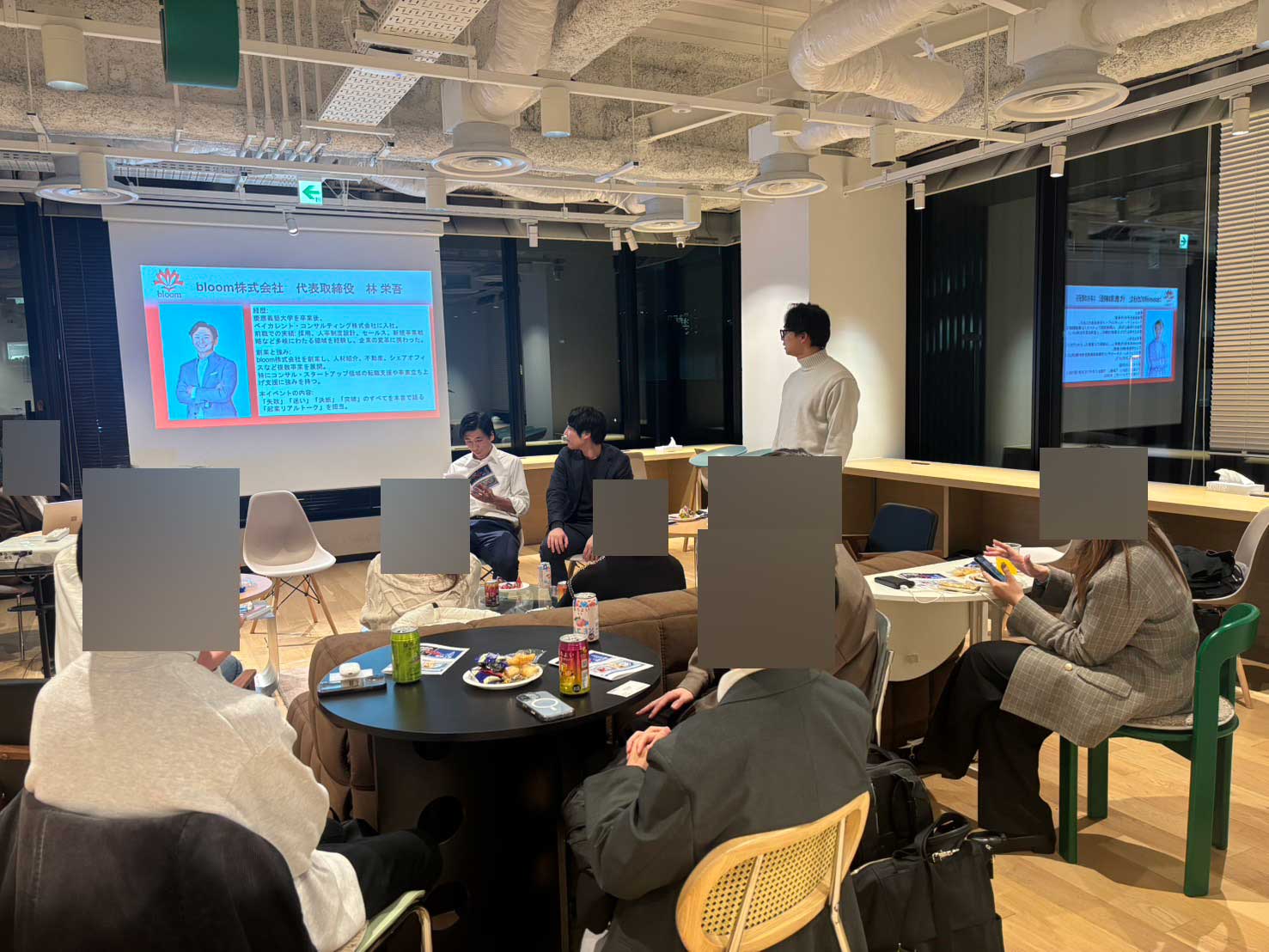

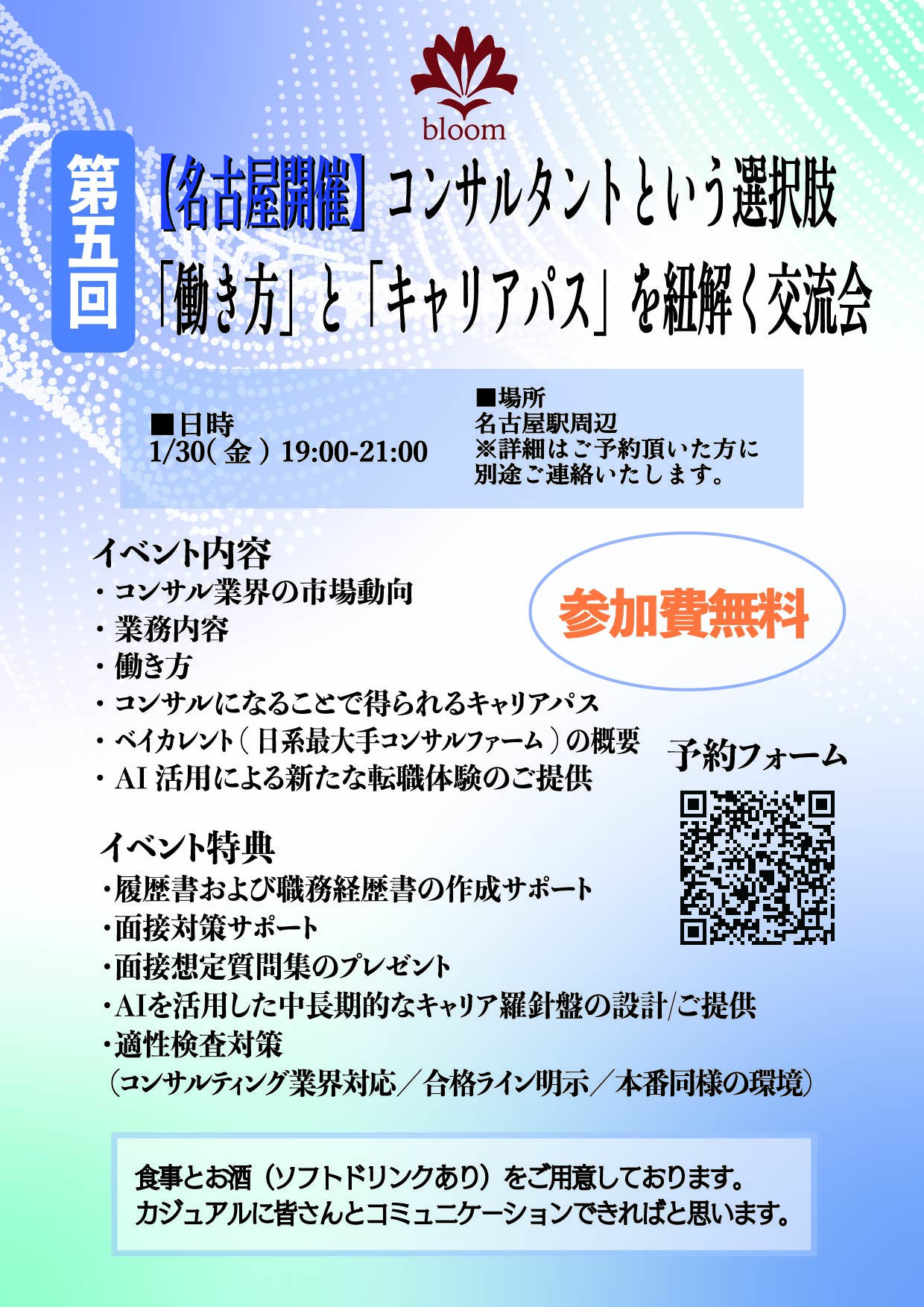

2026年1月28日(水)、九段下・神保町エリアにあるシェアオフィス「バドスクエア竹橋」にて、若手起業家、エンジニア、そしてクリエイターが垣根を越えて語り合う「第2回 起業家×AIエンジニア×bloom しくじり&本音ぶっちゃけトーク」が開催されました。 当日の活発な議論や、交流会の様子をお届けします。 BuD square HP AIは「使いこなす」ものではなく「共に歩む」パートナー 交流会の大きなトピックとなったのが、実務におけるAI活用です。以下のような具体的な活用事例が紹介されました。 業務の劇的効率化: 以前は多大な時間を要していたボイスサンプルの作成が、AIの導入により数秒で50個ものアイデアを出せるようになった 。 クリエイティブの補助: YouTubeの台本制作や企画のアイデア出し、さらにはコーディング支援(ClaudeやChatGPT)まで、AIを日常的なパートナーとして組み込んでいる 。 しかし、単に便利なツールとして紹介するのではなく、「AIに遊ばれているような感覚を持ちながら、思考錯誤して向き合っている」というものでした。 「ご縁」が繋がる、バドスクエア竹橋の夜 プログラム後半の交流タイムでは、会場の至る所で新しい繋がりが生まれました。参加者同士も名刺交換の枠を超え、自身の事業の悩みやAI活用の可能性について熱く語り合っていました。 不動産AMの最前線を体感する一夜。「第11回 不動産ファンド交流会」開催決定 終わりに 今回のイベントを通じて感じたのは、起業家たちが抱える「弱み」や「不完全さ」を共有することの強さです 。一人で抱え込まず、同じ志を持つ仲間と「しくじり」を笑い飛ばし、AIという強力な翼を得て次の一歩を踏み出す。そんな場になればいいと思っております。