はじめに:なぜ今、第二新卒のコンサル転職が「最高のチャンス」なのか?

「今の会社で成長できているのだろうか」「もっと若いうちから裁量のある仕事に挑戦したい」

社会人として1年から3年の経験を積み、ビジネスの基本を学んだ第二新卒の多くの方が、こうしたキャリアに関する漠然とした不安や向上心を抱えています。その中で、自身の市場価値を飛躍的に高める選択肢として、今、コンサルティング業界への転職がかつてないほどの注目を集めています。

結論から言えば、現在、第二新卒にとってコンサルタントへの転職は、キャリアを加速させる「最高のチャンス」と言っても過言ではありません。その背景には、コンサルティング業界自体の劇的な構造変化と、それに伴う人材需要の爆発的な高まりがあります。

日本のコンサルティング業界の市場規模は、2023年度に2兆円を突破しました。これは2017年からわずか6年で約2.1倍に成長したことを意味し、年平均成長率(CAGR)は+13%という驚異的な数字を記録しています。この急成長を牽引しているのが、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)化の波です。日本のDX市場は2030年には8兆円規模に達すると予測されており、生成AIやSaaSといった先端技術の導入支援など、企業が自社だけでは解決できない複雑な経営課題が山積しています。

この旺盛な需要に対し、コンサルティングファームは深刻な人材不足、特にプロジェクトの現場で中核を担う若手人材の不足に直面しています。アクセンチュアのような大手企業が2023年から2024年にかけて約4,000人もの社員を増やすなど、各社は採用強化を実施していますが、それでもプロジェクトの数に人材供給が追いついていないのが現状です。

この状況が、第二新卒にとって大きな追い風となっています。コンサルティングファームにとって、第二新卒はまさに「理想的な人材」なのです。なぜなら、新卒社員と違って基本的なビジネスマナーや社会人としての基礎力を既に持ち合わせているため、育成コストを抑えられます。同時に、特定の企業文化に染まりきっていない柔軟性も持ち合わせており、コンサルタントとして求められる新しい思考法や働き方にスムーズに適応できるポテンシャルが高いと評価されています。

つまり、現在のコンサルティング業界は、業界の急成長という「需要」と、第二新卒という「理想的な人材供給源」が完璧にマッチした、歴史的な採用活況期にあるのです。この記事では、なぜ第二新卒がコンサルタントを目指すべきなのか、その具体的なメリットから、仕事のリアル、そして未経験から難関の選考を突破するための徹底ガイドまで、あなたのキャリアを次のステージへと導くための情報を提供します。

🔗ITコンサルタント転職の難易度は?ITコンサルタントに向いている人の特徴とは?

第二新卒がコンサルタントを目指すべき5つの決定的メリット

コンサルタントへの転職は、単に職場を変える以上の、キャリアそのものを再設計するほどのインパクトを持ちます。特に成長意欲の高い第二新卒にとって、そのメリットは計り知れません。ここでは、数あるメリットの中から特に重要な5つの点について、深く掘り下げて解説します。

1. 圧倒的な成長スピードと経験の質

コンサルタントの仕事は、入社1年目から日本を代表するような大企業の経営課題に真正面から向き合うことを求められます。一般的な事業会社であれば管理職になってようやく携われるような、全社的な業務改革や新規事業立案といった難易度の高いプロジェクトに若手のうちからアサインされます。

数ヶ月単位で業界もテーマも異なるプロジェクトを経験するため、短期間で多様なビジネスモデルや業界知識を吸収することが可能です。常に自分より経験豊富なクライアントや優秀な上司·同僚に囲まれ、高い基準のアウトプットを求められる環境は、ビジネスパーソンとしての成長を劇的に加速させます。この濃密な経験こそが、他の職種では得られないコンサルタントというキャリアの最大の魅力です。

2. 市場価値を飛躍させるポータブルスキルの習得

コンサルティング業務を通じて得られるスキルは、特定の会社や業界でしか通用しないものではなく、あらゆるビジネスシーンで求められる「ポータブルスキル」です。具体的には、以下のような能力が体系的に鍛えられます。

- 論理的思考力·問題解決能力: 複雑な事象を構造的に捉え、課題の本質を見抜き、データに基づいて最適な解決策を導き出す力。

- 高度なコミュニケーション能力: 経営層へのプレゼンテーションから現場担当者へのヒアリングまで、多様なステークホルダーと信頼関係を構築し、合意形成を図る力。

- プロジェクトマネジメントスキル: 限られた時間とリソースの中で、チームを率いて着実に成果を出すための計画立案·進捗管理·リスク管理能力。

- 資料作成·分析スキル: 膨大な情報から要点を抽出し、相手を一目で納得させる説得力のある資料を作成する能力や、データ分析を通じてインサイトを導出する能力。

これらのスキルは、市場価値を飛躍的に向上させ、将来のキャリアの選択肢を大きく広げることに繋がります。

3. 世界水準の充実した研修·育成制度

コンサルティングファームにとって「人材」は唯一の商品であり、その育成には莫大な投資を惜しみません。第二新卒で入社した方に対しても、多くのファームが新卒入社者と同等の手厚い研修プログラムを提供しています。

入社後の集中研修では、コンサルタントとしての心構えから、論理的思考、リサーチ手法、資料作成の基礎までを徹底的に学びます。その後も、プロジェクトでの実践的な経験(OJT)を通じてスキルを磨き、一人ひとりにメンターやカウンセラーがついてキャリア形成を支援する制度も整っています。未経験者であっても、体系的な育成プログラムを通じて、短期間でプロフェッショナルへと成長できる環境が用意されています。

4. 努力と成果が正当に報われる高い年収水準

コンサルティング業界は、その高い専門性とクライアントへの貢献価値から、全業界の中でもトップクラスの年収水準を誇ります。第二新卒で転職した場合、初年度の年収はファームの種類にもよりますが、約500万円以上が目安となり、これは同世代の平均年収を大きく上回る水準です。

さらに、コンサルティングファームの評価制度は実力主義的であり、年齢や社歴に関係なく、プロジェクトでの成果(バリュー)に応じて評価され、昇進·昇給が決まります。そのため、高いパフォーマンスを発揮すれば、20代で年収1,000万円を超えることも決して夢ではありません。自身の努力と成果が、明確な形で報酬に反映される点は、高いモチベーションを維持する上で大きな要因となります。

5. その後のキャリアの選択肢を最大化する

コンサルティングファームでの数年間の経験は、その後のキャリアにおける「最強の武器」となります。ここで得た高度なスキル、多様な業界知識、そして豊富な人脈は、キャリアの選択肢を劇的に広げます。

具体的なキャリアパスとしては、ファーム内で昇進してパートナーを目指す道はもちろん、より専門性の高い別のコンサルティングファームへの転職、事業会社の経営企画や事業開発といった中核ポジションへの転身、さらにはスタートアップのCXOとしての参画や、自ら起業する道など、多岐にわたります。コンサルタントという経験は、自身のキャリアを自らの手でデザインしていくための、まさに「滑走路」の役割を果たしてくれるのです。

これら5つのメリットは、それぞれが独立しているのではなく、相互に連関し、キャリアを加速させる好循環(バーチャス·サイクル)を生み出します。「質の高い経験」が「ポータブルスキル」を育み、それを支えるのが「充実した研修制度」です。そして、その成果は「高い年収」として報われ、最終的に蓄積されたスキルと経験が「無限のキャリアパス」を開くのです。この強力な成長サイクルこそ、第二新卒がコンサルタントを目指すべき最大の理由と言えるでしょう。

コンサルタントの仕事:華やかさと厳しさのリアル

コンサルタントと聞くと、スーツを身にまとい、企業の役員を前に華麗なプレゼンテーションを行う姿を想像するかもしれません。しかし、その華やかなアウトプットの裏には、地道で過酷なプロセスが存在します。ここでは、コンサルタントの仕事のリアルな姿を、プロジェクトの流れと働き方の両面から解き明かしていきます。

プロジェクトはどのように進むのか?

コンサルティングのプロジェクトは、クライアントの課題解決というゴールに向け、体系的なプロセスに沿って進められます。一般的な流れは以下の通りです。

- 案件獲得·課題設定: 既存または新規のクライアントとの対話の中から、経営課題を特定します。コンサルタントはクライアントの漠然とした問題意識を深くヒアリングし、「本当に解くべき課題」は何かを定義します。

- 情報収集·分析: 設定した課題を解くために、徹底的なリサーチとデータ収集を行います。市場調査、競合分析、財務データ分析、さらにはクライアント企業の社員へのインタビューなどを通じて、現状を客観的に把握します。

- 仮説構築·検証: 収集·分析した情報をもとに、「課題の根本原因はこれではないか」「このような解決策が有効ではないか」という仮説を立てます。そして、その仮説が正しいかを、さらなる分析やディスカッションを通じて検証していきます。

- 解決策の策定·提案: 検証された仮説に基づき、具体的で実行可能な解決策を設計します。最終的には、その戦略や施策をまとめた提案書を作成し、クライアントの経営層に対してプレゼンテーションを行います。

- 実行支援·定着化: 提案が承認された後、その実行を支援するフェーズに移ります。クライアントのチームと一体となってプロジェクトを進捗させ、改革が組織に根付くまで伴走することもあります。プロジェクト完了後も、効果をモニタリングし、継続的な支援を行う場合もあります。

若手のコンサルタントは、特に2の「情報収集·分析」と3の「仮説構築·検証」のフェーズで中心的な役割を担います。Excelでのデータ分析や、PowerPointでの資料作成といった地道な作業に多くの時間を費やすことになります。

「激務」の正体と働き方の実態

コンサルティング業界には「激務」というイメージがつきまといます。これは、いくつかの理由から「半分本当で、半分は変わりつつある」と言えます。

激務になりやすい要因としては、まずクライアントからの高い期待値が挙げられます。企業は高額なコンサルティングフィーを支払っているため、アウトプットに対して極めて高い品質を求めます。また、プロジェクトには必ず納期があり、特にクライアントへの最終報告会の直前などは、作業量が膨大になりがちです。深夜まで資料の修正を繰り返すことも珍しくありません。このような地道で「泥臭い」作業の積み重ねが、経営層を納得させるだけの説得力を持つ提案を生み出す土台となっているのです。

一方で、近年のコンサルティング業界では働き方改革が急速に進んでいます。かつてのような「24時間戦えますか」という文化は薄れ、多くのファームが持続可能な働き方を模索しています。具体的には、「18時以降の会議の原則禁止」や「深夜·休日のメール連絡の制限」「ノー残業デー」といった制度を導入する企業が増えています。

業界全体の平均残業時間は月40~60時間程度と、他の業界に比べて依然として高い水準ではありますが、その働き方は常に激務なのではなく、プロジェクトのフェーズによって波がある「サイクリック」なものであると理解することが重要です。

この働き方改革は、単なる福利厚生の向上という側面だけではありません。人材獲得競争が激化する中で、「働きやすい環境」を提供できなければ優秀な人材を確保·維持できないというファーム側の経営的な判断も背景にあります。転職を考える際には、こうした企業の取り組みを積極的に情報収集し、自身のキャリアを長期的に築いていける会社かどうかを見極めることが、極めて重要な戦略的視点となります。

未経験からの挑戦:企業が第二新卒に求める3つのコア能力

「コンサルティング業界の経験がない自分でも通用するのだろうか」

未経験からの転職を目指す第二新卒の方が、最も不安に感じる点かもしれません。しかし、心配は無用です。コンサルティングファームは、第二新卒の採用において、現時点での業界知識や専門スキルよりも、その人が持つ「ポテンシャル」や「コンサル適性」を重視しています。

ファーム側は、第二新卒の職務経験が浅いことを十分に理解しています。そのため、前職がITエンジニアであれ、営業職であれ、その経験自体が直接問われることは多くありません。むしろ、その経験を通じて培われた基礎的なビジネス能力や、コンサルタントとして成長できる素養があるかどうかを見ています。ここでは、ファームが特に重視する3つのコア能力について解説します。

1. 論理的思考力と問題解決能力

これはコンサルタントにとって最も根幹となる能力です。クライアントが抱える課題は、曖昧で複雑に入り組んでいることがほとんどです。この混沌とした状況の中から、本質的な問題を見つけ出し、解決への道筋を立てるために、論理的思考力が不可欠となります。

具体的には、以下のような能力が求められます。

- 構造化能力: 複雑な事象を、モレなくダブりなく(MECE)構成要素に分解し、全体像を整理する力。

- 分析力: 収集したデータや情報に基づいて、客観的な事実(ファクト)を導き出し、課題の原因を特定する力。

- 仮説思考: 限られた情報の中から、「おそらくこれが答えだろう」という仮説を立て、それを検証するために必要な分析やアクションを効率的に進める力。

これらの能力は、単に頭の良さを示すものではなく、未知の課題に対して冷静かつ効果的にアプローチするための「思考のOS」とも言えるものです。

2. コミュニケーション能力

コンサルタントの仕事は、一人で完結することは決してありません。プロジェクトチームのメンバー、そしてクライアント企業の経営層から現場の担当者まで、非常に多くの人々と関わりながら仕事を進めていきます。そのため、高度なコミュニケーション能力が必須となります。

ここで言うコミュニケーション能力は、単に「話がうまい」ことではありません。

- 傾聴力: 相手の話に真摯に耳を傾け、言葉の裏にある真のニーズや課題を引き出す力。

- 質問力: 的確な質問を投げかけることで、議論を深め、相手に新たな気づきを与える力。

- 説得力·交渉力: 自身の考えを論理的に、かつ分かりやすく伝え、多様な立場のステークホルダーを巻き込み、合意形成へと導く力。

クライアントとの信頼関係を構築し、プロジェクトを円滑に推進するための基盤となるのが、このコミュニケーション能力です。

3. 成長意欲と知的好奇心(プロフェッショナルマインド)

コンサルタントは、常に新しい業界、新しい技術、新しい経営課題に直面します。そのため、現状に満足することなく、常に学び続ける姿勢、すなわち成長マインドが不可欠です。

- 知的好奇心: 未知の領域に対して臆することなく、積極的に知識を吸収しようとする探求心。

- 素直さ·柔軟性: 上司や同僚からのフィードバックを素直に受け入れ、自身の考えに固執せず、より良いものを取り入れていく柔軟な姿勢。

- 当事者意識(オーナーシップ): プロジェクトの成功を自分事として捉え、困難な状況でも最後までやり抜く強い責任感と精神的なタフさ。

これらのマインドセットは、コンサルタントとしての「プロフェッショナリズム」の根幹をなすものです。高いプレッシャーの中で成果を出し続けるためには、スキル以上にこうした人間的な資質が重要視されます。

重要なのは、これらの能力が面接の場で個別に見られるわけではないということです。特に後述するケース面接では、課題を構造化し(論理的思考力)、解決策を考え(問題解決能力)、それを面接官に分かりやすく伝え、議論を深める(コミュニケーション能力)という一連のプロセスを通じて、これらの能力が総合的に評価されます。

選考突破ガイド:コンサル転職の全プロセスと必勝法

コンサルティングファームの選考は、難易度が高いことで知られています。しかし、各選考プロセスの目的を正しく理解し、適切な準備を行えば、未経験の第二新卒であっても十分に突破が可能です。ここでは、一般的な選考の流れと、最難関である「ケース面接」「ビヘイビア面接」を乗り越えるための具体的な戦略を解説します。準備には3ヶ月から6ヶ月を要することもあるため、計画的に進めることが成功の鍵です。

選考プロセスの全体像

多くのファームでは、以下の流れで選考が進みます。

- 書類選考: 履歴書·職務経歴書による審査

- Webテスト(筆記試験): 能力·性格適性検査

- 面接(複数回): 主にケース面接とビヘイビア面接

第一関門:書類選考とWebテスト

書類選考では、これまでの経験を単に羅列するのではなく、「コンサル適性」をアピールすることが重要です。例えば、営業経験者であれば「担当エリアの売上低迷という課題に対し、顧客データを分析して訪問優先順位を見直し、前年比120%の売上を達成した」のように、課題解決の経験を具体的な「実績(数字)」と共に記述しましょう。

Webテストは、SPIや玉手箱、GABなどファームによって形式が異なります。市販の問題集などで事前に対策しておくことが不可欠です。ここで足切りになるケースも多いため、油断は禁物です。

最難関「ケース面接」の完全攻略法

ケース面接は、コンサル選考の象徴とも言える最難関プロセスです。面接官から「〇〇業界の市場規模を推定してください」「ある企業の売上向上策を考えてください」といったビジネス上の課題を与えられ、その場で解決策を考えるシミュレーション形式の面接です。

ケース面接の目的

重要なのは、ケース面接は「正解を当てるクイズではない」ということです。面接官が見ているのは、答えそのものではなく、答えに至るまでの思考プロセスです。未知の課題に対して、どのように情報を整理し、論理的に考え、説得力のある結論を導き出すか、その一連の「考え方」が評価されます。

ケース面接の基本的な流れとツール

一般的なケース面接は、以下の4ステップで思考を進めます。

- 前提確認: 与えられたお題の定義や範囲を面接官とすり合わせます。「売上」とは国内のみか、海外も含むか、など。

- 現状分析·構造化: 課題を大きな要素に分解します。例えば「売上向上」であれば、「売上 = 客数 × 客単価」のように数式で分解し、どちらに問題があるのかを分析します。

- 課題特定: 分析の結果、ボトルネックとなっている根本的な原因(真の課題)を特定します。

- 解決策の提案: 特定した課題に対して、具体的で実行可能な打ち手を複数提案し、それぞれのメリット·デメリットを評価します。

この思考を助けるツールとして「フェルミ推定」があります。これは、公開されていない数値を、いくつかの仮説を基に論理的に概算する手法です。例えば「日本国内のカフェの市場規模は?」といった問いに対し、「人口」「カフェに行く頻度」「一回あたりの単価」などを仮定して計算します。これにより、データがない状況でも議論の土台を作ることができます。

突破のためのポイント

- 沈黙しない: 思考のプロセスを見せることが重要なので、考えながら「まず、売上をこのように分解してみます」「次に、それぞれの要素について考えてみます」と、思考を実況中継しましょう。

- 対話を意識する: 一方的にプレゼンするのではなく、面接官をクライアントや上司と見立て、「この仮説で進めてもよろしいでしょうか?」など、対話を通じて進めることを心がけましょう。

- 完璧を目指さない: 限られた時間で完璧な答えは出せません。思考の鋭さや構造化の美しさ、議論を前に進める姿勢が評価されます。

自分を語る「ビヘイビア面接」の準備

ビヘイビア面接は、過去の行動経験に関する質問を通じて、あなたの価値観、人柄、ストレス耐性、そしてコンサルタントとしてのポテンシャルを評価する面接です。ケース面接が「思考力」を見るのに対し、ビヘイビア面接は「人間性」や「カルチャーフィット」を見ています。

よくある質問

- 「なぜコンサルタントになりたいのですか?」

- 「なぜ数あるファームの中で、弊社を志望するのですか?」

- 「これまでの経験で、最も困難だったことは何ですか?それをどう乗り越えましたか?」

- 「チームで何かを成し遂げた経験について教えてください」

- 「あなたの強みと弱みは何ですか?」

必勝のフレームワーク「STARメソッド」

これらの質問に効果的に答えるためのフレームワークが「STARメソッド」です。

- S (Situation): 状況(どのような状況で、誰と関わっていましたか?)

- T (Task): 課題(その状況で、あなたの役割や目標は何でしたか?)

- A (Action): 行動(目標達成のために、具体的にどのような行動を取りましたか?)

- R (Result): 結果(その行動の結果、どのような成果が出ましたか?何を学びましたか?)

このフレームワークに沿って自身の経験を整理することで、具体的で説得力のあるストーリーを語ることができます。重要なのは、転職理由、志望動機、自身の強み、そして将来のキャリアプランに一貫性を持たせることです。過去の経験が、なぜコンサルタントというキャリアに繋がり、その中でもなぜこの会社でなければならないのか、という一本筋の通った物語を準備しましょう。

コンサルタントの選考は、あなた自身がコンサルタントのように、自分という商品をクライアント(採用企業)に売り込むプロジェクトです。徹底的な自己分析と企業研究、そして戦略的な準備が、内定という成功を掴むための鍵となります。

コンサルタントのその先へ:広がるキャリアパス

コンサルタントとしてのキャリアは、それ自体がゴールではありません。むしろ、その後の多様なキャリアの選択肢を広げるための、強力な「プラットフォーム」と考えることができます。コンサルティングファームで培った経験は、ビジネス界における「パスポート」のような役割を果たし、様々な扉を開いてくれます。ここでは、代表的な4つのキャリアパスについて、その魅力と可能性を探ります。

1. ファーム内での昇進

最も王道と言えるキャリアパスが、所属するファーム内でのステップアップです。コンサルティングファームには、明確な職位(タイトル)と昇進の基準が設けられています。

- アナリスト/コンサルタント: プロジェクトの実務担当者として、情報収集、分析、資料作成などを通じて、コンサルタントとしての基礎体力を徹底的に鍛える時期です。

- マネージャー: 複数のメンバーを率いるプロジェクトの現場責任者です。クライアントとの折衝、プロジェクト全体の進捗·品質管理、予算管理など、マネジメント能力が求められます。

- パートナー: ファームの共同経営者であり、コンサルティングサービスの提供だけでなく、新規クライアントの開拓(営業)やファームの経営そのものにも責任を負うポジションです。

この道を究めることで、一人のプロフェッショナルから、チームを率いるリーダー、そして事業を動かす経営者へと、役割をシフトさせながら成長していくことができます。

2. 他のコンサルティングファームへの転職

一つのファームで経験を積んだ後、専門性や働く環境を求めて別のファームへ転職するコンサルタントも少なくありません。

- 専門性の深化: 例えば、総合系ファームで幅広い経験を積んだ後、特定の業界やテーマ(例:M&A戦略、デジタル戦略)に特化した戦略系·専門特化型ファームに移り、専門性をさらに磨くケース。

- ポジションアップ: 現職での評価を武器に、より高い役職や年収を提示する競合ファームへ移籍し、キャリアアップを図るケース。

- 働き方の変更: よりワークライフバランスを重視するカルチャーのファームや、特定の働き方(例:リモートワーク中心)が可能なファームへ移るケース。

コンサルティング業界内での転職は、自身の市場価値を客観的に測り、キャリアを戦略的に調整するための有効な手段です。

3. 事業会社への転職(ポストコンサル)

コンサルタントのキャリアパスとして、近年最も人気が高まっているのが、事業会社への転職です。クライアントを外部から支援する立場から、当事者として事業の成長に直接コミットする立場へと変わります。

- 経営企画·事業開発: コンサルティングで培った戦略策定能力や問題解決能力を活かし、企業の頭脳として全社戦略の立案や新規事業の立ち上げをリードするポジション。大手企業の経営企画部門は、ポストコンサルの王道キャリアの一つです。

- スタートアップ·ベンチャー企業の経営幹部: 急成長するスタートアップにCXO(CEO、COOなど)や経営幹部として参画し、事業のグロースを牽引します。戦略から実行まで、あらゆる業務に裁量を持って関わることができ、大きなやりがいを得られます。

- PEファンド·ベンチャーキャピタル: 投資のプロフェッショナルとして、投資先の企業価値向上を支援する役割です。M&Aや事業戦略に関する深い知見が求められるため、特に戦略系ファーム出身者に人気のキャリアです。

4. 起業·独立

コンサルティング経験を通じて得たスキル、知識、そして何よりも幅広い人脈を元手に、自ら事業を立ち上げる道です。

- 起業: 解決したい社会課題や、実現したいビジネスアイデアを形にします。コンサルタントとして数多くの企業の成功·失敗事例を見てきた経験は、事業を立ち上げる上で大きなアドバンテージとなります。

- フリーランスコンサルタント: 組織に属さず、個人として専門性を活かして複数のプロジェクトに携わります。働く時間や場所、受ける案件を自由に選べるため、より柔軟な働き方を実現できます。

どのパスを選ぶにせよ、コンサルタントとしての経験が、その後のキャリアをより豊かで可能性に満ちたものにしてくれることは間違いありません。重要なのは、コンサルタントとして働きながら、常に「自分は将来どうなりたいのか」というビジョンを持ち、その実現のために今どのスキルを磨くべきかを意識し続けることです。

【種類別】コンサルティングファーム企業一覧と選び方

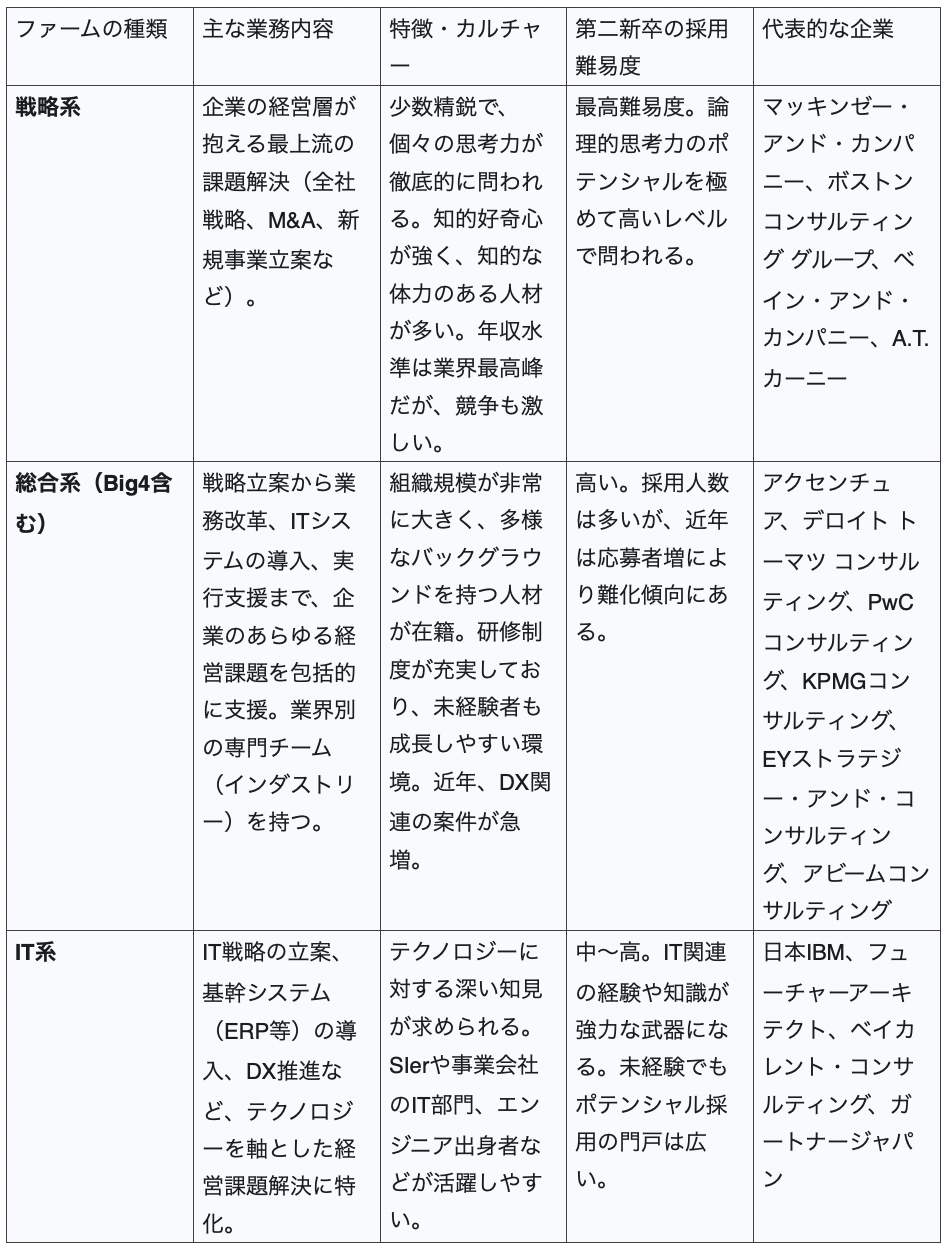

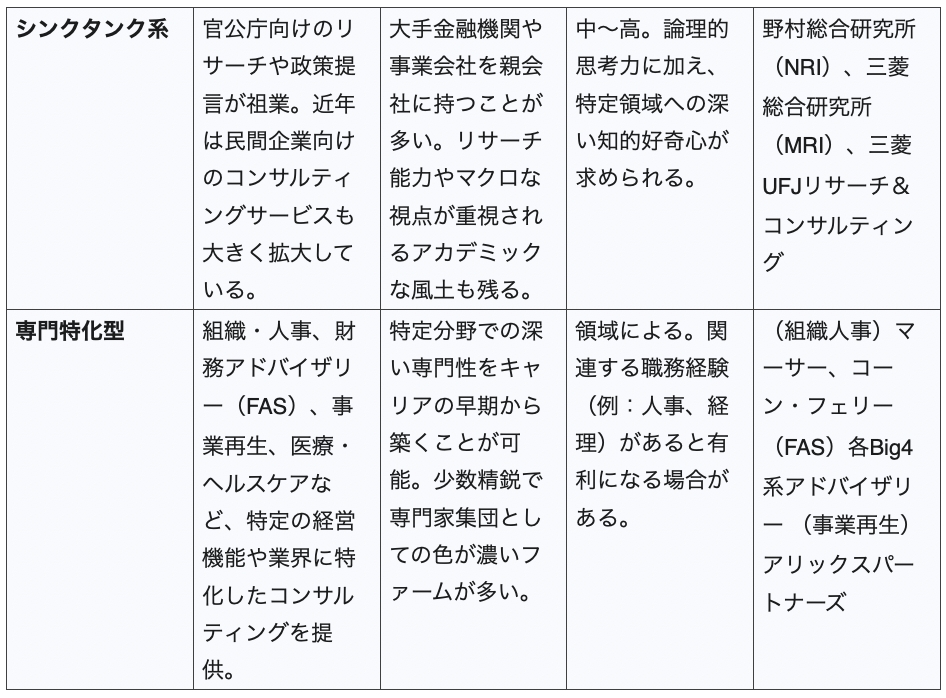

コンサルティングファームと一括りに言っても、その種類は多岐にわたります。ファームの種類によって、手掛けるプロジェクトの内容、求められるスキル、組織のカルチャー、そしてその後のキャリアパスも大きく異なります。第二新卒として最適な一社を見つけるためには、まずこの「業界地図」を理解することが不可欠です。ここでは、主要なファームの種類とその特徴を解説し、あなたがどのタイプのファームを目指すべきかの指針を示します。

コンサルティングファームの種類と特徴

第二新卒のためのファームの選び方

自分に合ったファームを選ぶためには、以下の3つの軸で考えてみましょう。

- 「何をやりたいか」で選ぶ(What)

- 企業の将来を左右するような、経営の最上流に関わりたいのであれば「戦略系」。

- テクノロジーでビジネスを変革することに興味があれば「総合系」のデジタル領域や「IT系」。

- 特定の専門分野(人事、財務など)を究めたいのであれば「専門特化型」。

- 社会課題の解決や公共政策に関心があれば「シンクタンク系」。

- 「どのように働きたいか」で選ぶ(How)

-

- 若いうちから徹底的に思考力を鍛え、少数精鋭の環境で自分を追い込みたいなら「戦略系」。

- 多様な人材と協力しながら、大規模なプロジェクトで実行まで見届けたいなら「総合系」。

- 充実した研修を受けながら着実に成長したい、という方にも「総合系」は適しています。

- 「将来どうなりたいか」で選ぶ(Will)

-

- 将来、事業会社の経営幹部や起業を目指すのであれば、経営視点が養われる「戦略系」や「総合系」の戦略部門での経験は大きなプラスになります。

- ITやデジタルのプロフェッショナルとしてキャリアを築きたいなら、「IT系」や「総合系」でDX案件の経験を積むのが近道です。

最終的には、企業のウェブサイトや説明会で情報を集めるだけでなく、転職エージェントなどを活用して、実際に働いている人の生の声を聞くことが重要です。企業文化との相性や、入社後のギャップを防ぐためにも、徹底的な情報収集を心がけましょう。あなたの可能性を最大限に引き出してくれる一社との出会いが、輝かしいキャリアの第一歩となるはずです。

コンサル業界へのキャリアチェンジを検討されている方は、🔗コンサルティングファーム特化転職エージェントのbloom株式会社にお問い合わせください。

·ITや戦略、業務設計などの経験を活かしたい方

·キャリアアップ·年収アップを目指したい方

·未経験だけど思考力·成長意欲で勝負したい方

以下より完全無料相談のお問い合わせ可能です。

参考URL

【2025年最新】コンサルティング会社の業種別ランキング|日系·外資系なども一覧で紹介 | マイビジョン

日本国内のコンサルティング業界規模は、2兆円越え |コンサル市場規模2024年版~前半~

コンサルティング業界の市場規模推移と将来予測(海外と日本比較)【2025年最新】

コンサルティングファームの種類と特徴 | ASSIGNメディア

コンサルティングファームとは?特徴や種類、向いている人などを解説

コンサルティング業界の種類·分類一覧|外資系ファーム出身者がわかりやすく解説 | マイビジョン

コンサルティングファームとは?種類·業務内容·向いている人を徹底解説

コンサルティングの流れは?業務フロー·プロジェクトの全体像を元コンサルタントが徹底解説!|転職サービスのムービン

コンサルティングプロジェクトの全貌を解剖!始まりから成功までの道筋 – KOTORA JOURNAL

コンサルタントの仕事内容とは?ファーム別の業務や1日のスケジュールも解説!

第二新卒のコンサル転職 内定獲得のための対策方法を解説 | マイビジョン

第二新卒から戦略コンサルへ!転職成功者たちの秘密とは? – KOTORA JOURNAL

【2023年】コンサルティング業界の転職市場は今後どうなる? – リクルートダイレクトスカウト ハイクラス転職コラム

【2025年最新】コンサルティング業界への転職で知っておくべきこと|各社の転職採用動向や、必要スキル·面接対策を徹底解説【中途 / 新卒】 | 転職対策メディア

第二新卒のコンサル転職難易度は?転職のポイントやBig4の採用の実態を解説

コンサルタントに必要なスキル·能力トップ10を一覧形式で解説【体験者が厳選!】 | コンサルフリーマガジン

コンサルタントの仕事は激務?主要コンサルファームの残業時間を調査