はじめに:BIG4の枠を超えて – PwCの意図された設計思想を解き明かす

PwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)を単に「BIG4」の一角として捉えることは、その本質を見誤ることに繋がります。同社の現在の強みは、会計事務所という出自から自然発生したものではなく、過去15年間にわたって実行されてきた、極めて意図的かつ戦略的な組織設計の賜物です。それは、かつて分断されていた高次の「戦略策定」と、それを具現化する「テクノロジー実行」との間の深い溝を埋めるために、周到に設計された「ハイブリッド型」の組織体です。

2009年のベリングポイント日本法人の買収と2014年のブーズ・アンド・カンパニーの統合という二つの大きな動きを、単なる規模拡大の施策としてではなく、新しいタイプのコンサルティングファームを創造するための創世記的な行為として捉える点にあります。この意図的に組み込まれたユニークな「DNA」こそが、PwCコンサルティングの競争優位性、企業文化、そして「The New Equation」という野心的な未来ビジョンを理解するための鍵となります。

コンサルティング市場は長らく、マッキンゼーやBCGに代表されるエリート戦略ファームと、アクセンチュアのような大規模な実行部隊との間で二極化してきました。クライアントは、机上では華麗だが実行段階で頓挫する「棚ざらしの戦略」に不満を募らせていました。PwCの一連の戦略的統合は、この市場の構造的欠陥に対する直接的な回答でした。ベリングポイントの獲得はIT・ERP導入という実行の「How」を、そしてブーズ・アンド・カンパニー(現Strategy&)の統合は経営トップ層への戦略提言という「What」を、それぞれ組織にもたらしたのです。これにより、PwCは「戦略から実行まで(Strategy through Execution)」を一気通貫で、かつ高いレベルで提供できる唯一無二の事業体を意図的に構築しました。これは、同社がマッキンゼーと戦略領域で、アクセンチュアと実行領域で、同時に競合するというユニークなポジショニングを自ら選択したことを意味します。この「ハイブリッド」という設計思想を軸に、同社の実像を徹底的に分析していきます。

🔗デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 企業分析レポート:戦略、社風、年収、キャリア機会の徹底解剖

ハイブリッド・パワーハウスの解剖学

1 「総合知」エンジン:戦略と実行のDNAを融合する

PwCコンサルティングの強さの源泉は、ブーズ・アンド・カンパニーが持つトップダウンの戦略的思考と、ベリングポイントが培ってきたボトムアップの実務的な実行力という、二つの異なる「DNA」の融合にあります。この統合は、単にサービスメニューを広げただけではありません。企業の将来を左右するCEOの言語(全社戦略、M&A)と、日々のオペレーションを支えるCIOの言語(システム、データ)の両方を流暢に話せる組織を創り出したのです。

この異種配合は、当初こそ文化的な摩擦や組織運営上の課題を伴ったと推察されますが、最終的には強力なシナジーを生み出しました。戦略チームが描いた変革の青写真を、テクノロジーチームが具体的なシステムやプロセスに落とし込みます。逆に、現場のテクノロジー活用から得られたデータや知見が、次の戦略策定にフィードバックされます。この両方向のサイクルが、PwCの提案に「実行可能性」というリアリティと、「戦略的意義」という付加価値を同時に与えています。

2 実践におけるX-LoSアドバンテージ

PwCの競争優位性を最も象徴するのが、法人間の垣根を越えた連携体制「X-LoS(Cross-Line of Services)」です。これは単なるマーケティング用語ではなく、具体的な価値創造のメカニズムとして機能しています。その実態を、あるリアルなシナリオを通じて解き明かしてみましょう。この複雑なクロスボーダー案件において、PwCは以下のように有機的なチームを組成します。

- PwCアドバイザリー合同会社: 買収対象企業の財務デューデリジェンス(DD)や事業価値評価を実施し、ディールの根幹となる財務リスクを洗い出します。

- Strategy&(PwCコンサルティング): 買収後の統合プロセス(PMI)戦略を策定します。両社の企業文化の融合、シナジー創出の具体策、そしてこのM&Aを親会社の長期ビジョンにどう位置づけるかという、最上流の戦略を描きます。

- テクノロジーコンサルティング(PwCコンサルティング): 両社で全く異なるITシステムやデータ基盤を統合するためのロードマップを設計します。

- トラストコンサルティング(PwCコンサルティング): 国境を越えたデータ移転に伴うサイバーセキュリティやプライバシー保護のリスクを評価し、その対策を講じます。

- PwC税理士法人・PwC弁護士法人: 日本とEUの法規制を遵守しつつ、税務上最も効率的な買収ストラクチャーを設計・実行します。

このように、クライアントが直面する多面的な課題に対し、監査、税務、法務といった規制領域の専門知識をコンサルティングとシームレスに統合できる点こそ、PwCの構造的な強みです。デロイトやアクセンチュアも「End-to-End」のサービスを標榜しますが、規制を伴う専門家集団をここまで有機的に連携させ、ワンストップでソリューションを提供できる体制は、PwCの際立った差別化要因となっています。

3 コンサルティング業界におけるポジショニング:競合との比較分析

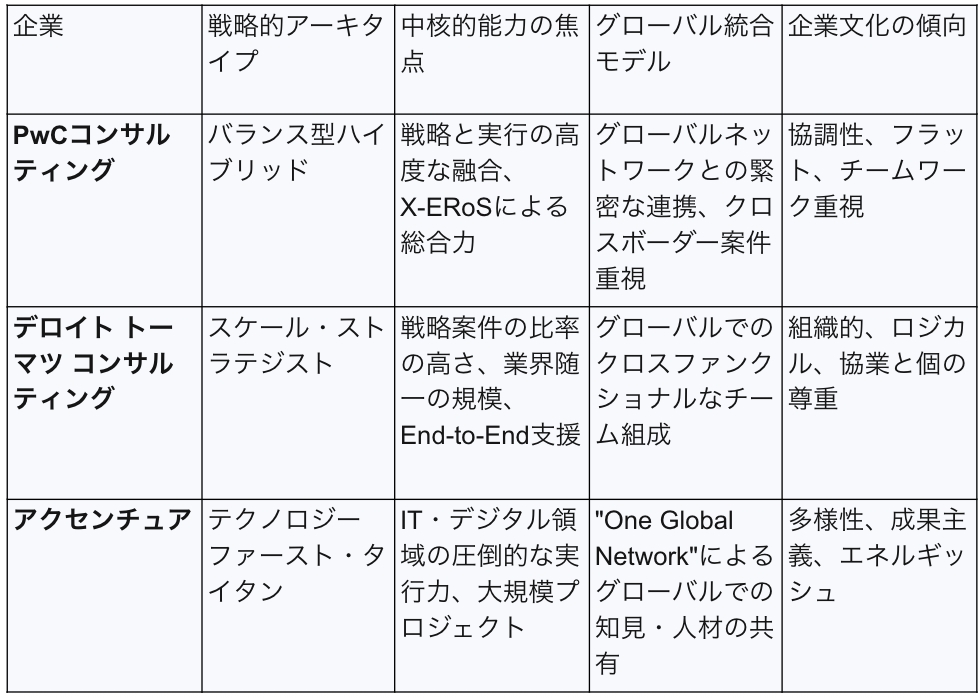

PwCは、デロイト トーマツ コンサルティング(以下、デロイト)やアクセンチュアといった巨大な競合と、どのような点で一線を画すのでしょうか。そのポジショニングは、各社の戦略的アーキタイプから読み解くことができます。

- PwCコンサルティング:「バランス型ハイブリッド」

Strategy&によるトップティアの戦略案件と、大規模なテクノロジー導入を両立させ、PwC Japanグループ全体の「総合知」を最大限に活用することで、戦略と実行の高度なバランスを追求します。 - デロイト トーマツ コンサルティング:「スケール・ストラテジスト」

総合系ファームの中でも戦略案件の比率が高いことで知られ、その巨大なリソースを活かして幅広いサービスを提供します。PwC同様にクロスボーダー案件やEnd-to-Endの変革支援に強みを持ち、協業を重んじるカルチャーも共有しますが、PwCのX-LoSはより法人横断の連携を強く打ち出している点が特徴的です。 - アクセンチュア:「テクノロジーファースト・タイタン」

IT・デジタル領域における圧倒的な実行力とグローバルリソースを誇り、テクノロジーを起点とした大規模な変革プロジェクトで他社の追随を許しません。戦略から実行までを一気通貫で手掛けますが、その出自からテクノロジー主導の色彩が濃いです。PwCがStrategy&を擁することで、アクセンチュアとは異なる角度から経営トップ層の議題に入り込むことができます。

表1:競合環境比較(PwC vs. デロイト vs. アクセンチュア)

この比較から浮かび上がるのは、PwCのX-LoSモデルが、特にアクセンチュアや他の競合に対する最も防御困難な競争優位性であるという点です。ESG関連のM&Aや地政学リスクに起因するサプライチェーン再編といった現代の複雑な経営課題は、本質的に戦略、テクノロジー、税務、法務の交差点に位置します。これらの専門領域を一つの「PwC」というブランドの下で最もシームレスに統合できる企業が、最も複雑な課題を解決する上で強力なアドバンテージを握ることになります。これこそが、PwCが目指す戦略的な高地なのです。

「Strategy through Execution」– オペレーティングモデルの徹底検証

1 マトリクス組織:シナジーのエンジンか、複雑性の源泉か

PwCコンサルティングは、「Strategy through Execution」という思想を具現化するため、業界別の「インダストリー部門」と、機能別の「ソリューション部門」を掛け合わせたマトリクス組織を採用しています。この構造により、「ヘルスケア業界の専門家」と「サイバーセキュリティの専門家」がチームを組み、病院のデータセキュリティという特定の課題に対して、業界の文脈を踏まえた最適な解決策を提供することが可能になります。これは、専門性と総合性を両立させるための、極めて合理的な設計です。

しかし、このマトリクス組織は諸刃の剣でもあります。多様な専門家を抱える大規模組織は、時に部門間の調整コストの増大や、リソースの奪い合い、意思決定の遅延といった、いわゆる「大企業病」を招くリスクを内包しています。プロジェクトの成功は、コンサルタント個人の専門能力だけでなく、この複雑な社内力学を巧みに乗りこなし、必要な協力を取り付ける能力にも大きく左右されます。

2 サービスポートフォリオの解剖:抽象から具体へ

PwCのサービスラインナップは、単なるサービスの羅列ではありません。それは「Strategy through Execution」という哲学の具体的な現れです。各サービスを実際のプロジェクト事例と共に見ていくことで、その思想がどのようにビジネスに結実しているかが明らかになります。

- ストラテジーコンサルティング (Strategy&など): 「M&A戦略」といった抽象的な言葉の裏には、「大手化粧品メーカーのグローバル価格戦略の策定」や「日系企業のアフリカ飲食市場への参入戦略支援」といった具体的なプロジェクトが存在します。また、ある製薬会社が開発した新薬を市場に投入すべきか否か、その収益性を分析し、経営判断を支援するような、企業の将来を左右する意思決定にも深く関与しています。

- ビジネストランスフォーメーションコンサルティング: 例えば、「国内大手小売企業の店舗別マーチャンダイジング・プロセスの導入支援」のように、企業の根幹をなす業務プロセスそのものを変革します。

- テクノロジー&デジタルコンサルティング: PwCの実行力を象徴する領域であり、最先端の取り組みが目立ちます。全国のコンビニチェーンで使われる「AI発注システムの刷新支援」や、中東における「統一デジタル政府サービスプラットフォームの設計・構築」など、社会インフラレベルの大規模な変革を手掛けています。特に生成AIの活用は積極的で、クライアントの税務申告業務の効率化や、リース契約書の自動分析など、具体的なビジネス価値に転換する事例が次々と生まれています。

- トラストコンサルティング: これは後述する「The New Equation」ビジョンの中核をなすサービスであり、「中東における重要国家インフラのサイバーセキュリティ強化」のように、企業の信頼、ひいては社会の信頼を構築・維持することを目的とします。

- マネージドサービスコンサルティング: コンサルティングを一過性のプロジェクトで終わらせず、変革後の業務機能の一部をPwCが継続的に請け負うことで、「ゆるぎない成果」の定着を担います。これは、PwCが単なるアドバイザーから、クライアントの長期的なオペレーションパートナーへと進化しようとしていることの証左です。

このサービスポートフォリオ全体が示すのは、PwCがクライアントとの関係を、短期的なプロジェクトベースから、長期的なパートナーシップへと深化させようとする強い意志です。これは、そこで働くコンサルタントにとって、自らが関わった変革が社会に根付くまで見届けられるという、他ファームにはないキャリアの可能性を示唆しています。

3 SWOT分析の再定義:未来志向の動的評価

PwCコンサルティングの現状を、本レポートの分析軸に沿って再評価すると、以下のようになります。

- 強み (Strengths): 意図的に設計された「ハイブリッドDNA」と、他社が容易に模倣できない「X-LoS」による総合力です。

- 弱み (Weaknesses): シナジーの源泉であると同時に、時に「大企業病」を招きかねない「マトリクス組織の複雑性」です。また、SAP導入などのITコンサルティング領域におけるコモディティ化のリスクです。

- 機会 (Opportunities): 全産業で加速するDXと、グローバルビジョン「The New Equation」が直接的に狙うESG・サステナビリティ市場の爆発的な成長です。特に、ESG関連のM&Aや、生成AIの全社的導入支援は巨大な事業機会となります。

- 脅威 (Threats): エリート戦略ファームとアジャイルなITプレイヤーの両面から受ける、激しい競争環境です。

カルチャーコード:「やさしさが生む、強さ」の真実

1 スローガンの解体:「やさしさが生む、強さがある」

「やさしさが生む、強さがある」というPwCコンサルティングのモットーは、単なる耳障りの良い言葉ではありません。これは、同社の複雑な組織構造(マトリクス組織とX-LoS)を円滑に動かすために不可欠な、企業文化という名の「オペレーティングシステム」です。

この「やさしさ」とは、個人のスタープレーよりもチームでの「協働(きょうどう)」を重んじる精神を指します。それは、異なる部門や専門性を持つ同僚に対するリスペクト、誰にでも気軽に相談できる風通しの良さ、そして困っている仲間を助けるという行動規範として現れます。X-LoSモデルは、異なる法人、異なる評価体系を持つ専門家同士の緊密な連携を前提とします。もし組織が個人の成果のみを追求する「sharp-elbowed(肘で小突き合うような)」な文化であれば、情報やリソースは秘匿され、部門間の協力は滞り、X-LoSは絵に描いた餅に終わるでしょう。つまり、「やさしさ」という名の協調的なカルチャーは、PwCのビジネスモデルを機能させるための、極めて戦略的な必須要件なのです。

2 コンサルタントの声:現場に息づくカルチャー

このカルチャーは、現場の社員たちの言葉に色濃く反映されています。「朗らかな人が多くて、分からないことは教えてくれるし、こちらの意見も言いやすい」という声や、採用面接の段階で「相手をリスペクトし、思いやるカルチャーを感じられた」というエピソードは、その雰囲気を雄弁に語ります。また、「出る杭は伸ばす」という文化も根付いており、年次に関わらず自ら手を挙げれば挑戦の機会が与えられます。もちろん、大規模組織である以上、プロジェクトやチームによって文化の濃淡は存在するものの、全体として協調性を重んじる風土が浸透していることは間違いありません。

3 パフォーマンスを駆動する柔軟性

PwCが導入する先進的な働き方制度は、単なる福利厚生ではなく、優秀な人材を惹きつけ、最高のパフォーマンスを引き出すための戦略的ツールと位置づけられます。コアタイムのないフレックスタイム制度や、リモートと出社を組み合わせるハイブリッドワークが標準であることに加え、育児や介護といった事情がある場合にはフルリモートでの勤務も可能です。

特に、毎年付与される5日間のリフレッシュ休暇や、法定を上回る水準で整備された各種特別休暇、中でも男女問わず取得可能な15日間の有給の育児特別休暇は、社員のライフステージを尊重する姿勢の象徴です。上司が部下の家族行事のための休暇取得を積極的に促し、その間の業務をチームでカバーするという文化は、「やさしさが生む、強さ」という理念が日常業務レベルで実践されている好例と言えます。プロジェクトベースの仕事の特性上、プロジェクトの合間に長期休暇を取得しやすく、育休からの復帰もスムーズに行えるという声も多いです。

4 成長の軌跡:自律と支援のバランス

PwCの人材育成は、明確な「構造」と、個人の「自律」を促す仕組みの絶妙なバランスの上に成り立っています。

表2:PwCコンサルティングにおけるキャリア進展と支援制度

このフレームワークは、社員に「自由と裁量」を与えて自律を促すと同時に、「協働の文化とサポート体制」を提供することで組織への帰属意識とチームワークを醸成しています。自身の専門性を深く追求しながら、多様な専門家と連携してより大きな仕事に挑戦したいという志向を持つ人材にとって、理想的な環境がここにはあります。

「The New Equation」– 未来を描く方程式

1 「信頼の構築」と「ゆるぎない成果」:ステークホルダー資本主義時代の戦略

2021年にPwCがグローバルで発表した新経営ビジョン「The New Equation」は、現代社会と企業が直面する課題の本質を捉えた、野心的な成長戦略です。これは、気候変動、地政学リスク、社会の分断といった大きな潮流の中で、企業経営の軸足を短期的な株主利益から、より広範なステークホルダーへの価値提供へと移すための羅針盤と言えます。

- 信頼の構築 (Build Trust): これは、非財務リスクを管理し、無形の企業価値を創造するビジネスです。ESG、サイバーセキュリティ、データプライバシー、人権といった、「信頼」が価値の源泉となる領域でクライアントを支援することを意味します。

- ゆるぎない成果の実現 (Deliver Sustained Outcomes): これは、短期的なプロジェクトベースの思考から脱却し、長期的な価値創造を目指すことです。変革がクライアントの組織に根付き、何年にもわたって成果を生み出し続けることを保証します。これは、マネージドサービスのような長期契約モデルの正当性を裏付ける思想でもあります。

このビジョンは、社会が直面する「課題」を、PwCの「サービス」へと転換する巧みなフレームワークです。気候変動という課題はESGコンサルティングというサービスを生み、デジタル化に伴う信頼の欠如という課題はトラストコンサルティングというサービスを生みます。このように、「The New Equation」は、PwCの商業的利益と、世界の喫緊の課題解決とを戦略的に一致させ、クライアントと優秀な人材の双方にとって魅力的な物語を創造しています。

2 テクノロジーというエンジン:The New Equationを駆動する力

この壮大なビジョンを実現するための具体的なエンジンが、テクノロジーへの積極的な投資です。特に生成AIは、PwCが自社のコアコンピタンスと位置づける領域です。クライアントの営業活動支援や経理業務改革に生成AIを活用するだけでなく、自社のコンサルティング業務そのものの変革にも応用しています。

また、ESGとテクノロジーの融合も重要なテーマです。ESGなどの非財務情報を管理・活用するためのプラットフォーム構築を支援するなど、テクノロジーを駆使して企業のサステナビリティ課題を解決しています。これらの取り組みは、PwCが来るべきAI時代、そしてサステナビリティ時代において、企業変革のフロントランナーであろうとする強い意志の表れです。

3 社会貢献という名のR&D:プロボノ活動の事業的意義

PwCコンサルティングが推進する社会貢献活動(Social Impact Initiative)は、単なるCSR活動ではありません。コンサルタントがNPOなどを無償で支援するプロボノ活動は、一種の「社会的な研究開発(Social R&D)」としての側面を持ちます。

資金や人材といったリソースが限られる非営利団体の複雑な課題を解決する過程で、コンサルタントは創造的で無駄のない問題解決スキルを磨きます。この経験は、営利企業の課題解決にも大いに役立ちます。さらに、自らの専門スキルで社会に直接貢献できるという経験は、特にミレニアル世代やZ世代の優秀な人材にとって、金銭的報酬だけでは得られない強い動機付けとなり、エンゲージメントとリテンションを高める上で重要な役割を果たしています。

転職者へのプレイブック:PwCへの道を歩むために

1 理想の人物像を解読する:履歴書の先にあるもの

PwCコンサルティングが求めるのは、単にスキルの高い人材ではありません。それは、深い専門性(Tの縦棒)と、その専門性を活かして他分野の専門家と協働する意欲と能力(Tの横棒)を兼ね備えた、「T型プロフェッショナル」です。

論理的思考力や課題解決能力はもちろんのこと、PwCの「やさしさが生む、強さ」というカルチャーにフィットする協調的なマインドセット、未知の領域に対する知的好奇心、そして困難な課題を自らのものとして最後までやり抜く当事者意識(オーナーシップ)が、共通して求められる資質です。

2 ケース面接を制する:答えよりもプロセスが重要

選考過程における最大の難関であるケース面接では、奇抜なアイデアや唯一の正解が求められているわけではありません。面接官が評価しているのは、課題を構造的に分解し、仮説を立て、論理的に結論を導き出す「思考のプロセス」、そして面接官との対話を通じて思考を深めていく「コミュニケーション能力」と「知的な誠実さ」です。

重要なのは、面接官を「試験官」ではなく「未来の同僚」と捉え、一方的なプレゼンテーションではなく、建設的なディスカッションを試みることです。自身の思考プロセスを丁寧に言語化し、相手の意見に耳を傾け、共に課題解決に取り組む姿勢を示すことが、PwCのプロフェッショナルとしての資質を証明することに繋がります。

3 アナリストの最終提言:PwCはあなたにとって最適な選択か

これまでの分析を総括すると、PwCコンサルティングは、特定の志向を持つプロフェッショナルにとって、比類なきキャリア機会を提供するファームです。

PwCコンサルティングが最適な人材像:

- 自身の専門性を核としながらも、その枠に留まらず、多様な専門家との協働を通じて、より複雑で大きな社会課題の解決に挑戦したいと考える人です。

- 戦略という「絵を描く」だけでなく、それが現場で実行され、変革が定着するまでクライアントと「伴走」することにやりがいを感じる人です。

- 日本国内だけでなく、グローバルな舞台で活躍できるキャリアを築きたいと考える人です。

- 競争の中にも「協調」を重んじる「やさしさが生む、強さ」というカルチャーに心から共感できる人です。

- 企業の経済的価値の向上だけでなく、その事業を通じて社会的価値を創出することに強い関心を持つ人です。

PwCコンサルティングは、会計事務所系という出自から脱皮し、戦略的な統合を経て、「総合力」と「協調的なカルチャー」を両輪に成長を遂げた、意図的に設計されたハイブリッドファームです。そして今、「The New Equation」という壮大かつ現代的なビジョンを掲げ、コンサルティング業界の未来を切り拓こうとしています。そこは、挑戦と成長の機会に満ちた、刺激的なプロフェッショナルの舞台です。本レポートが、キャリアの岐路に立つ読者にとって、自らの進むべき道を照らす一助となれば幸いです。

コンサル業界へのキャリアチェンジを検討されている方は、🔗コンサルティングファーム特化転職エージェントのbloom株式会社にお問い合わせください。

・ITや戦略、業務設計などの経験を活かしたい方

・キャリアアップ・年収アップを目指したい方

・未経験だけど思考力・成長意欲で勝負したい方

以下より完全無料相談のお問い合わせ可能です。

参考文献

PwCコンサルティング合同会社の企業情報 | インターンシップ・新卒採用情報からES・面接対策まで掲載!キャリタス就活

PwCコンサルティングはどんな会社?PwCコンサルティングの会社概要

PwCコンサルティング合同会社の転職・企業概要 − 転職ならdoda(デューダ)

PwCコンサルティング合同会社 | Alternative Careers

魅力・強みを徹底解説 – PwCコンサルティング転職、採用情報

【企業研究】5分でわかるPwCコンサルティング合同会社|選考フロー・志望動機を紹介 | 就職エージェントneo

PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング(Strategy&)の歴史・沿革|転職サービスのムービン